UWB Modules Type 2BP

INDEX

UWBとはUltra-Wide Bandの略で超広帯域を意味し、UWB無線通信とは超広帯域の周波数帯域幅を利用する無線通信のことで、高精度な位置測位を可能とすることが主な特徴です。近年は、紛失防止などを目的としたスマートフォンへの搭載や、高級自動車のスマートキーへの搭載など民生機器への浸透がみられ、今後、多くの分野で普及が見込まれます。

ここでは、そのUWB無線通信の特徴や歴史、用途などを解説します。

UWB無線通信の代表的な規格としてIEEE802.15.4zが挙げられ、これには短時間幅のパルス信号を用いるImpulse Radioを使う方式があります。その主だった特徴を以下に挙げます。

UWB無線通信がこれらの特徴を示すことについて解説します。

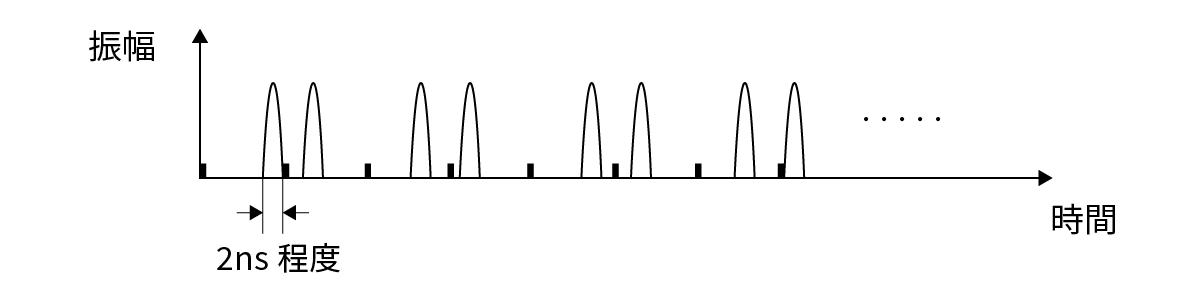

UWB無線通信では、図1のように、2ns(ナノ秒、10-9秒)程度の幅をもつパルスをデータとして送信します。この短時間幅のパルスは、測距・測位に対して分解能が高いという性質があります。

一方、時間領域においてパルス幅が小さいということは、周波数領域における電力スペクトルは広い帯域を占めることになります(通信における時間領域と周波数領域については、別のページで解説する予定です)。

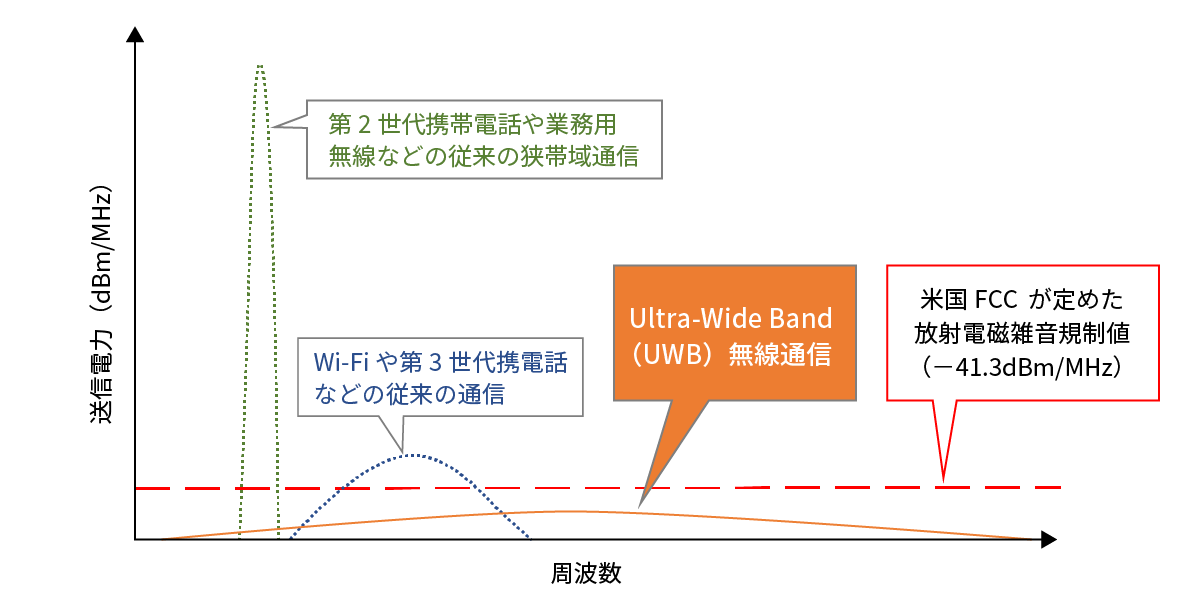

その周波数領域におけるUWB無線通信の送信電力(電力スペクトル密度)を定性的に示したのが図2です。たとえば第2世代携帯電話や、Wi-Fiや第3世代携帯電話のような従来の通信で利用する周波数帯域幅を比較すると、UWB無線通信が圧倒的に広いことが分かります。

またUWB無線通信における送信電力のピーク値は他の通信方式より低いだけでなく、FCC(Federal Communication Commission:米国連邦通信委員会)*1が定めた電波を放射するデジタル機器のノイズレベル規制値-放射電磁雑音規制値である-41.3dBm/MHz*2(75nW/MHz)より低く設定されています。

このようにUWB無線通信は、利用する周波数帯域が広く送信電力レベルがノイズレベルより低いという通信特性から、他の通信に対して低干渉であること、また通信自体が第三者に知られないことから高セキュリティであること、さらに、低消費電力での通信が可能であることが特徴として挙げられます。

*1 FCC(Federal Communication Commission:米国連邦通信委員会):アメリカ合衆国において、無線・有線を問わずすべての通信に関する管理や規制に関与する政府機関。

*2 dBm/MHz:周波数幅1MHzあたりの電力レベル(電力スペクトル密度)のこと。dBm(ディービーエム)は、電力を常用対数に換算したときの単位。通信系では、扱う数値範囲が非常に広く、直接扱うと不便であることから、その範囲を小さくするため対数表示を使うことが慣例となっている。

UWB技術は、1960年代から米国で主に軍事用レーダーとして研究が進められ、1994年頃までは軍事機密とされていた通信技術でした。1998年頃から米国のFCCにてUWBの民生利用に関する検討が始まり、2002年に認可されて以降はUWB向けチップセットなどの研究が進められるようになりました。

UWBが世間で広く認知されるようになったのは、2019年以降のことです。そのきっかけとなったのが、UWBモジュールを搭載したスマートフォンの登場でした。これにより、従来はUWBが民生利用されていなかった国々でも認可が進みました。

このように進展してきたUWB技術ですが、とくに周波数帯域幅の規制に注目すると、FCCが割り当てたUWB無線の周波数帯域幅は3.1GHz-10.6GHzの7.5GHzになっています。一方、EUやユーラシア大陸、東アジア、オセアニアなどの各国や地域によって割り当てられた帯域幅はこれと少し異なり、主に6.0GHz-9.0GHz辺りの帯域幅にて屋内外で使用可能な規制となっています。

しかしながら現在のところ、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers:米国電気電子学会)*3が2007年に採択した近距離無線標準化規格IEEE802.15.4aにおいて、UWBに対して優先的使用を指定しているチャネル番号9(中心周波数:7987.2MHz、周波数帯域幅:499.2MHz)の仕様に従ったUWBモジュールが大半です。

*3 IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers:米国電気電子学会):電気系分野における世界最大規模の学術研究団体。同分野の技術標準化機関でもある。

<参考>

日本におけるUWB無線の利用可能な周波数帯は3つあり、下記のように規定されています。

※カッコ内は帯域幅

屋外で利用制限なくUWB無線システムを利用できる周波数帯は、ハイバンドの低帯域内の7.587GHz-8.4GHzです*4。日本ではUWB通信で制限なく使用できるのが7.587-8.4GHz内にある上記のチャネル9となります。

*4 ハイバンド低帯域内にある7.25GHz-7.587GHzまたは8.4GHz-9.0GHzの帯域を利用する場合、電波天文台・宇宙観測所・気象レーダーなどのノイズの影響に対してきわめて敏感な施設近辺では、利用が制限される場合があります(2023年3月時点)。規定や利用制限は改訂される場合がありますので、最新の公的情報をご確認ください。

出典:総務省「UWB無線システムの屋外利用時の運用制限について」

民生利用や産業利用におけるUWB無線通信の主要な用途や、今後期待されている用途を紹介します。

UWBタグを持ち物に取り付けておくことで、紛失を防止します。たとえば、UWBタグを鞄や財布、鍵などに取り付け、UWBモジュールを搭載したスマートフォンを使用して、UWBタグの位置をcmオーダーの精度で位置測位し、これらを探し出すことができます。また、UWBタグのバッテリはボタン電池ながら、低消費電力であるため1年程度は動作すると言われています。

2019年以降、スマートフォンだけでなく、タブレット、スマートウォッチ、スマートスピーカーといった民生機器へのUWBモジュール搭載が増えてきています。今後、UWB無線通信を採用したさまざまな製品やサービスの登場により、大規模な市場へと成長することが予期されます。

UWBモジュール搭載のスマートフォンなどを利用することで、ハンズフリーかつセキュアな入退館・入退室のシステム構築が可能です。

UWBの高精度測距・高セキュリティの特徴を活かし、これまで暗証番号や物理的な鍵、ICカードなどを使用していたマンションなどの住居や、機密情報を扱うオフィスや工場などにおいて、鍵やICカードを取り出すことなくスマートフォンなどをポケットや鞄に入れたまま安全に解錠できます。このようなスムースな入退館・入退室を実現するアプリケーションの普及が期待されています。

UWBモジュール搭載のスマートフォンなどを利用することで、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、飲食店などの商業施設におけるハンズフリーかつセキュアな決済システムの構築、また駅改札や遊興・娯楽施設、宿泊施設、パーキングなどにおいての精算料金システムの構築が可能になります。

UWBの高精度測距・高セキュリティの特徴を活かし、財布やICカード、スマートフォンなどを取り出すことなく、ハンズフリーでのスムースな決済や料金精算が実現するアプリケーションの実用化と普及が期待されています。

UWB無線の高精度測距・位置測位を活かした用途として自動車のスマートキーがあります。たとえば、自動車の近くでUWBを使って無線通信することで約1m以内にいる所有者を判別して解錠したり、数十cm以内に所有者がいればエンジンをスタートできたりするといった操作機能を設けることができます。

また、UWB無線は送信電力がきわめて低く秘匿性を有する通信であるため、リレーアタック-従来のワイヤレスキーが常時出力する電波を第三者が中継して解錠するという盗難手口-を防止できるなど、セキュリティ強化を実現しています。

多種多様なセンサやレーダー、AIシステムなどを装備して連係させる自動車のIoT化が進む昨今、CAN(Controller Area Network)などの車載ネットワークとして使われるワイヤーハーネス(電線と接続端子からなる車載部品)は、車種により総延長10km、総重量50kgにも達すると言われています。コネクティッドカーとしての進化も並行する状況において、他の通信との干渉性が低いUWB無線は、車載ネットワークの無線化において有効であると言われています。

複数のUWBアンカーとUWBタグ*5を用いて、工場や物流などの現場に置かれている部品や荷物などの位置を高精度かつリアルタイムに把握するシステム-リアルタイム位置測位システム(RTLS:Real Time Location System)-を構築することができます。

*5 UWB無線通信を用いた位置測位では、タグから発した信号を複数のアンカーが受信し、その情報を処理することでタグの位置を正確に知ることができます(コラム参照)。産業向けのUWBアンカーは通常、位置決めエンジンやアプリケーションサーバなどと連係して運用されます。

村田製作所(以下、ムラタ)では、NXPまたはQorvoのUWBチップセットを採用し、ムラタの信頼性の高いフィルター、クロック、アンテナなどの周辺コンポーネントで構成した小型かつ低消費電力のUWBモジュールをラインアップしています。

【主な用途】バッテリ駆動のデバイスを含む一般的なIoTデバイス。

NXP Trimension™ SR150 UWBチップセットを採用。樹脂モールドに加えコンフォーマルシールドで構成した小型モジュールで、3アンテナ仕様により2D AoAと3D AoAに対応します。

【主な用途】コイン型電池の低消費電力で動作するUWBタグ/トラッカーや、一般的なIoT機器。

NXP Trimension™ SR040 UWBチップセットとNXP QN9090 Bluetooth® LE + MCUチップセットを採用したコンボモジュールで、オンボードアンテナおよび周辺コンポーネントをオールインワンで搭載しています。

【主な用途】小型バッテリで動作するIoTデバイスおよびアプリケーション。

Qorvo QM33120チップセットを採用した、超小型・高品質・低消費電力設計のUWBモジュール。UWBのウェイクアップ(スリープ解除)およびファームウェア更新用のBluetooth® LEチップセットや当社の加速度センサ、UWBおよびMCUの基準クロックなどを搭載しています。

UWB無線通信を用いた位置測位の方法として、UWB機能搭載スマートフォンなどの端末または産業向けUWBアンカーと、UWBタグ間でのToF(Time of Flight)による測距と、AoA(Angle of Arrival)による角度測定とを組み合わせることが代表的です。以下、それぞれの方法について解説します。

UWB無線通信を用いたToF(Time of Flight)技術による測距は、メッセージ(信号)の送信から受信までの時間を測定することで、対象物までの距離を算出する仕組みです。具体的には、UWB送信機が短いパルス信号を発信し、受信機がその信号を受信します。この送信から受信までの所要時間をToFと呼びます。

ToF技術を用いたUWB測距は、電磁波の速さ(光速)と所要時間から距離を計算することができます。具体的には、所要時間と光速の積を用いて距離を求めます。UWBの超広帯域特性により、短いパルス信号が利用できるため、高い時間分解能と測定精度が得られます。これにより、センシングや位置測位アプリケーションにおいて高精度な測定結果の取得が期待できるため、さまざまな分野で利用されています。

UWB測距技術には、SS-TWR(Single-Sided Two-Way Ranging)とDS-TWR(Double-Sided Two-Way Ranging)という2つの主要な手法があります。これらの手法は、信号の往復による距離測定において、異なるアプローチを採用しています。

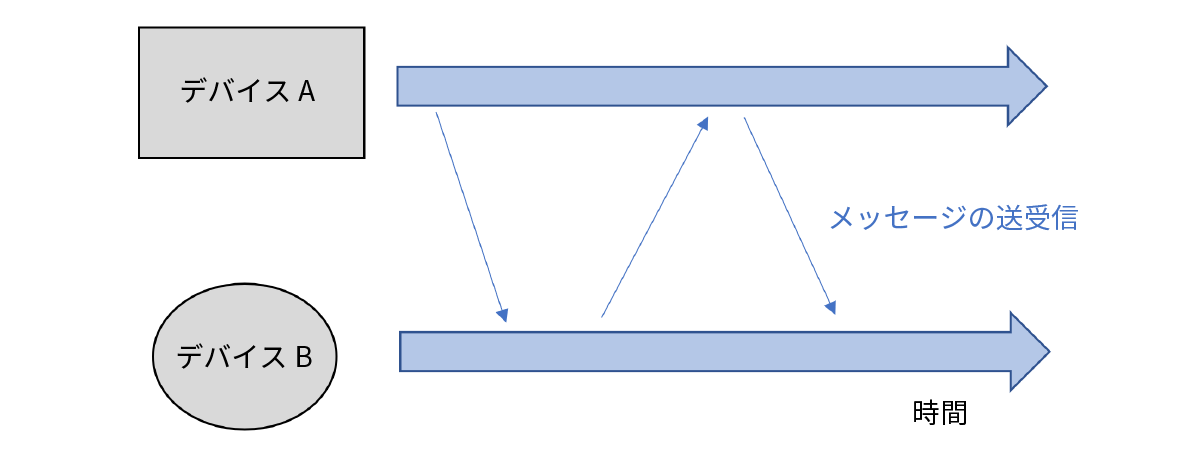

SS-TWRは、一方のデバイスだけで往復時間を測定する方法です。この手法では、デバイスAがデバイスBに信号を送信し、デバイスBがその信号を受信した後、返信信号をデバイスAに送り返します。デバイスAは、送信から受信までの所要時間を測定し、往復時間を計算します。この方法では、デバイスAだけで測定が可能ですが、両デバイスのクロック同期が必要となります。

DS-TWRは、両デバイスで往復時間を測定し、結果を共有する方法です。この手法では、デバイスAがデバイスBに信号を送信し、デバイスBが信号を受信した後、返信信号をデバイスAに送り返します。デバイスAとデバイスBは、それぞれの送信から受信までの所要時間を測定し、これらの結果を用いて往復時間を計算します。この方法では、クロック同期が必要ないため、より簡単かつ高精度な測定が可能です。

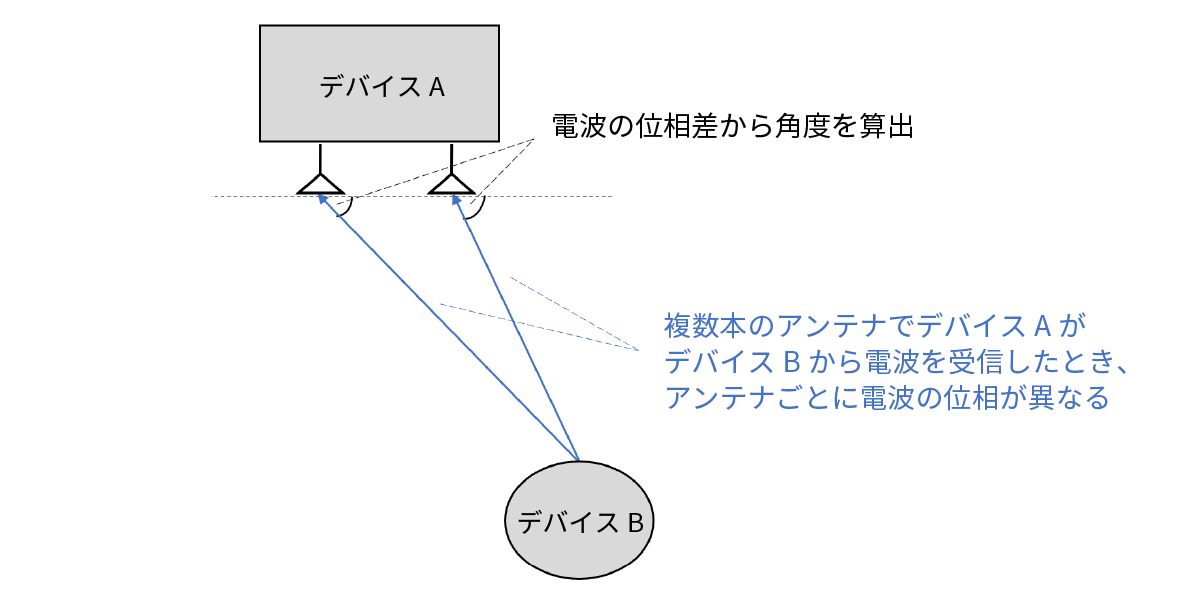

AoAとは、デバイスAからみたデバイスBが置かれた方向の角度を算出する方法です。UWB無線におけるAoAによる角度測定は、図4のように、デバイスBから放射された電波をデバイスAの複数本のアンテナで受信し、受信した電波の位相差から角度を算出するという仕組みです。これにより、2本のアンテナを使った角度測定(2D AoA)による平面測位や、3本のアンテナを使った角度測定(3D AoA)による立体測位を可能とします。