通信モジュール

INDEX - 無線の仕組み(1)

5. データの伝送方向―双方向(全二重/半二重)と単方向―

6. 通信プロトコルとは

コラム―無線通信の歴史と変遷

携帯電話やWi-Fi、ラジオ、交通系ICカード、テレビ放送など、現代社会は通信技術が支えているといっても過言ではありません。ここでいう通信とは、電気を用いた通信―電気通信―のことであり、250年以上前の発案からさまざまな技術革新を経て、現在も5GやIoTなど特にデジタル化により進展を続けています。

このようにすでに社会インフラのひとつになっている電気通信ですが、仕様や用途が多岐にわたるため、その全体像を把握しようとすることは容易ではありません。たとえば、「信号の形(デジタル・アナログ)」、「信号の向き(双方向・単方向)」「伝送路(ケーブルの有無)」などの技術的側面の解説はありますが、電気通信に関する内容を包括的にとりあげているものはあまり見受けられません。

そこで本記事では、無線通信に焦点をあて、無線(ワイヤレス)の知識を必要とする初学者や通信そのものに関心のある方に向け、当社の通信関連のコンポーネントとモジュールを紹介しながら、技術的側面もあわせて無線通信を理解するための基本材料を提供したいと考えました。本記事が無線通信の知識を大まかに知りたい、理解したいと考えている方々にお役に立てればと思います。

注:本記事は、無線通信のアウトライン的な解説を試みています。したがって説明の足りない箇所、割愛されている箇所がありますが、今後、少しずつカバーしていく予定です。

一言でいえば、電線やケーブルを使わず、電磁波(電波)、磁界、電界を利用したワイヤレスの電気通信、および光を利用した光通信が無線通信にあたります。この中で電波を利用した電気通信は、kmオーダー以上の長距離通信が可能であること、多くのデータ(情報)*1を伝送できることから、ほとんどの無線通信システムでは電波が利用されています。本シリーズは、主として「電波」に焦点をしぼって説明していきたいと思います。

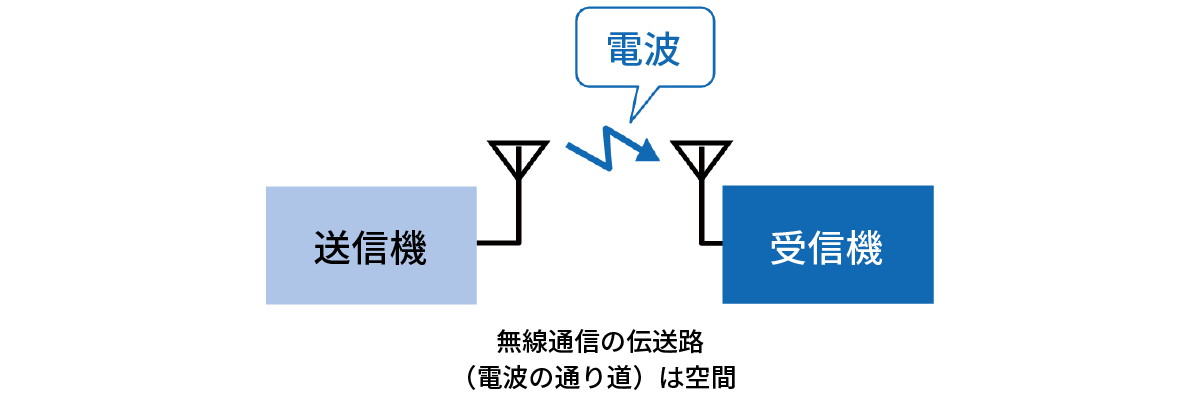

電波を利用した無線通信システムは、空間を伝送路(または通信路)とし、送信機から受信機へ電波に乗ったデータを信号*1として送るという構成になっています(図1)。

*1 “データ”、“情報”、“信号”を、ここでは次のように考えることにする。

・データ:事実をあらわす記号・符号の集まり

・情報:音声や文字、画像など、人が解釈でき物事の判断や行動などに利用できるデータ

・信号:空間やケーブルなどの伝送路(通信路)を通して、時間とともに伝わるデータまたは情報

なお、これ以降では便宜的に「情報」と「データ」を区別せず、特に断りがない限り「データ」という表記に統一する。

表1に、電波を使ってデータを伝送する無線通信のおおよその区分と、それぞれの代表的な用途をまとめました。無線通信は、さまざまな分野で利用され、その用途・種類も多岐にわたります。

なお近年、これらの区分の垣根を超える展開として、たとえば移動通信に衛星通信をとり入れた(スマートフォンに衛星への接続機能を搭載した)衛星移動通信のサービスが各国で開始されています。

無線通信の区分 | 代表的な用途 |

|---|---|

移動通信 | 携帯電話 |

航空通信 | 電波高度計、航空交通管制用レーダ |

衛星通信 | 衛星放送、GPS、気象観測 |

船舶通信 | LFビーコン、MF/HF/VHF無線通信 |

放送通信 | AM/FMラジオ放送(音声)、テレビジョン放送(映像) |

固定通信(マイクロ波通信) | 市外電話の中継、テレビジョン中継 |

無線ネットワーク通信 | Bluetooth®、UWB、Wi-Fi、Wi-MAX、LPWAなど |

用語 | 説明 |

|---|---|

GPS(Global Positinoing System) | 地球全体を対象にした衛星測位システム |

LF(Low Frequency) | 長波とも呼ばれる。 |

MF(Medium Frequency) | 中波とも呼ばれる。 |

HF(High Frequency) | 短波とも呼ばれる。 |

VHF(Very High Frequency) | 極超短波とも呼ばれる。 |

マイクロ波 | SHF(Super Very High Frequency)とも |

AM(Amplitude Modulation) | 振幅変調とも呼ばれる。 |

FM(Frequency Modulation) | 周波数変調とも呼ばれる。 |

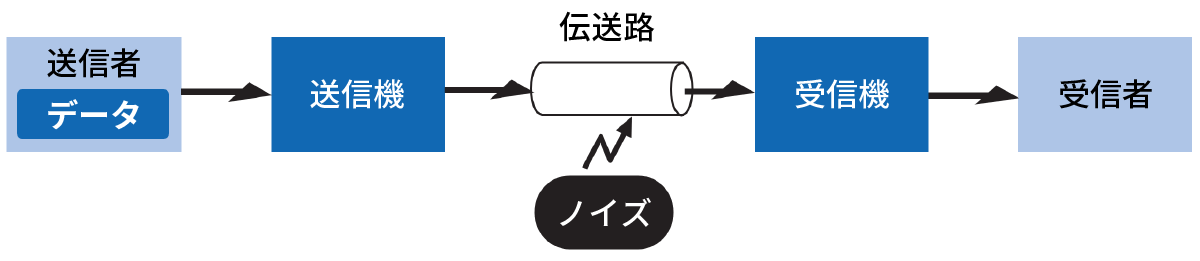

無線通信システム(および有線通信システム)の基本モデルとなる構成は図2のようになり、その構成要素について表2に説明しています。この基本モデルをさらに簡略化したのが1. 無線通信とはに示した図1です。

伝送路を通して伝わるデータを信号と呼ぶことにすると、この信号に悪影響を与え、送りたいデータが受信者に伝わりにくくする不要な成分をノイズ(雑音)といいます。実際には、送信機/受信機でもノイズは発生し機器の動作などに障害を与えることがあります。別の言い方をすると、ノイズの影響がまったくない通信システムは、理想的な通信システムであるといえます。

構成要素 | 説明 |

|---|---|

送信者 | データを送る人 |

データ | 音声、文字、静止画像、動画など |

送信機 | 伝送路に通したい情報を信号に変換する装置 |

伝送路(通信路) | 送信機から受信機に信号を伝える媒体(有線通信では、伝送路は電線またはケーブルになる) |

受信機 | 伝送路を通ってきた信号をデータに変換する装置 |

受信者 | データを受けとる人 |

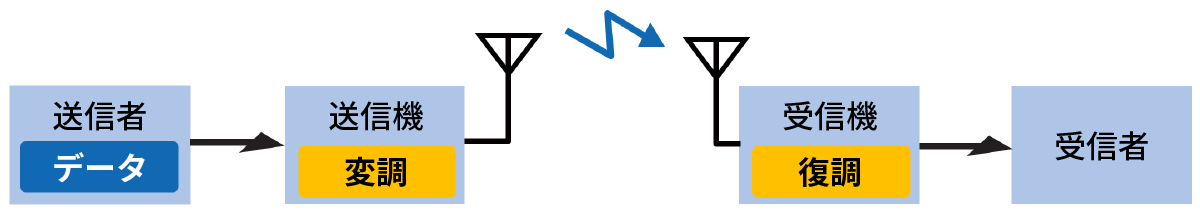

図2の通信システムの基本モデルをもとに、無線通信システムの基本機能である変調と復調を記載した構成を図3に示します。

無線通信では、データを電波として直接送信しようとすると遠方に送ることができないなどの理由により、送信機では、遠方へのデータ送信を可能とするため、それに都合のよい信号にデータを変換する「変調」という操作が必要になります。一方で受信機では、変調を受けた信号から元のデータに戻す「復調」という操作が必要になります。

表3に代表的な変調技術と採用例をまとめています。一般的になじみのない用語が多くありますが、ここでは携帯電話やラジオ・テレビ放送など、現在の生活インフラの一部を支えている技術ととらえていただければと思います。詳細は、今後、別のページにて解説する予定です。

代表的な変調技術 | 採用例 | |

|---|---|---|

アナログ | ||

AM (Amplitude modulation) | ラジオ(中波放送、短波放送) | |

FM (Frequency modulation) | ラジオ(コミュニティ放送) | |

デジタル | ||

ASK (Amplitude shift keying) | RFID | |

FSK (Frequency shift keying) modulation | RFID | |

PSK (Phase shift keying) modulation | 地上デジタル放送 | |

APSK (Amplitude phase shift keying) modulation | BS8K放送 | |

SS (Spread spectrum) modulation | DS (Direct Sequence) | 第3世代携帯電話 |

FH (Frequency Hopping) | Bluetooth® | |

Chirp | LoRaWAN(LPWA) | |

QAM (Quadrature amplitube modulation) | 地上デジタル放送 | |

UWB (Ultra wideband) modulation | スマートフォンの位置検知 | |

OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) modulation | 地上デジタル放送 | |

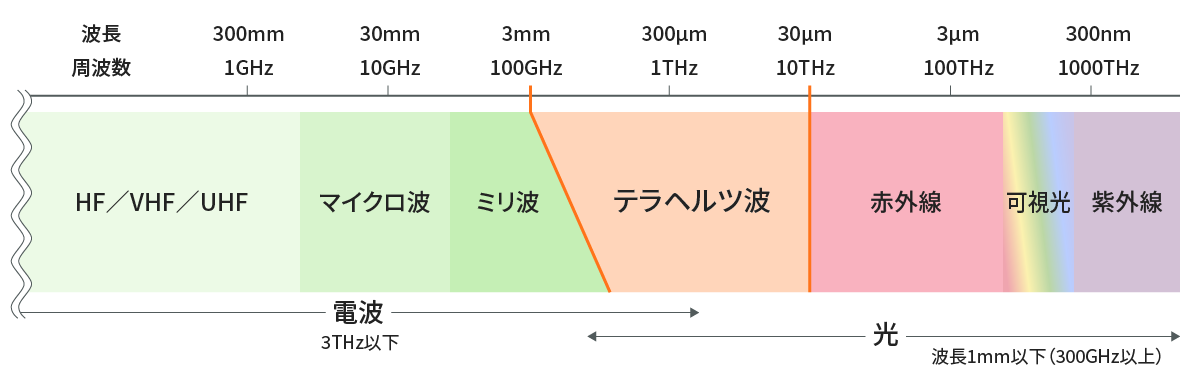

電波は、運動や熱と同じくエネルギー形態のひとつで、電磁波とも呼ばれます(実は、光は電磁波の一種です)。日本の電波法および国際電気通信条約附属無線通信規則では、電波とは周波数3000GHz以下の電磁波と定義されています(周波数の求め方については後述します)。

無線機器類から放射されるこの電波ですが、実際に可視化するのは容易ではありません。そこで、電波の発生と伝搬については、イメージしやすいよう金属などの導体棒に正弦波の交流電流を流したときの現象から説明されています。

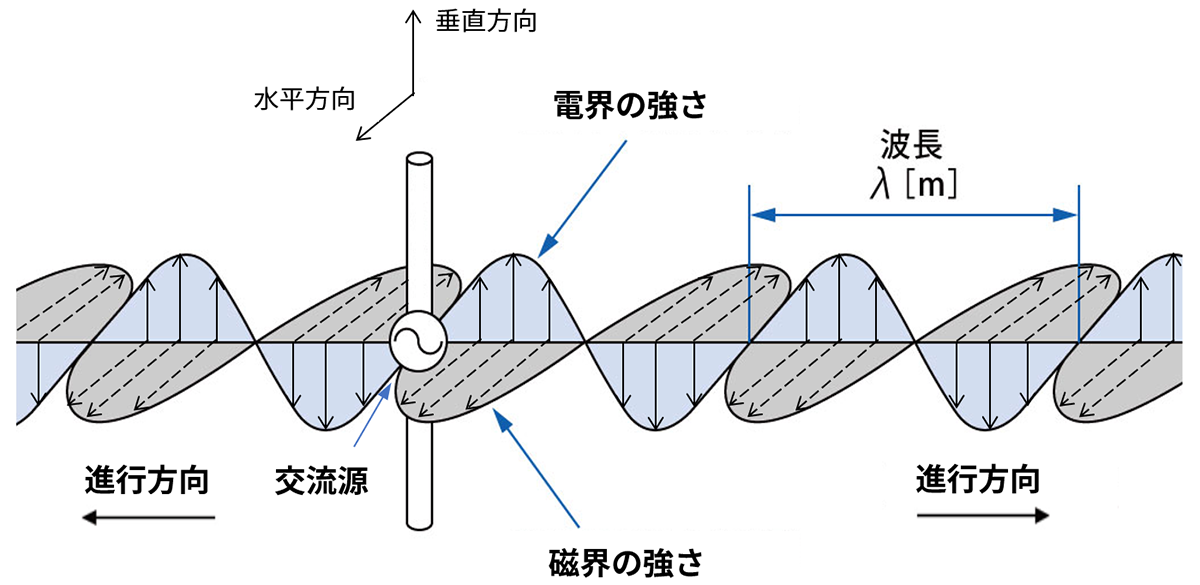

図4に、そのときの電波の進行のようすを示します。実際には立体的に電波は広がりますが、ここでは導体を垂直方向としたときに進行する電波に注目して、伝搬のようすをあらわしています。電界*2と磁界*2が互いに直角(直交)を保ち、磁界の変化が電界を作る、そして 電界の変化が磁界を作るという作用を繰り返し、正弦波振動として伝わります。電波の主な性質をあげると次のようになります。

[1]進行方向に対して、電界と磁界の振幅(強さ)が垂直に変化し、かつ電界と磁界も互いに垂直に伝搬する横波である。

[2]伝搬する速さは光と同じである。

[3]電波には媒質がない(空気が振動して波として伝わり、それが耳に入ることで音を感じます。このときの空気を媒質といいます)。

[3]の性質は日常感覚から離れていますが、宇宙空間のような真空中でも伝搬する電波は、現在、電界と磁界という空間そのものが振動していると考えられています。

ところで、当コラムの冒頭にて、電波は周波数3000GHz以下の電磁波であると記載しました。その周波数f(Hz)の求め方は、図4の電波の波長λ(m)と光の速さc(3×108m/s)とすると、f=c/λにより計算できます。電磁波は、その周波数と波長によって、いくつかの種類に分類されます(図5)。

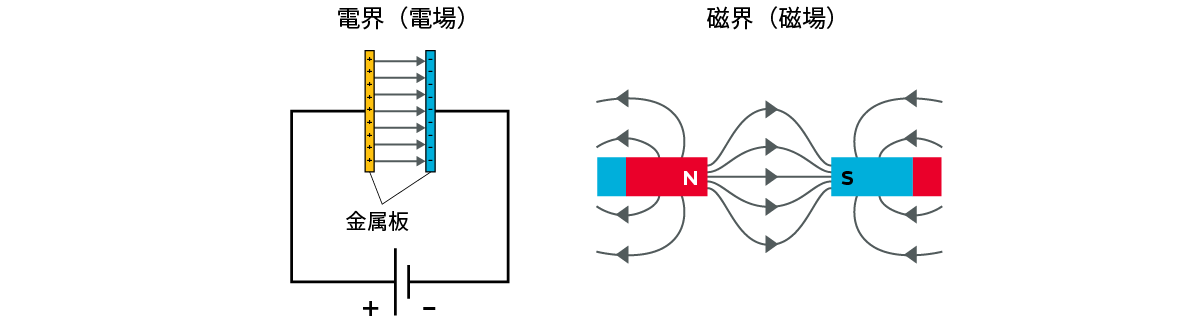

*2 電界と磁界

電界とは電気的な力が働く空間、磁界とは磁気的な力が働く空間のことをいう。図6は、電圧印加により発生する電界の範囲、および磁石の周辺に生じている磁界の範囲を、それぞれ矢印線で示したイメージである。なお、工学分野では電界・磁界、物理分野では電場・磁場と呼ばれることが多い。

[高度な補足]

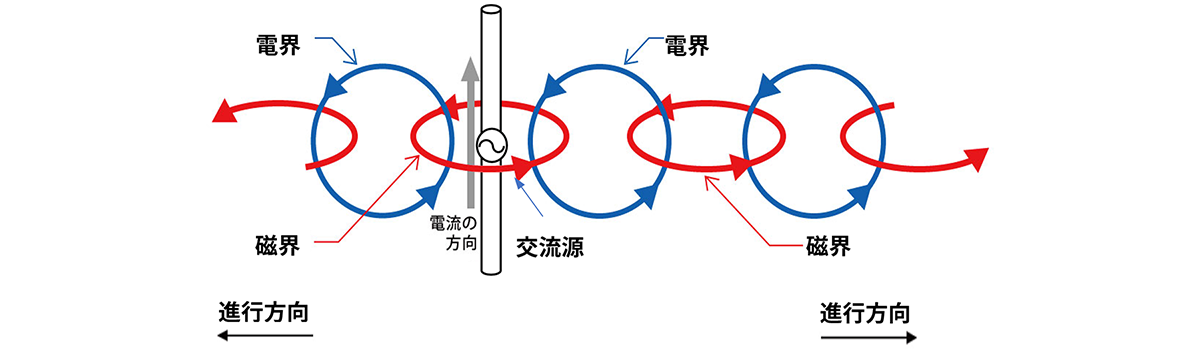

初学者向けの電波の解説において、磁界の変化が電界を作る、そして 電界の変化が磁界を作るという現象を単純に組み合わせた電波の伝搬イメージをよくみかけます(図7)。もしアンテナ関連などで本格的に電波を学習する場合は、このイメージではなく、図4の電界・磁界の強さを矢印で表現したベクトル―電界ベクトル*3と磁界ベクトル*3―のイメージをもつことが大切です(図4のイメージは、マクスウェル方程式*4から導かれます)。このイメージにしたがうと、たとえば、BS放送で使われている電波は、図4の電界ベクトルが左または右に回りながら、らせん状に進行する円偏波の電波として説明されます。

*3 電界ベクトルと磁界ベクトル

両ベクトルとも、右回り回転かつ回転の速さを表現しているベクトルである(この意味で“回転ベクトル”とも呼ばれる)。ともに、速度ベクトルのように物体など何かが動く方向を示しているわけではない。

*4 マクスウェル方程式

電気と磁気の関係をすべて表現している電磁界に関する基本方程式。電気磁気の初学者が習うクーロンの法則も、この方程式から導くことができる。

5. データの伝送方向―双方向(全二重/半二重)と単方向―

5.1 双方向伝送

5.2 単方向伝送

6. 通信プロトコルとは

コラム―無線通信の歴史と変遷