通信モジュール

1. 無線通信とは

2. 無線通信の用途例

3. 無線通信システムの基本となる構成と要素

4. 無線通信の方式―変調と復調―

<コラム>電波とその周波数

INDEX - 無線の仕組み(2)

無線・有線に限らず、データをどこに向けて伝送するかという伝送形式は、通信用途において重要な仕様であり、その形式は双方向伝送と単方向伝送とに分けられます。また双方向伝送は全二重伝送と半二重伝送にさらに分類できます。以下、各伝送形式について説明していきます。

双方向伝送*5は、現在のデジタル通信機器において、かなりの割合で採用されていると思われる伝送形式で、全二重伝送と半二重伝送があります。

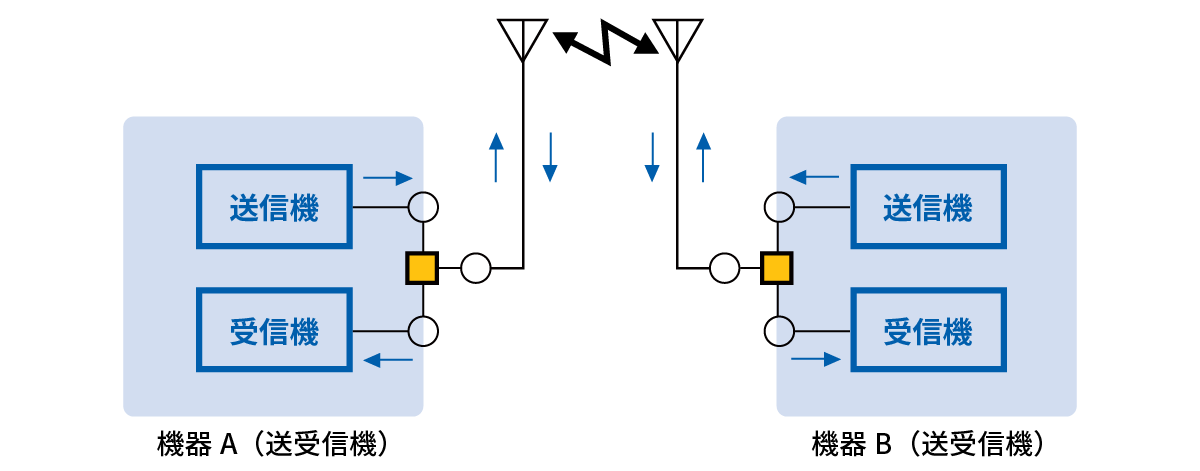

図8-1に示すように、機器Aから機器Bへ、機器Bから機器Aへ、双方向(デュプレックス)で同時にデータ通信や通話ができる伝送形式です。なお、受信と送信(それぞれ“Rx”と“Tx”と記載されることがあります)の信号が異なる周波数で割り当てられている場合、これらを分離するオレンジ箇所の電子部品のことをデュプレクサと呼びます。

採用例:固定電話、携帯電話、スマートフォンなど(端末同士が直接方向)

*5 双方向伝送に関連して、ダウンロード/アップロード、ダウンリンク/アップリンクという用語がよく聞かれます。自身が利用している端末やPCを機器Aとすると、機器Bからデータを受信することをダウンロード、逆に機器Aから機器Bにデータを送信することをアップロードといいます。また、データ伝送そのものが重要ではなく、単に機器Aと機器Bとの接続、例えば端末と基地局との接続が重要な場合には、ダウンリンク/アップリンクといわれます。

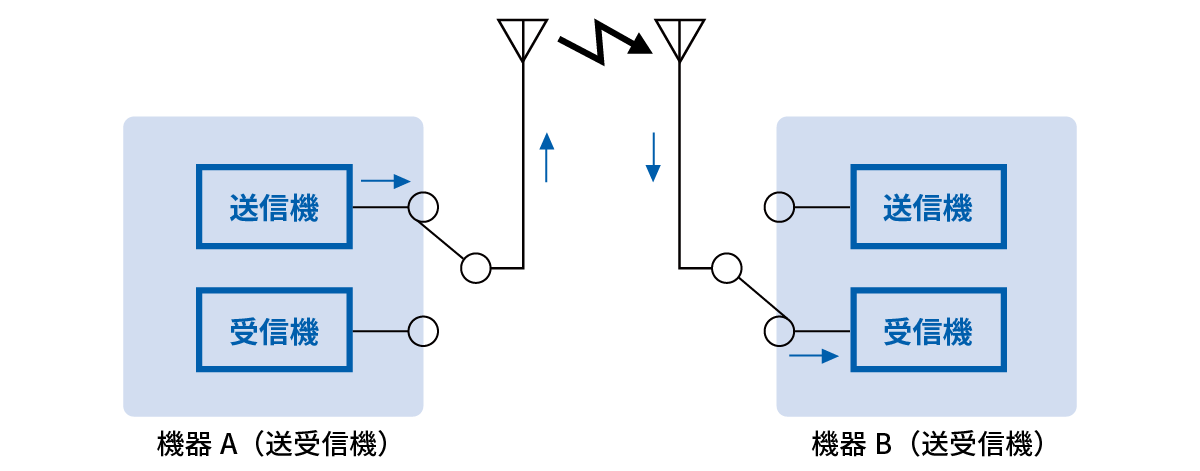

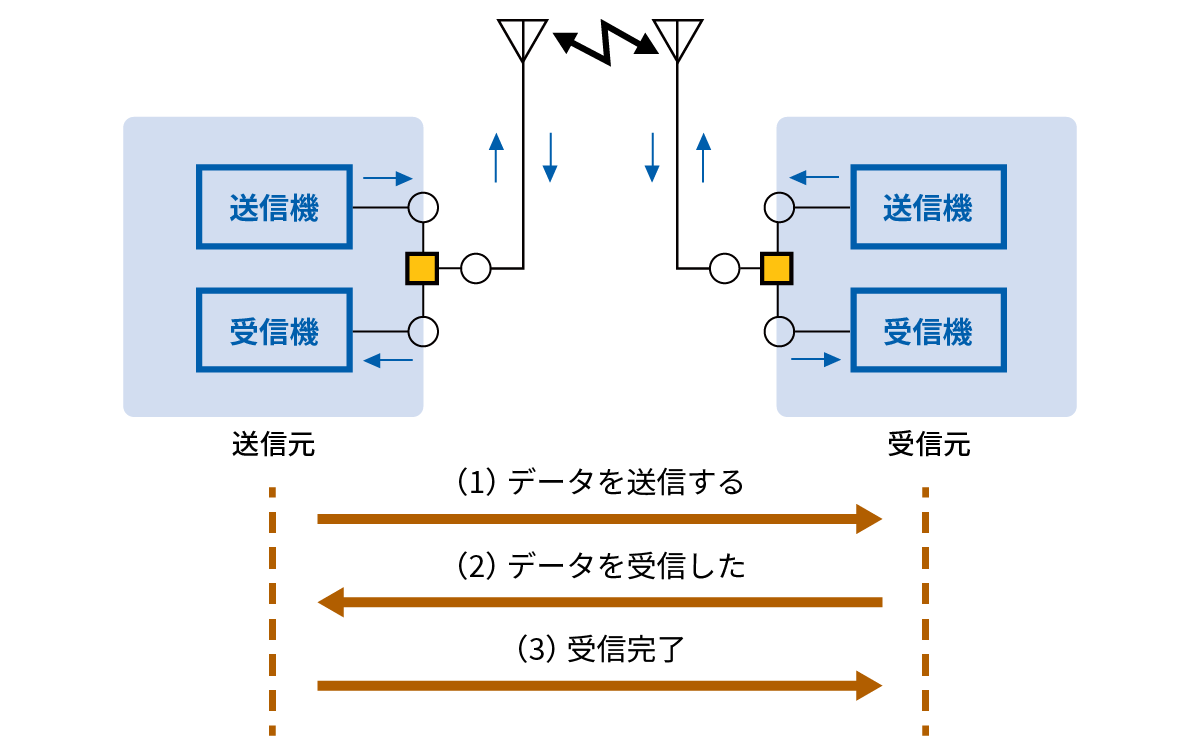

図8-2aと図8-2bに示すように、機器Aと機器Bが送信/受信を互いに切り換えることでデータを伝送する形式です。この形式では双方向に同時にデータ伝送ができないため、全二重伝送と区別されます。

採用例:トランシーバ

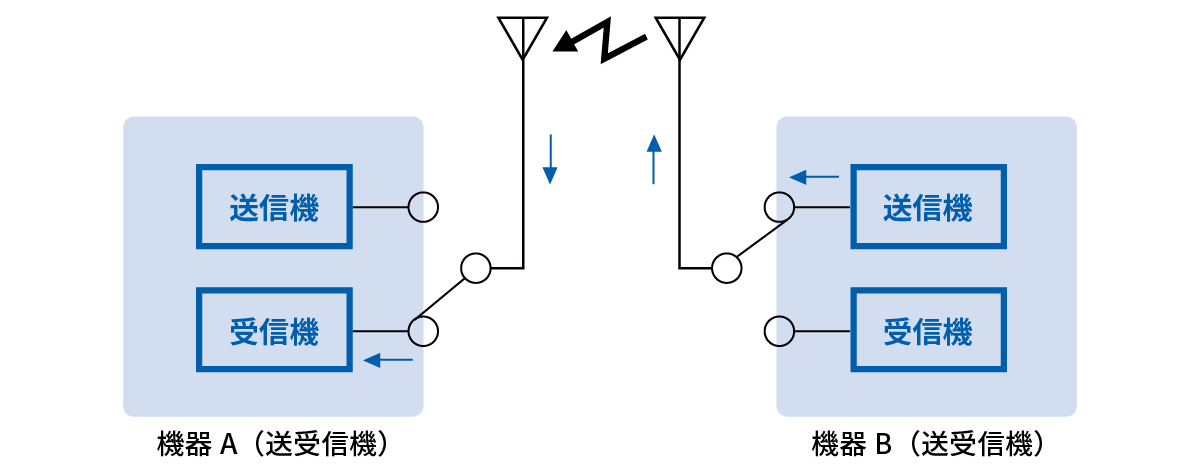

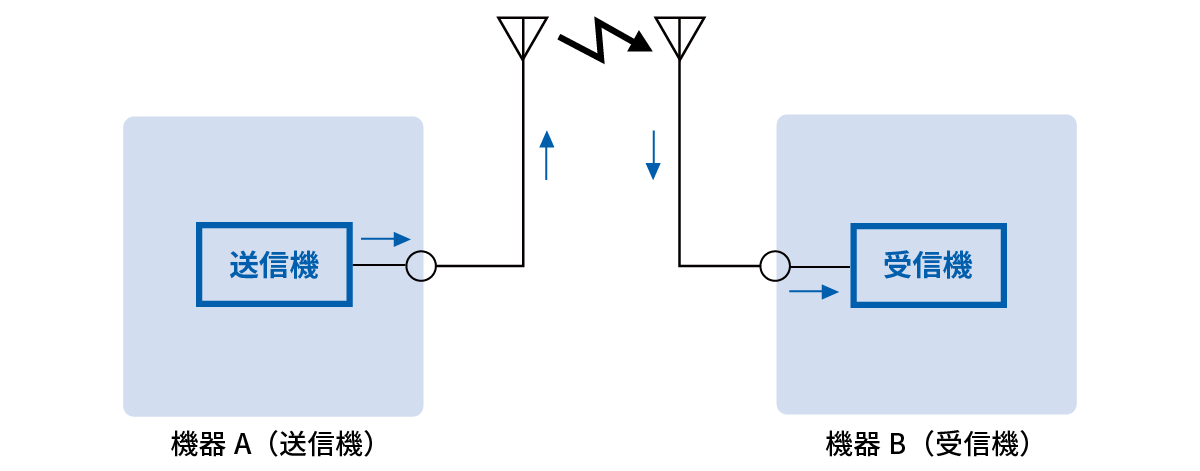

図8-3に示すように、機器A(送信機)と機器B(受信機)の間で、機器Aから機器Bに一方向(シンプレックス)にのみデータを伝送する形式です。

採用例:AM/FMラジオ放送、電波を利用したリモコンなど

これまで、ハードの側面から無線通信の概要を説明しました。一方で、無線・有線に限らず電気通信を成り立たせるにはソフトの側面も重要です。それが通信プロトコル、またはプロトコルと呼ばれる通信規約です。

プロトコルとは、コンピュータを含むデータ通信(デジタル通信)システムにおいて、異なるシステム同士で誤りなくデータを相互に伝送することなどを目的として決められた手順・ルールのことをいいます。データ伝送に関係するプロトコルの役割の例を図9に示します。

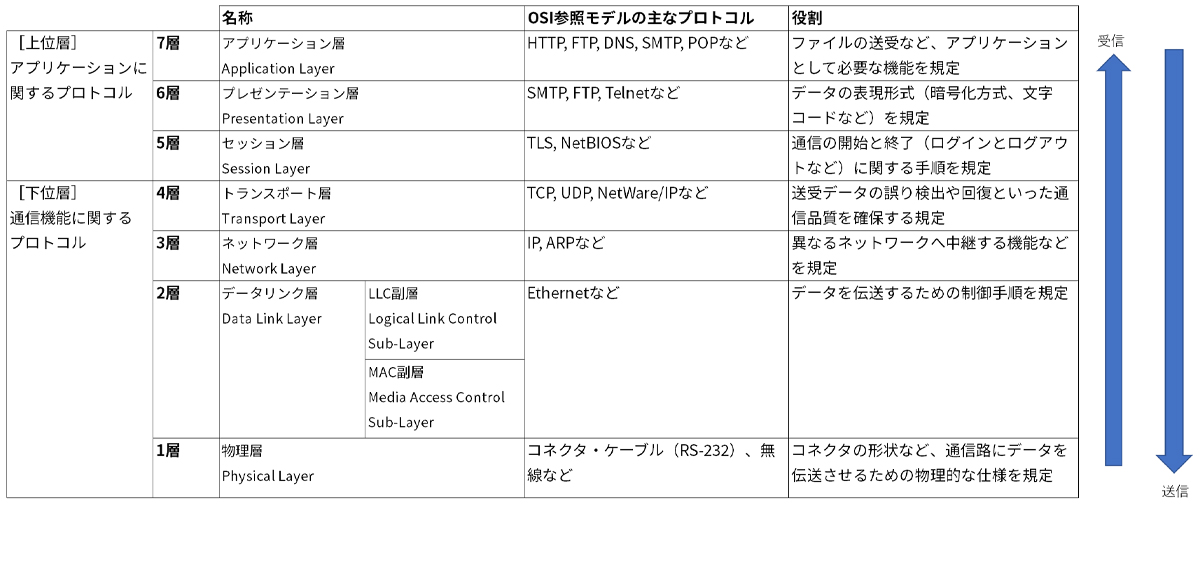

データを確実に伝送するために、コントロールの手順、データ構造、インターフェイスなどの多岐にわたる役割・機能のプロトコルを決める必要がありますが、その数は膨大になります。もしプロトコルを1つのモデルに固定してしまうと、プロトコルに内容追加や変更といったアップデートが必要になった場合、その対応は困難です。そこでアップデートが容易にできるよう、それぞれの役割・機能をプロトコルごとに割り当て、それらプロトコルを階層構造にしています。この体系的に整理したプロトコル構造はプロトコルスタックと呼ばれます(プロトコルスイート、ネットワークアーキテクチャと呼ばれる場合もあります)。

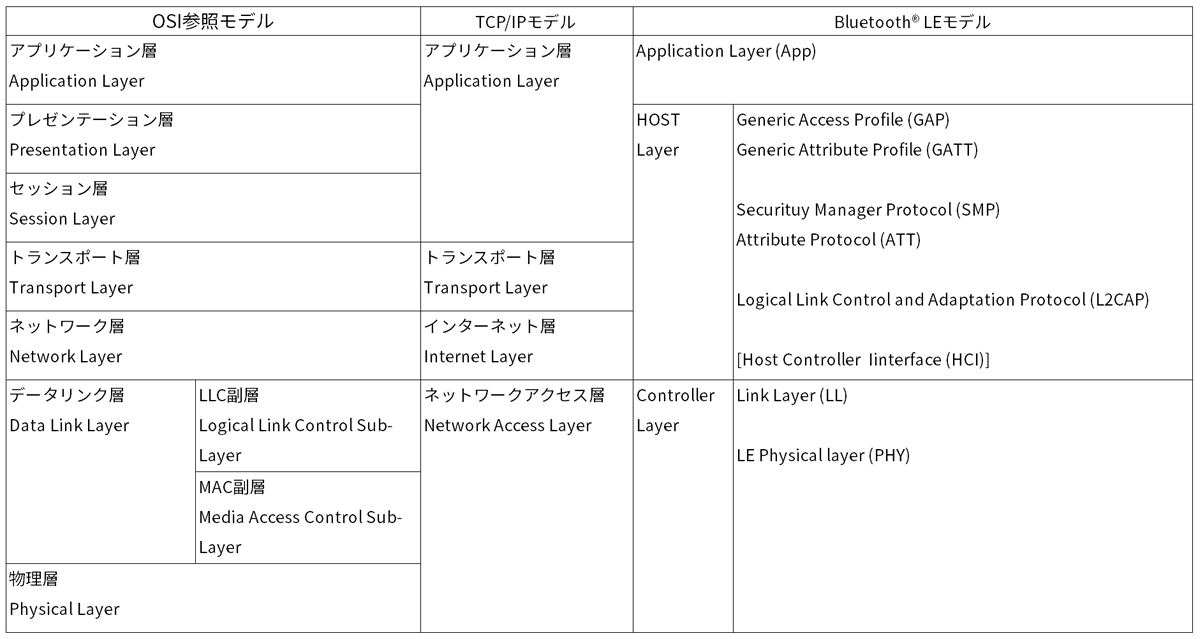

プロトコルスタックは国際標準でモデル化されており、これをOSI基本参照モデルといいます(表4)。実際にはこのモデルは使われておらず、用途ごとに都合のよい仕様(データの伝送効率がよい、データ伝送の確実性が高いなど)のプロトコルスタックが採用されています。表5に、インターネットにて標準的に利用されているTCP/IPモデルと、Bluetooth® LEのモデルにおけるプロトコルスタックを例として、OSI基本参照モデルとの対応を示します。TCP/IPモデルとBluetooth® LEのモデル各層の説明は省略していますが、レイヤー数が少ない、レイヤーが一部省略されていることがわかります。

なお、4G LTEや5G通信は、基地局を経由する仕組みになっているため、その通信プロトコルはTCP/IPモデルとBluetooth® LEのモデルより、いっそう複雑になっています。

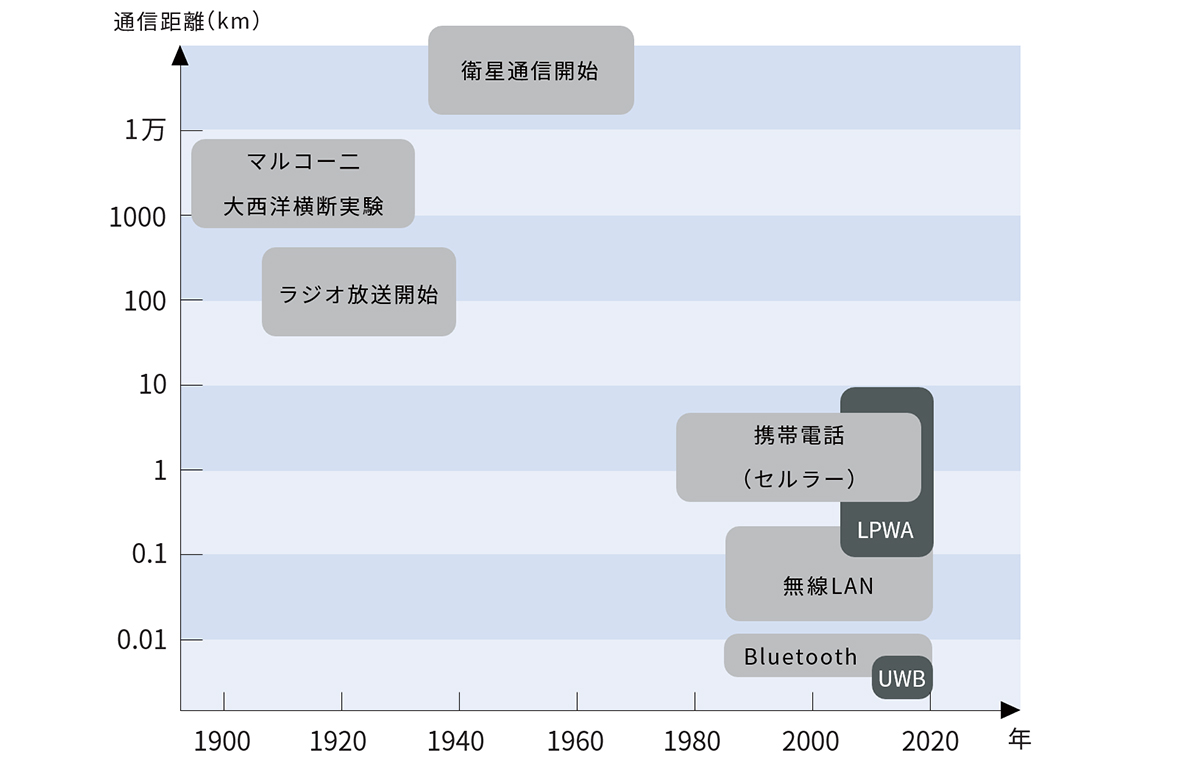

無線通信の歴史は1864年までさかのぼります。イギリスの理論物理学者であるマクスウェル(J.C.Maxwell)が論文「電磁気の力学的理論」の中で電波の存在を予言しました。しかし、当時はあまりに難解だったため、その内容は理解されませんでした。電波の存在を実証したのはドイツ人のヘルツ(H.R.Hertz)です。ヘルツは1888年に電波を人工的に作り出すことに成功。電波が、反射、屈折、回折、および干渉などの点において、光と同じ性質であることを明らかにしました。そして、電波を利用した無線の電気通信を初めて実用化したのが、イタリアの発明家であるマルコーニ(G. Marconi)です。1837年にモールスの電線を用いた有線の電気通信の成功から約60年後の1896年、イギリスでマルコーニは、モールス符号を用いて約3kmの無線通信に成功しました。また、1899年にはドーバー海峡横断の、1901年には大西洋横断の無線通信にも成功しています(図10-1)。

これまで実現できていなかった陸上から海上、海上から陸上、海上から海上という移動通信を可能とする無線通信を船舶に使おうと考えるのは自然であり、その試験が実施されるようになったのは1897年です。この無線通信の黎明期において最も歴史的な出来事として、1912年のタイタニック号の沈没事故があげられます。処女航海の中で氷山に衝突して沈没したことは有名ですが、その際、無線通信によりモールス符号で遭難信号“SOS”を発信。近くを航行していたカルパチア号などがこれを傍受して現場へ急行し、711名を救出しています。

1900年初期には、ラジオやテレビ放送など、モールス符号以外で音声や映像も無線で伝送できるようになってきました。1906年にアメリカにおいてラジオ放送が初めて実現し、日本では1925年に東京放送局(NHK)が開局しています。同時期に白黒テレビが発明され、1950年前後からテレビ放送がはじまりました。また、白黒テレビの発明からその3年後にはカラーテレビが登場し、1960年代にカラーテレビ放送が先進国で導入されたことで、テレビ放送の基礎が築かれました。その後、2000年初頭までテレビ放送はアナログ方式でしたが、2010年後半以降は世界中でデジタル方式への移行が進んでいます。

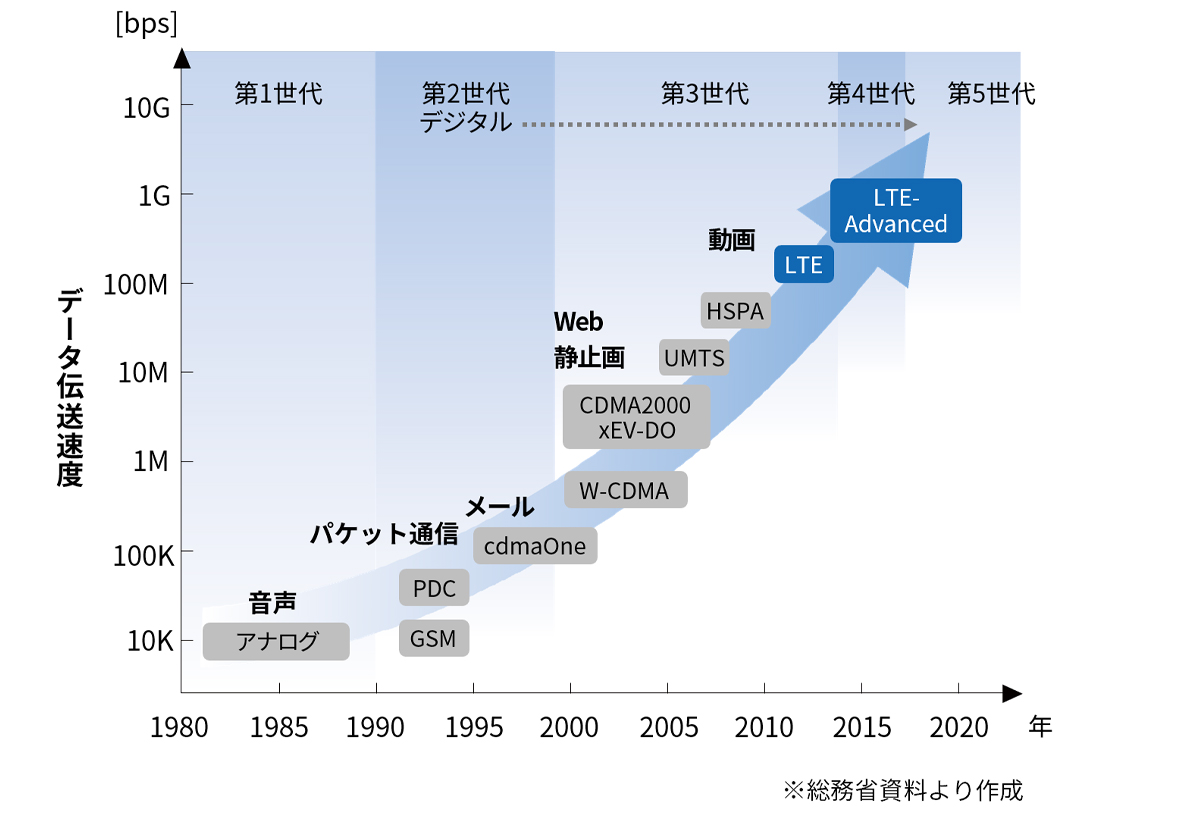

そして現在、これら放送とは別の分野においても、無線通信は私たちの生活に浸透しています。警察・消防・防災・鉄道・空港といった特定の業務専用の無線(業務無線)の普及、さらにパーソナル無線の代表格である携帯電話の普及により、その利用範囲は大きく広がりました。この携帯電話は1993年頃から各国でデジタル化され(第2世代:2G)、それ以降、急速な高速大容量化がはじまりました。海外で2009年、日本で2012年に登場した4Gでは、そのレベルが飛躍的に向上しています。2020年代の現在は5Gの普及段階にあり(図10-2)、さらにその次世代であるBeyond 5G/6Gの構想の議論が進んでいます。

<次回>

電波利用にあたっての法規―国際電気通信連合(ITU)の関係法規と国内の電波法―、および無線の通信規格についてとりあげます。