LTE Cat.M1/NB-IoTモジュール

INDEX -基礎知識

4. LPWAの活用事例

5. 村田製作所のLPWAモジュール

LPWAとは、Low Power Wide Areaの略で、LPWAN(Low Power Wide Area Network)とも呼ばれ、低消費電力かつ広域・長距離通信を特徴とする無線通信技術です。通信データ量は少なくWi-Fiなどに比べ低速ながら、10kmを超える無線通信が可能です。工場や物流、農業、住居、生活インフラなどのスマート化におけるIoT(Internet of Things)やM2M(Machine to Machine)の活用では、小サイズデータの長距離通信が求められるため、LPWAはこれらの基盤となる無線通信技術として注目されています。

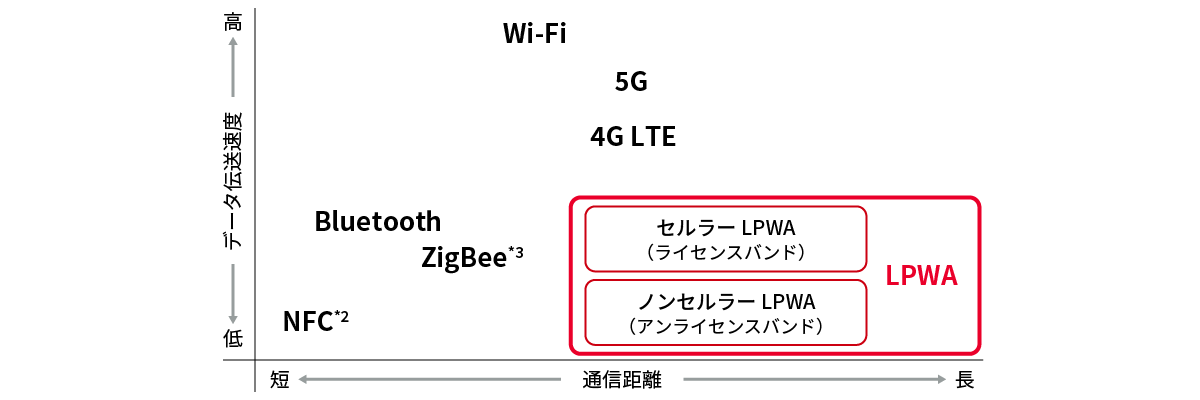

LPWA*1と他の無線通信との違い、とくに低消費電力・長距離通信という大きな特徴について解説します。図1は、LPWAと他の無線通信における通信距離と通信速度(データ伝送速度)の関係を示しています。LPWAは、他の通信方式に比べて通信距離が長いだけでなく、データ伝送速度が低い、すなわち低速であることがわかります。

*1 LPWAは、セルラーLPWA(ライセンスバンド)とノンセルラーLPWA(アンライセンスバンド)LPWAに分けられる。これらの種類と各規格については、次の 3. LPWAの種類と規格 にて解説。

*2 NFC(Near Field Communication)とは、最長通信距離が10cm程度の無線通信技術で、「近距離無線通信」と訳される。交通機関の非接触ICカードなどに採用されている。

*3 ZigBeeとは、デバイス間の直接接続が可能でネットワーク構築できる近距離用の無線通信技術。低速度(最大250kbps)で消費電力が低く、IoT機器(センサデータの通信や家電の遠隔制御など)に採用されている。

スマートフォンなどの端末で利用される4G LTEや5Gを使ったデータ通信では、通信速度がMbpsからGbpsと高く、それにともない通信に必要な消費電力も大きくなります。

一方で、IoTやM2Mにおいて利用されるデバイスの多くは、センシングやデバイス制御に必要とするデータのサイズは小さく、したがってIoTやM2Mは低速な通信で十分に運用できます。そのため、IoTやM2Mを想定したLPWAは、通信速度が低いことにより、消費電力を低く抑えることができます。実際に、LPWAモジュールの電池寿命は10年間以上であるため、IoTデバイスの電池交換頻度を飛躍的に低減できるなど、さまざまな設置場所において効率的な運用が可能になります。

数mから数百mの近距離データ通信を検討する場合、一般に無線PAN(Personal Area Network)の一種であるBluetooth®か、無線LAN(Local Area Network)の一種であるWi-Fiがその候補になります。一方、IoTやM2Mなどの分野では、数kmから十数km程度の広範囲に設置したIoTデバイスの監視や操作を目的としたデータ通信が必要となるケースが多く、無線PANや無線LANよりも長距離での通信を可能とする無線技術が求められます。

LPWAは、IoT時代のニーズである長距離通信という要件を満たすよう想定された無線通信技術です。遠方に設置したIoTデバイスが出力するセンサ値や位置を特定するためのデータ、デバイスに送る制御データなど、小さいサイズのデータを長距離で相互伝送します。

LPWAは、セルラーLPWA、そしてノンセルラーLPWAに分けられます*4。また、それぞれに規格があり、使用する周波数帯域幅や通信距離、伝送速度などの仕様に違いがあります。

*4 日本では、セルラーLPWAを“セルラー系”または“ライセンス系”、ノンセルラーLPWAを“非セルラーLPWA”または“ノンセルラー系”、“アンライセンス系”などと呼ぶことがあります。

はじめに、無線局免許を必要とする周波数帯(ライセンスバンド)を利用しているセルラーLPWAと、無線局免許を必要としない周波数帯(アンライセンスバンド)を利用しているノンセルラーLPWA、それぞれについて説明します。

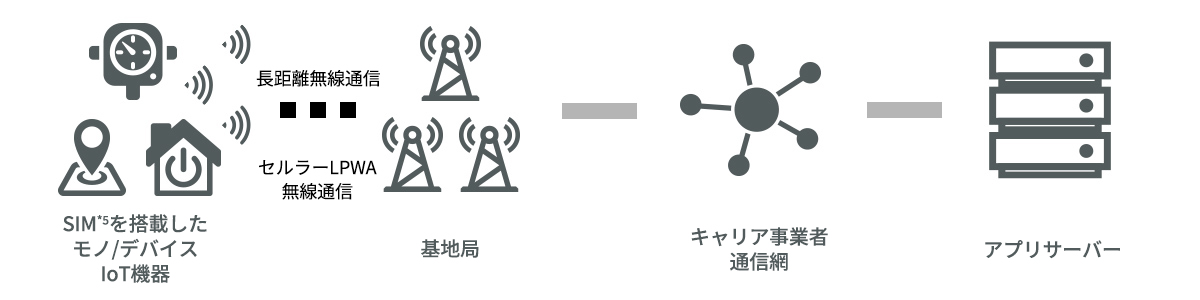

無線局免許を必要とするセルラーLPWAにおいて、キャリア事業者の基地局や通信網が一般的に利用されます(図2)。ただし、LPWAモジュールを搭載したIoT機器から基地局への通信が安定した環境が必要になります。したがって、IoT機器と基地局の間のエリアは、市街地や住宅地、工業地帯などの、人の密集度の高いエリアになる傾向があります。

なお、基地局までの通信が困難となる山間部や離島など、市街地から離れた地域では、後述のノンセルラーLPWAを選択することになります。

*5 SIM(Subscriber Identity Module)は、日本語では加入者識別モジュールという意味です。要免許のライセンスバンドを使用するセルラーLPWAでは、スマートフォンなどと同様に契約するキャリア事業者に対応したSIMをデバイスまたはモジュールに搭載することにより、その通信網を利用することができます。

セルラーLPWAの活用事例として、たとえば、電気・ガス・水道などの生活インフラのデータ収集や、各国のキャリア事業者の通信網をローミング*6することによる国際物流での荷物のトラッキングなどがあげられます。

*6 ローミングとは、一般的に契約中のキャリア事業者のサービス提供エリア外において、その事業者が提携する現地のキャリア事業者の通信網を利用できるサービスを指します。国際的に提供されるこのようなサービスを国際ローミングとも呼びます。

事例の詳細は 4. LPWAの活用事例|LPWA無線通信とは - LPWAの活用事例 をご覧ください。

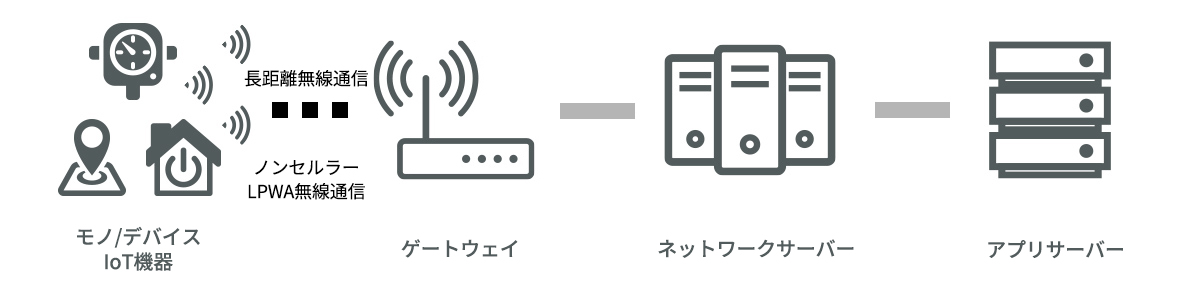

ノンセルラーLPWAは、日本国内では無線免許不要のSub-GHz(サブギガヘルツ)帯である920MHz帯を利用しています。図3に示すように、キャリア事業者の通信網を利用することなく、LPWAモジュールからゲートウェイ*7を通して得られたデータをネットワークサーバやアプリサーバに送ることができます。

*7 ゲートウェイ:無線・有線の通信において、機器同士の通信を可能とするために、通信プロトコル(通信時の手順やデータ形式などを定めた規約)が決められています。この通信プロトコルが異なる機器同士やネットワーク間では直接の通信接続ができません。ゲートウェイは、これを解消するための機器またはソフトウェアであり、プロトコルを変換することで中継接続を可能にします。

ノンセルラーLPWAの活用事例として、セルラーLPWAではカバーできない長距離通信の用途、たとえば山間部や離島といったキャリア事業者の基地局との接続が困難な環境での通信や、自営ネットワークでの通信などがあげられます。

事例の詳細は 4. LPWAの活用事例|LPWA無線通信とは - LPWAの活用事例 をご覧ください。

セルラーLPWAとノンセルラーLPWA、それぞれの規格と特徴について解説します。

キャリア事業者の基地局と通信網を利用するセルラーLPWAには、LTE Cat. M1(LTE-M)とNB-IoTの2つの規格があります。両規格ともLTEの周波数帯域(700MHz-3.5GHz)の空き帯域を使用します。以下にそれぞれの特徴を示します。

LTE Category M1の略称で、LTE-M(LTE for Machine-type-communication)とも呼ばれます。最大速度は上り/下りともに1Mbpsで、通信距離は最長で約10kmあります。また徒歩や自転車、クルマなどでの移動中であっても通信が可能です。用途として、たとえば、子どもの見守りや物流貨物のトラッカーなど、移動しながら位置情報を伝えるIoTデバイスに適しています。

Narrow Band IoTの略称で、最大速度は上りで62.50kbps、下りで26.15kbpsと低速ながら、最長で約40kmもの通信距離があります。移動中での通信には用途として不向きですが、たとえば広域に固定設置したスマートメーターや防犯・警報機能を持ったIoTデバイスに適しています。

両規格の違いについては、次項 3.3 セルラーLPWAとノンセルラーLPWAの仕様の比較 の表1をご参照ください。

また、これらの両規格に対応するLPWAモジュールについては、次のページにてご覧いただけます。

5. 村田製作所のLPWAモジュール|LPWA無線通信とは - LPWAの活用事例

ノンセルラーLPWAには、LoRaWANをはじめ、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELTRESなど複数の規格があります。すべての規格においてSub-GHz 帯(日本国内では920MHz)を用いており、通信速度は100bps-250kbps程度の規格が多くを占めます。通信距離は2km-100km程度と規格によって大きく異なり、通信距離が長ければ長いほど通信速度が低くなる傾向があります。

LoRaWANに対応するLPWAモジュールについては、次のページにてご覧いただけます。

5. 村田製作所のLPWAモジュール|LPWA無線通信とは - LPWAの活用事例

LoRaWAN(ノンセルラーLPWA)入門 - 基礎からIoT活用事例まで(1)

LoRaWAN(ノンセルラーLPWA)入門 - 基礎からIoT活用事例まで(2)

セルラーLPWAの規格であるLTE CAT.M1(LTE-M)とNB-IoT、およびノンセルラーLPWAの規格であるLoRaWANを例に、その仕様を表1に示します。また同表には、LPWAの現規格に比べて通信速度が高く通信コストが高額なLTE Cat.1の仕様も参考として併載しています。主に、無線局免許の要否(または基地局と安定して通信できる環境かどうかなど)、通信距離、通信速度を比較することで、どの規格を選択するかの目安になります。

表1 セルラー/ノンセルラーLPWAの主要な規格、LTE(参考)との仕様比較(2023年6月現在)

LPWAの種類 | LTE(参考) | |||

|---|---|---|---|---|

セルラーLPWA | ノンセルラーLPWA | |||

規格 | LTE Cat. M1(LTE-M) | NB-IoT | LoRaWAN | LTE Cat.1 |

無線局免許 | 免許が必要な周波数帯 | 免許不要の周波数帯 | 免許が必要な周波数帯 | |

最長通信距離 | 約10km | 約40km | 数十km | 約5km |

最大通信速度 | 下り1Mbps | 下り26.15kbps | 下り250bps | 下り10Mbps |

送信電力 | +23dBm | +23dBm | +20dBm * | +23dBm |

デバイス | 10年以上 | - | ||

消費電力 | Low | Low | High | |

コスト | Low | Low | High | |

* +20dBmはUSのみです。EU/Asiaは+14dBmです。

IoTやM2Mが、製造業から家庭まで幅広く普及する過程において、配線が導入のボトルネックとなるケースがありました。

たとえば、工場において汎用センサのような小さいサイズのデータを扱うIoTデバイスそれぞれに電源供給や通信用のケーブルを接続すると、配線の煩雑化と段取り替え時の工数増加が課題となります。

これを解消するため電池駆動と通信の無線化がのぞまれるようになりました。しかし、たとえばWi-Fiを利用した場合、広い敷地を持つ工場施設では通信距離が足らず、高速通信による電池寿命の短期化といった問題が生じます。また、携帯電話で使われているLTEも高速通信であるため、デバイスの消費電力が大きく、頻繁な充電が必要になるうえ利用コストが高額になるという問題が生じます(実際、当初はLTE Cat.1[参考:3.3 セルラーLPWAとノンセルラーLPWAの仕様の比較]という規格が利用されていました)。そもそも工場の汎用センサや家庭の電機製品の制御といったIoT/M2Mデバイスの通信データ量は少なく、高速通信を利用する必要がありません。

これは、広範囲に多数設置された電気・水道・ガスといった生活インフラのメーターのスマート化においても同様で、スマートメーターが通信するデータはサイズが小さいため、それをいかに低速度・低消費電力かつ長距離の無線通信を低コストで実現するかが課題でした。

そこで、IoT/M2M用途に必要な仕様、つまり少ない通信データ量に十分な低速通信とそれによる低消費電力、かつ長距離通信が可能な無線技術がのぞまれました。そして、この仕様を満たすよう無線技術としてLPWAが提案され、現在、さまざまな企業や団体によりLPWAの規格が提供されています。たとえば、本文にも紹介されているLTE Cat.M1(LTE-M)やNB-IoTといった規格が登場したことで、LPWAはIoT/M2Mの分野における代表的な無線通信として広く活用されるようになりました。

4. LPWAの活用事例

4.1 生活インフラのスマート化(スマートメーター)

4.2 住居や施設のスマート化(スマートホーム・スマートロックなど)

4.3 人やモノなどのトラッキング(ウェアラブルデバイス/トラッカー)

4.4 環境モニタリングと農業のスマート化

4.5 屋外でのスマート決済端末の利用

4.6 医療機器(CPAP装置)の遠隔モニタリング

5. 村田製作所のLPWAモジュール

5.1 村田製作所のLPWAモジュールの強み

5.2 LPWAモジュールのラインアップ