土壌センサ

地球温暖化による気候変動で気温上昇や海面上昇が起こり、世界では干ばつが増加する一方、大雨による被害も増大。世界各地の海洋や陸地にさまざまな悪影響を及ぼしています。中でも農地土壌への悪影響は、植物が育たなくなるという被害を農業にもたらし、安定的な食料供給に打撃が与えられています。持続可能な農業実現のためにも、悪影響を受けた土壌には一刻も早い対策が必要なのです。

日本では2011年の東日本大震災で津波による大規模な農地被害が発生。海水浸入による作物への塩害が懸念されたため、災害復旧事業で被災農地の除塩作業が広範に実施されました。除塩後の農地を対象として、土壌センサを活用した塩分濃度観測の実証試験も行われましたが、センシング技術は農業にどのような貢献をもたらす可能性があるのでしょうか。除塩作業の概要や、スマート農業におけるセンシング技術の活用について、元東北大学大学院准教授の菅野均志氏に話を聞きました。

――塩害は農業への深刻な被害をもたらすと言われていますが、農業にとって土壌はどのくらい重要なのでしょうか。

土壌には、作物生産に向いている土壌とそうではない土壌があります。一言で作物生産に向くといっても、さまざまな要因が考えられるのですが、例えば物理性の側面から言えば、水はけが良くて農作物の根の伸張に問題がないことが大切です。また、化学性の側面からは、農作物に必要な養水分をきちんと供給できることであり、生物性の側面からは、微生物や生き物が多様で、特定の病原菌だけが繁殖するような偏った性質がないことなどが重要視されます。

実際にはそうやって分別できるほど単純ではなく、目的に応じて農業に向いた土壌の性質は変わります。

――ご専門の土壌学では、具体的にはどのような研究をされているのか教えてください。

土壌学とは、土がどうやってできたのか、どのような組成や特性を持つか、どう利用するのかなどの側面から研究を進める学問です。その中でも、私の専門分野は土壌肥料学になります。主に土と作物との相互作用によって、植物の生育や養分吸収がどう変わるのかについて研究してきました。

――地球温暖化の影響で気候変動が世界的に広がっている中で、土壌学的にはどのような課題があるのでしょうか。

日本では豪雨などによって引き起こされる水害を地球温暖化と関連付けることが多いですが、一方、世界には気候変動の影響による降雨の減少が心配される地域もあります。そのような地域では、土壌への塩類集積と作物への塩害が問題になってきます。

――雨が少ないと、なぜ塩害が起きてしまうのでしょうか。

年間を通じて雨が降る日本のような湿潤地帯の場合、地表から蒸発する水の量よりも雨水の量の方が多く土壌に塩分は残留しにくいのですが、半乾燥地帯では雨水の量よりも地下水が上ってきて地表から蒸発する量の方が多くなります。その結果、地下水に含まれる塩分が地表付近に留まってしまい(塩類集積)、それが作物への塩害の原因になることがあります。また、不適切な灌漑が農地への塩類集積を引き起こす場合もあります。

――塩害が起きると土壌の性質が変わり、農作物の成長にも影響を与えてしまうわけですね。

塩害がもたらす農作物への影響の主なものは、植物の根が伸びる深さの土に集積した塩分濃度の影響で、農作物の水分吸収が抑制されることと養分バランスが大きく崩れてしまうことです。そのため、作物は必要な養水分をきちんと吸収できなくなります。

他にも、土壌の物理性や生物性にも影響が生じる場合もあり、そのため、塩分の集積が起こると作物生産に適さない土壌になってしまいます。

――2011年に発生した東日本大震災では、津波によって東北地方の太平洋沿岸部を中心に農地が甚大な被害を受け、用排水施設の破壊、瓦礫などの異物流入や土壌流出の被害だけでなく、海水浸入による作物生産への影響(塩害)が強く懸念されました(写真1)。

あれは、日本で起き得る極めてまれな広域の海水浸入被害でした。津波によって海水の塩分が多量に農地へ流れ込み、一時的に土壌の塩分濃度が上がったのです。そのままでは農作物を育てられないので、真水を浸透させて地下に塩分を流し去る災害復旧事業による大規模な除塩作業が行われました。

水田では、真水を湛水した数日後に水位が下がるのを待って土壌の塩分濃度を測り、濃度がまだ高ければ真水を入れる作業を繰り返す手順を基本として、塩分濃度を作物生産に問題ない水準(基準値)まで下げていったのです。

災害復旧事業による除塩作業は主に2011年から3年かけて行われ、1年目は内陸の海水浸入地域を中心に、2年目と3年目は沿岸部の津波被害の大きかった地域を中心に実施されました。最終的に、3年間で復旧対象地域のほぼ99%で除塩が完了しました。

――除塩後の農地における塩分濃度の経時的な測定に、土壌センサが使われたのですね。

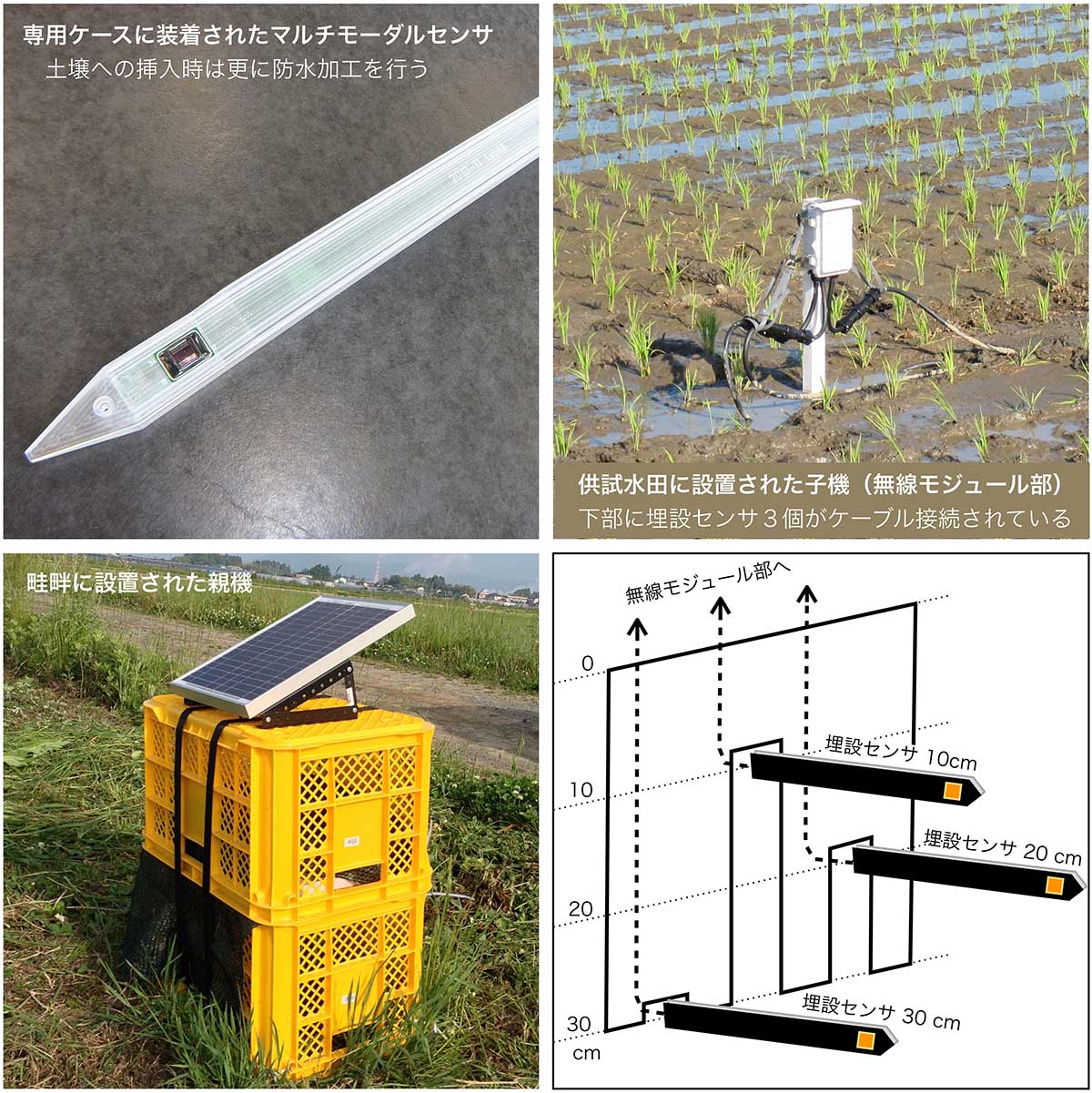

震災から2年後の2013年に東北大学と村田製作所が共同で行った「津波被災農地におけるマルチモーダルセンサの実証実験」において、宮城県の被災地3カ所の農家さんに、除塩作業が完了した水田の一部に土壌センサを刺してモニタリングさせて欲しいとお願いしました。田植え後の水田1枚の複数箇所で、10cm、20cm、30cmの深さにそれぞれ土壌センサを埋め込み、栽培期間を通して無線通信によってデータを集め続けるワイヤレス環境モニタリングシステムの実証実験を行いました。

実証試験に使用した土壌センサは、地温とEC(*1)値が同時にモニタリングできるマルチモーダルタイプ(*2)のもので、土に含まれる塩分が多いほど電気が流れやすくなることから、計測されたEC値を塩分濃度の指標として用い、その変化を継続的に観測しました。

*1 電気伝導度(Electrical Conductivity)のことで、電流の流れやすさを表わす。単位はS/m(ジーメンス毎メートル)。土壌水分の中に含まれるイオン濃度の変化により流れる電流も変化するため、塩分濃度の指標になる。

*2 複数のデータを同時に処理できる方式のこと。この実証実験では温度センサとECセンサの機能を持つマルチモーダルセンサが使用された。

――実証実験では、土壌センサを使ってどのように塩分濃度の変化を計測していたのか具体的に教えてください。

当初は土壌センサが30分ごとに測定した地温とEC値のデータは、水田脇に設置したワイヤレス環境モニタリングシステムの親機に無線通信で送られ、メモリーカードに蓄積されるという仕組みでした。私たちは2週間に1度、水田にメモリーカードを回収しに行き、PCにデータを取り込んで数値の変化を観測したのです。また、回収のタイミングでは、土壌センサを埋めた周辺にボーリングステッキを差し込んで採取した深さごとの土壌試料を用いて従来法による土壌EC値を測定し、土壌センサによるEC値との比較も同時に行いました(写真2)。

――この実証実験によって、どのようなセンサ活用の可能性が見いだせたのでしょうか。

ワイヤレス環境モニタリングシステムを用いた土壌センサによる計測では、データを多点同時かつ継続的に取得できます。それによって、塩分濃度の場所や深さごとの変化ばかりでなく、変動の環境要因を解析することも可能となります。例えば、雨が降った後や、稲刈りに備えて水田の水を抜いた時など、天候の変化や農作業の工程による影響などによる塩害リスクを精密に観測できるようになると思います。なお、実証実験に用いたいずれの水田でも、栽培期間中に問題となるような塩分濃度の上昇は認められなかったことは幸いでした。

――これからのスマート農業におけるセンシング技術の重要性について、どのようにお考えでしょうか。

2013年の実証実験で、30分ごとに継続的にデータが取得できたというのは、私にとって未体験の事でした。従来法による土壌EC値を測る方法は、採取した土壌試料の水懸濁液のEC値を測るというもので、試料採取の都度、現地に赴く必要がありました。計測頻度も1週間や1カ月ごとで、こうした30分ごとの継続的な計測はセンサがなければ不可能でしたし、言い換えれば、センサを活用すれば農業に関わるビッグデータを簡単に取れるようになるということです。このことは、これからのスマート農業にとって非常に重要だと思います。

一方で、土壌センサを使ったEC値の測り方は、実は私たちが農学の分野で塩分濃度を測る際に使っている土壌EC値の測り方とは少し異なるんです。通常、農学の分野では水と土を混ぜた水懸濁液のEC値(土壌EC値)を測って土の塩分濃度の目安にしているのですが、土壌センサのEC値は間隙水の塩分濃度と各種土壌特性の複雑な関数になっています。そのため、土壌EC値と土壌センサによって得られるEC値との関係は土壌の種類や水分状態の違いにより変化し得るので、両者の関係性の詳細な理解が課題だと思います。

――そうしたデータの関係性のギャップは、今後どのように埋められていくのでしょうか。

これからの研究では、過去に計測された土壌に関する膨大なデータと、新しくセンサによって計測されたデータを結び付ける研究が必要になってきます。2022年6月から2023年3月まで、「地表根イネ系統の塩害耐性の要因を分析する実証実験」が行われますが、そこでは東北大学と村田製作所の共同開発によって進化させた新たな土壌センサを使い、過去のデータと結び付ける新たなデータが蓄積されると聞いています。

――そうやって、一つひとつ課題を解決していくことが、農業分野でのDXやスマート農業の実現などにもつながっていくのですね。

土壌は急激な変化があるものではないので、土壌の分析にはそれほどリアルタイムなデータ収集が求められることは多くありません。その一方、収量(農作物の収穫量)にどのくらい差が出てくるのかという農作物の生育モデルの研究では、温度や水分状態、日射、風向き、さらには肥料の分量や内容など、さまざまなデータが必要です。昔から気温や地温、水分状態の平均値を一定期間ごとの平均値を用いて、収量予測モデルが構築されてきました。

土壌センサなどを用いた環境モニタリングシステムによる観測値の活用は、そのような研究に大きく貢献してくれるでしょう。さまざまなセンサの活用によって多くのデータがリアルタイムに得られるようになると、より精度の高い収量予測ができ、過去の生育モデルを補正するような方策も考えられるようになり、研究が進んでいくと思っています。

菅野均志(かんの・ひとし)

元東北大学大学院准教授。専門は土壌学「土壌と植物の相互作用の理解と火山灰の影響を受けた土壌の特性・生成の解明等」。1968年宮城県生まれ、東北大学農学部卒。大学院前期課程を中退後、同教務職員、助手、助教を経て、2017年4月より准教授(土壌立地学分野)。2022年3月末に大学を早期退職し、現在は家業の農業を見習中。著書に「Inorganic Constituents in Soil : Basics and Visuals(共著)」(Springer Singapore)、「土のひみつ-食料・環境・生命-(分担執筆)」(朝倉書店)、「最新農業技術 土壌施肥 vol.4 -東日本大震災の農地汚染に挑む-(分担執筆)」(農文協)、「新版 土をどう教えるか(分担執筆)」(古今書院)などがある。