コンデンサ(キャパシタ)

コンデンサガイド

最終更新日:2023/09/13

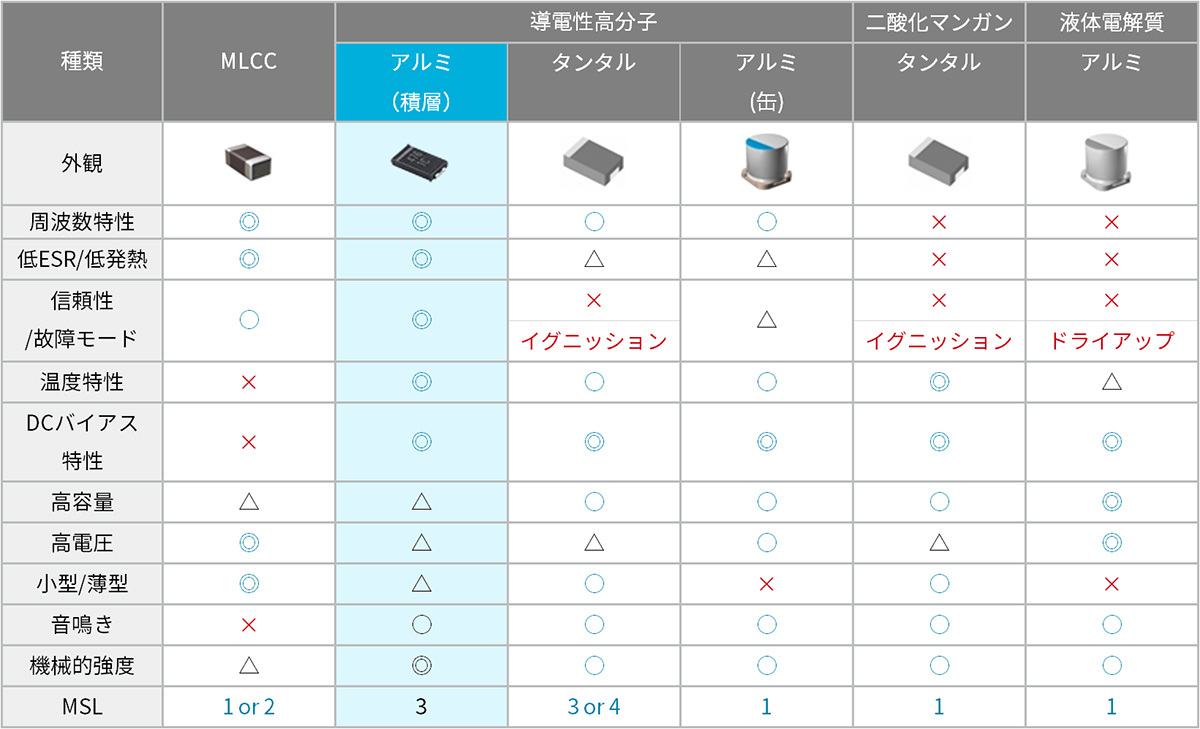

前編では高分子コンデンサについて、そして当社の導電性高分子アルミ電解コンデンサECASシリーズの概要について説明しました。今回は各コンデンサの特性についてデータを交えながら比較していきます。図1は各コンデンサの特性比較表です。従来ある液体電解質(電解液)を用いたアルミ電解コンデンサ(缶タイプ)や二酸化マンガンを用いたタンタル電解コンデンサは比較的安価ですが、「周波数特性」「温度特性」「寿命」「信頼性」の面から高分子コンデンサに劣ります。

当社の積層型の導電性高分子アルミ電解コンデンサECASシリーズは、他の導電性高分子タイプに比べて特に周波数特性が優れています。

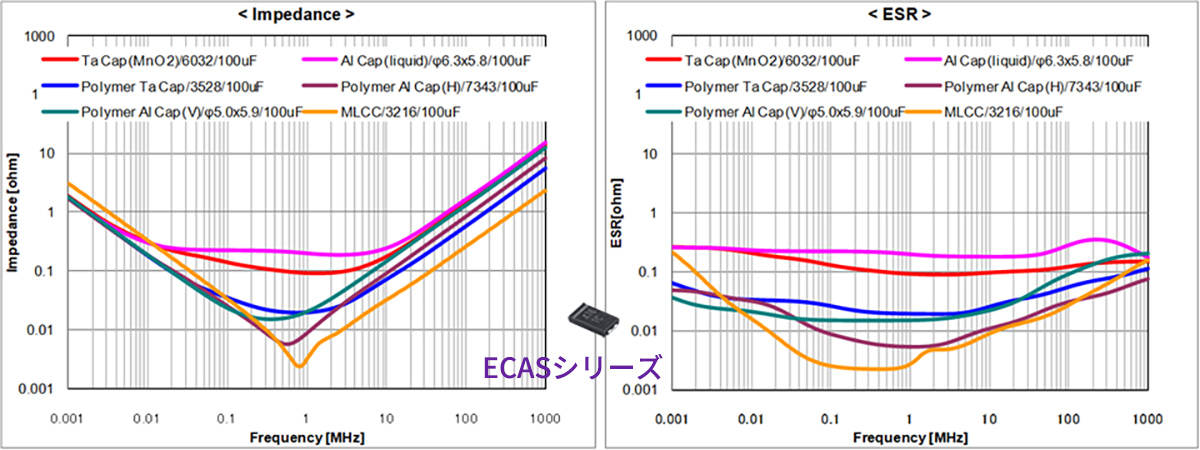

実際に図1に示している6タイプのコンデンサの特性比較をしていきます。評価アイテムは6.3V/100uFで統一しました。(掲載したデータは一例であり、参考値として捕らえてください)。図2はインピーダンスとESRの周波数特性の比較データです。一般的に、コンデンサのESRやインピーダンスが低いほど、実際の回路での平滑特性や過渡応答特性が良くなります。

ESR、インピーダンス共にMLCCが最も低く、その次に積層タイプの導電性高分子アルミ電解コンデンサ(ECASシリーズ)、その他導電性高分子コンデンサ、タンタル電解(二酸化マンガンタイプ)、アルミ電解(液体電解質タイプ)と続きます。MLCCは誘電体のチタン酸バリウムと電極が何層も積層されており、等価回路上は一層一層が並列に接続されているためESRを低くできます。ECASシリーズもMLCC程ではないですが、アルミ素子が何層か積層されているため、ESRを低くすることができています。その他のコンデンサは基本的にコンデンサ素子がひとつなのでESRが比較的高い傾向にあります。

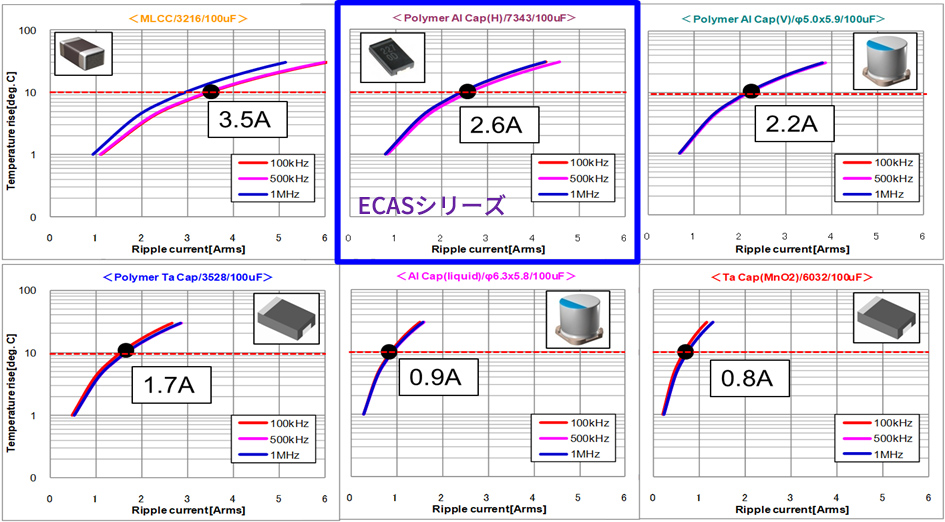

次に、図3にリップル電流によるコンデンサの発熱特性を示します。温度上昇が緩やかで安定しているほど、コンデンサとしての特性が優れています。発熱の度合いはESRやコンデンサの体積に起因しており、発熱しすぎると信頼性や寿命に影響を及ぼす場合があります。

たとえば、温度上昇を10℃としたとき、どのくらいの電流を流すことができるかを比較してみると、ESRが一番低いMLCCが最も多くのリップル電流を流すことができます。続いて積層タイプの導電性高分子アルミ電解コンデンサ(ECASシリーズ)、その他導電性高分子コンデンサ、アルミ電解コンデンサ(液体電解質タイプ)、タンタル電解コンデンサ(二酸化マンガンタイプ)と続きます。一般的にMLCCは発熱量が非常に小さいため、スペックとして保証される場合は少なく、導電性高分子コンデンサを含む電解コンデンサはその影響が無視できないためそれぞれ品種毎に規定されているのが一般的です。

MLCCのリップル電流に対しての考え方はこちらを参照してください。

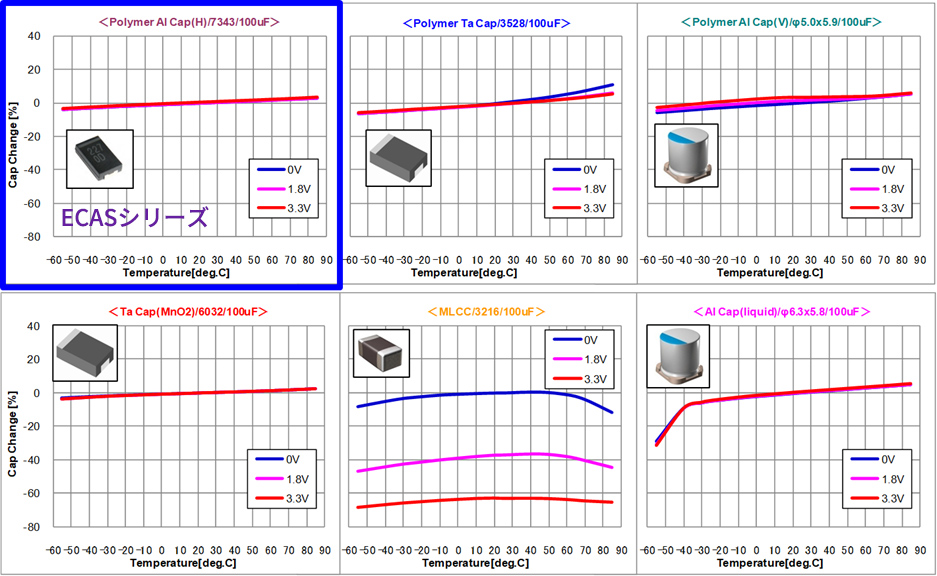

次に、図4に静電容量の温度特性を示します。全固体の導電性高分子コンデンサ、二酸化マンガンタイプのタンタル電解コンデンサは温度変化しても静電容量はさほど変化しませんが、一般アルミ電解コンデンサは液体電解質(電解液)を用いているため低温下での静電容量が出現しにくくなります。MLCCも使っている誘電体の種類によっては温度特性が異なり、静電容量の温度依存性があります。ECASシリーズは安定した温度特性を持つため、使用環境を気にせずにお使いいただけます(実際にお使いになる際は自己発熱分を含むコンデンサの表面温度を最高使用温度の105℃以下にしてください)。

MLCCの温度特性についてはこちらを参照してください。

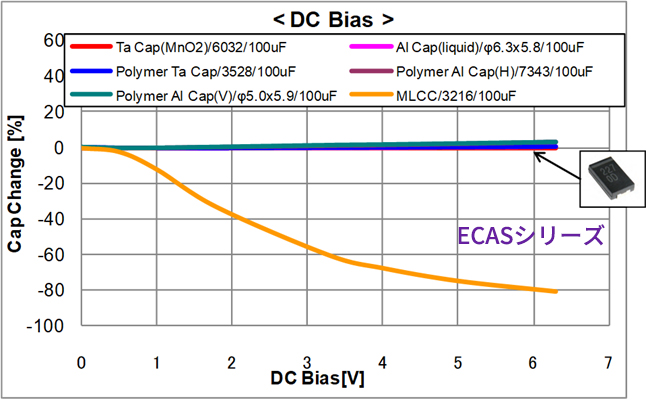

最後に、図5にDCバイアス特性の比較を示します。導電性高分子コンデンサを含む電解コンデンサは、印加電圧による誘電率変化がないため電圧印加しても容量変化しません。定格電圧を印加したとしても静電容量が変化しないのが電解コンデンサの利点です。MLCCは使っている誘電体の種類にもよりますが、特に高誘電率系の誘電体を使っている場合は直流電圧印加による構造の歪みが起こりやすく、静電容量のDCバイアス依存性が高い傾向にあります。ただし最近は静電容量が変化しにくいタイプのMLCCも開発されています。

MLCCの静電容量がDCバイアスの印加によって変化するメカニズム詳細についてはこちらを参照してください。

ここで紹介した特性比較はほんの一部ですが、各コンデンサにはそれぞれ得意分野と苦手分野があり、実際に回路設計する際はこれらの特性以外にもコストやサイズなど様々なファクターを考慮して最適なコンデンサを選定する必要があります。

単純にスペースに余裕があり大きな静電容量だけが必要な場合は一般アルミ電解コンデンサが向いていると言えますし、静電容量もESRも重視されている場合は導電性高分子コンデンサが向いていると言えます。サイズ的な制限がある場合はオールマイティーなMLCCがベストですし、異常電圧に強いコンデンサが必要な場合も耐電圧が高く逆電圧にも耐えられるMLCCが向いていると言えます。

ECASシリーズはESRが低く、静電容量が比較的大きく安定しているため、特にCPUやFPGAなどの負荷変動が激しい電源ラインの平滑や過渡応答特性改善に広く使われています。また、製品高さが缶タイプのアルミ電解コンデンサに比べて低いため薄型が要求される電子機器に適していますし、静電容量の温度特性が安定しているため屋外で使う電子機器にも適しています。

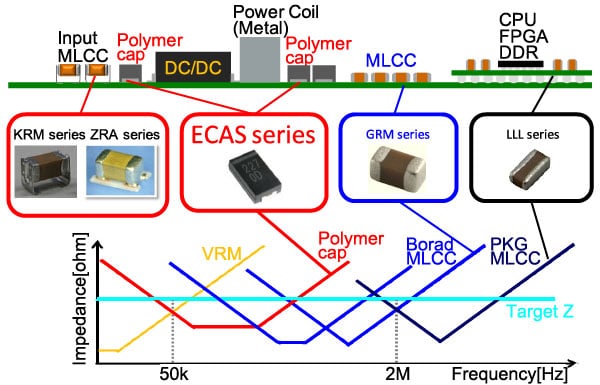

図6は一般的なマザーボードを横から見た概略図です。CPUやDC-DCコンバータなどの能動部品の周りにこの様に受動部品が配置されています。電子機器を正常に動作させるためには、基本的にターゲットのインピーダンスを満たす必要があります。そのために様々な種類のコンデンサを組み合わせて配置していきます。

村田製作所は豊富な種類のMLCC商品群に加えて、より低周波帯域までカバーできる導電性高分子アルミ電解コンデンサもラインアップに揃えています。パワーラインに必要な入出力用のコンデンサをワンストップで提供できる点も当社の強みです。これから電子機器を設計される際は、当社の導電性高分子アルミ電解コンデンサ(ECASシリーズ)をぜひご検討ください。

ECASシリーズのラインアップ詳細についてはこちらからどうぞ。

担当:株式会社村田製作所 化学デバイス商品部