コンデンサ(キャパシタ)

コンデンサガイド

コンデンサのESD(Electrostatic Discharge:静電気放電)耐性について解説します。

人体や機器に帯電した静電気がセットや電子部品に放電した場合、衝撃的な電磁エネルギーが加わるため、一定以上のESD耐力を有していなければなりません。

ESD耐性の試験方法としては、静電気の発生モデルにより、下記に示す①HBM、②MM、③CDMの3種類があります。

このうち、コンデンサのESD耐性の試験方法として一般的に多く用いられている①HBMについて解説します。

| ① | HBM (Human Body Model:人体モデル) | : | 人体から静電気が放電される場合を想定した試験 |

| ② | MM (Machine Model:マシンモデル) | : | 機械から静電気が放電される場合を想定した試験 |

| ③ | CDM (Charged Device Model:デバイス帯電モデル) | : | 帯電したデバイスから静電気が放電される場合を想定した試験 |

HBMのESD試験規格としては、AEC-Q200-002やIEC61000-4-2などがあり、HBMモデル定数は下表の通りで規格により異なります。

| 規格名 | 充電用コンデンサ Cd(pF) | 放電用抵抗 Rd (Ω) |

|---|---|---|

| AEC-Q200-002 | 150 | 2000 |

| IEC61000-4-2 | 150 | 330 |

AEC-Q200-002のHBMのESD試験回路と放電電流波形を図1と図2に示します。

| (i) | スイッチ2が開いた状態で、スイッチ1を閉じて、高圧電源を印加し、充電用コンデンサ(Cd)に電気を溜めます。 |

| (ii) | スイッチ1を開き、スイッチ2を閉じて、Cdに溜めた電気を試験対象コンデンサ(Cx)に印加し、試験を行います。 |

※Cx:試験対象コンデンサ Cd:充電用コンデンサ Rd:放電用抵抗 Rc:保護抵抗

AEC-Q200-002において、HBMのESD試験の流れを図3に示し、クラス分類を表1に示します。試験は図3の流れに従って実施し、耐電圧のランクを表1に従って分類します。

表1. HBMのESD試験の流れ

| 分類 | 最大耐電圧 |

|---|---|

| 1A | 500V(DC)未満 |

| 1B | 0.5kV(DC)以上 1kV(DC)未満 |

| 1C | 1kV(DC)以上 2kV(DC)未満 |

| 2 | 2kV(DC)以上 4kV(DC)未満 |

| 3 | 4kV(DC)以上 6kV(DC)未満 |

| 4 | 6kV(DC)以上 8kV(DC)未満 |

| 5A | 8kV(DC)以上 12kV(AD)未満 |

| 5B | 12kV(AD)以上 16kV(AD)未満 |

| 5C | 16kV(AD)以上 25kV(AD)未満 |

| 6 | 25kV(AD)以上 |

DC:Direct Contact Discharge AD:Air Discharge

試験対象コンデンサの静電容量は、コンデンサの両端に発生する電圧に影響します。

試験対象コンデンサの静電容量(Cx)と、両端に発生する電圧(Vx)には、以下の関係があります。

電源電圧(Vd)と、充電用コンデンサの静電容量(Cd)が一定の時、試験対象コンデンサの静電容量(Cx)が大きいほど、試験対象コンデンサの両端に発生する電圧(Vx)は小さくなります。

このため、一般的には試験対象コンデンサの静電容量が大きいほど、ESD耐性が高くなる傾向にあります。

実際には、誘電体の種類や厚みといった設計の違いにより耐電圧の限界性能が異なるため、必ずしも上述の傾向に一致するものではありません。

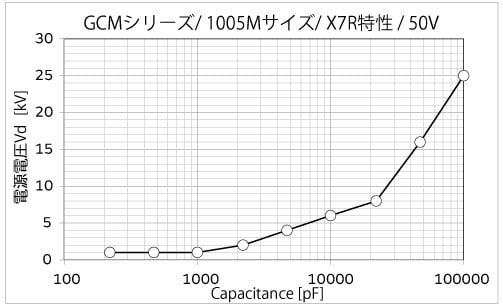

積層セラミックコンデンサ(GCMシリーズ)のESD耐性 参考データを示します。

| 対象製品 | GCMシリーズ / 1005Mサイズ / X7R特性 / 50V |

|---|---|

| 試験条件 | 充電用コンデンサ = 150pF 放電抵抗 = 2000Ω 印加回数 = 正負極性各5回 試料数 = 各10個 |

| 測定器 | ESD試験機(ノイズ研究所) ・本体 ... ESS-200AX ・放電ガン ... Model TC-815D |

| 試料の状態 | 表面リークを防ぐためにシリコン樹脂で覆う |

| 周囲環境 | 22±5℃、30~60%RH |

| 判定基準 | 絶縁抵抗 1MΩ |

記事の内容は、記事公開日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。