コンデンサ(キャパシタ)

コンデンサガイド

最終更新日:2023/12/1

こんにちは、みなさん。本コラムはコンデンサの基礎を解説する技術コラムです。

今回は、「セラミックコンデンサの温度特性とは?」についてご説明いたします。

セラミックコンデンサの温度特性は、使用温度により静電容量が変化し、その変化を温度係数や静電容量変化率で表したものです。

セラミックコンデンサは大きく二つの種類があり、その種類によって温度特性が異なります。

ジルコンサンカルシウム系の誘電体材料を使用しており、その静電容量は温度に対してほぼ直線的な変化を示します。

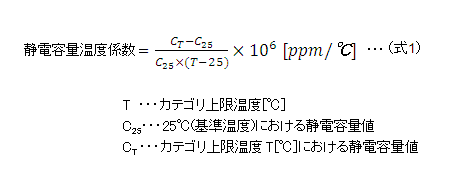

その温度に対する傾きを温度係数と呼び、値は1°C当たりの百万分の1の単位「ppm/°C」で表します。

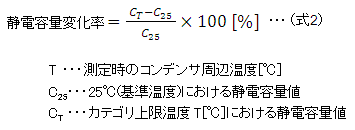

静電容量温度係数は、温度係数の基準温度※1における静電容量値C25と、カテゴリ上限温度※2における静電容量値CTから式1で定義します。

※1 EIA規格25°C、JIS規格20°Cとなっていますが、ここではディファクトスタンダードであるEIA規格の25°Cを基準とします。

※2 最高使用温度:設計上、コンデンサを連続的に使用出来る自己発熱20°CMAXを含む最高周囲温度

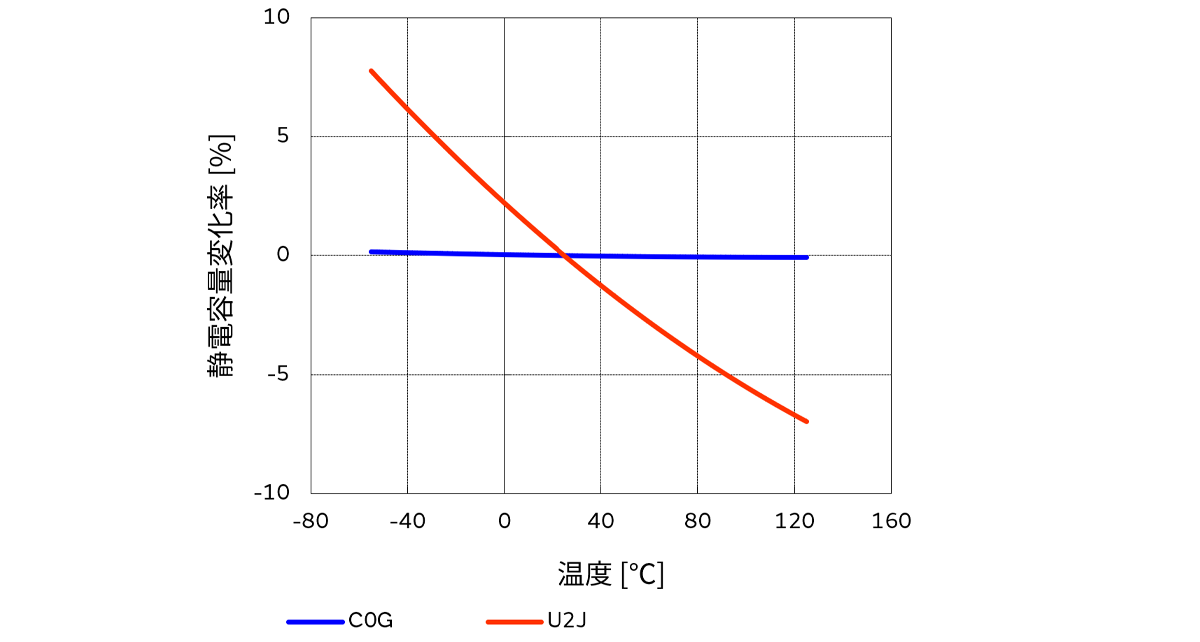

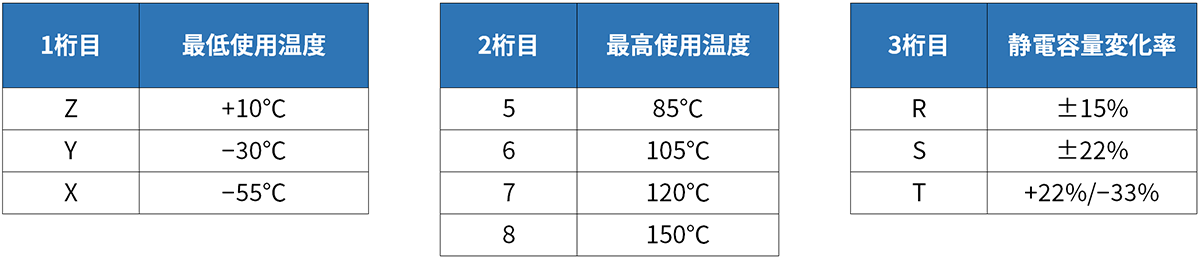

EIA規格では、0ppm/°C~−750ppm/°Cまでの範囲で数種類の静電容量温度係数が規定されています。

代表的な温度特性を以下に示します(図1参照)。

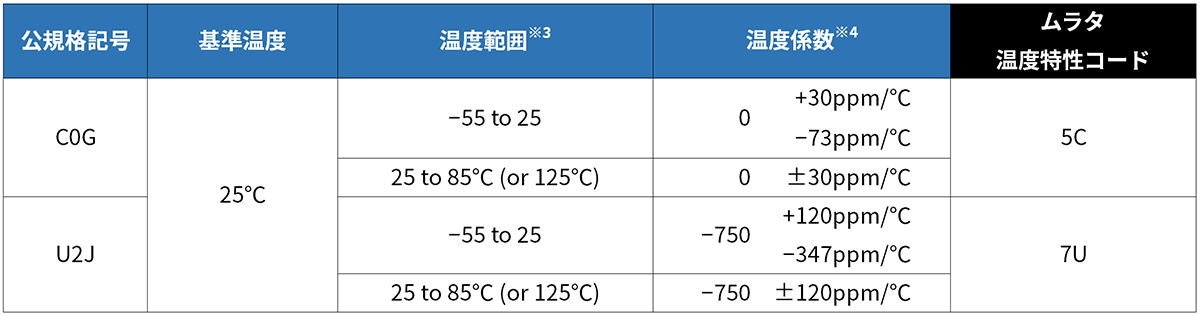

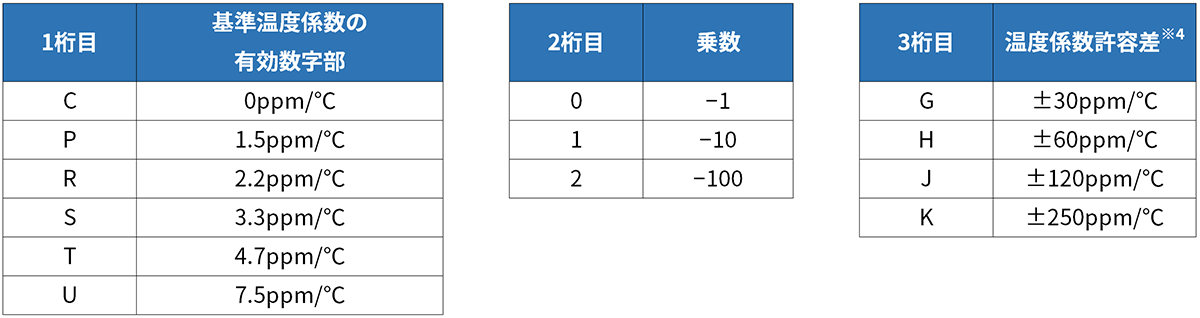

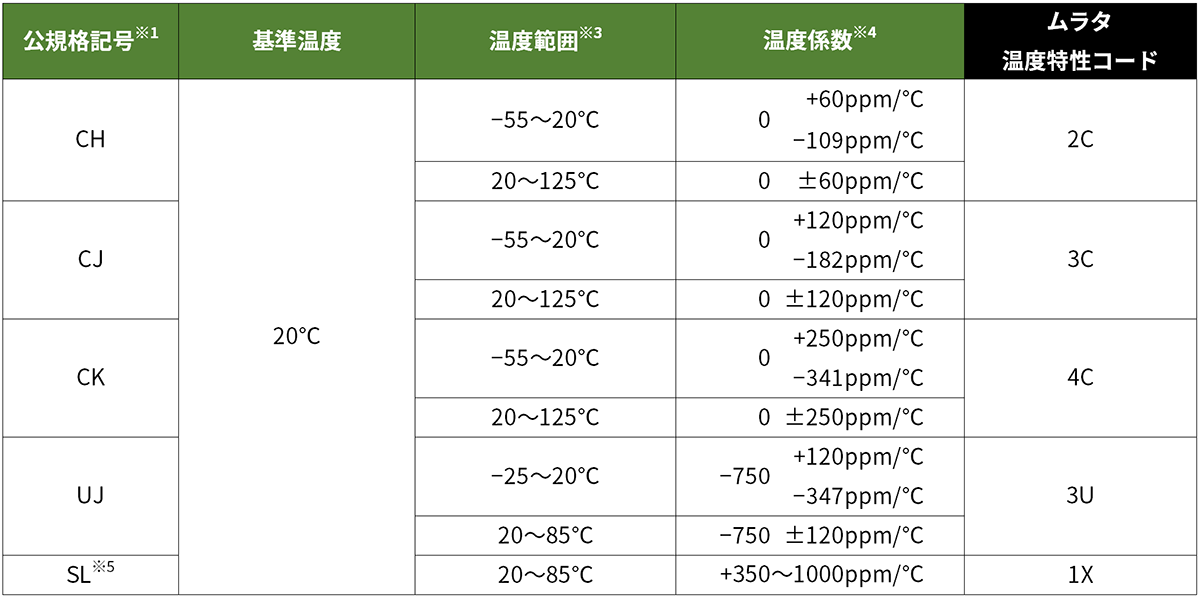

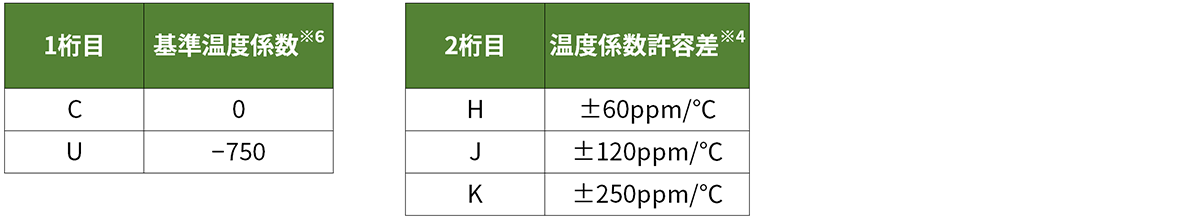

また、適用されているEIA及びJIS規格の抜粋を以下の表に示します。

※3 最新のJIS規格と異なるものもあります。

※4 基準温度〜カテゴリ上限温度の温度範囲における温度係数許容差です。基準温度以下の温度範囲における温度係数許容差はEIA規格に基づき算出しています。

※5 SLについては、SLの二文字で温度係数「+350~−1000ppm/°C」を示す公規格記号となっており、こちらの法則から除外されています。

※6 基準温度係数はEIAでは1桁目と2桁目に分けて表しますが、JISでは1桁で表します。

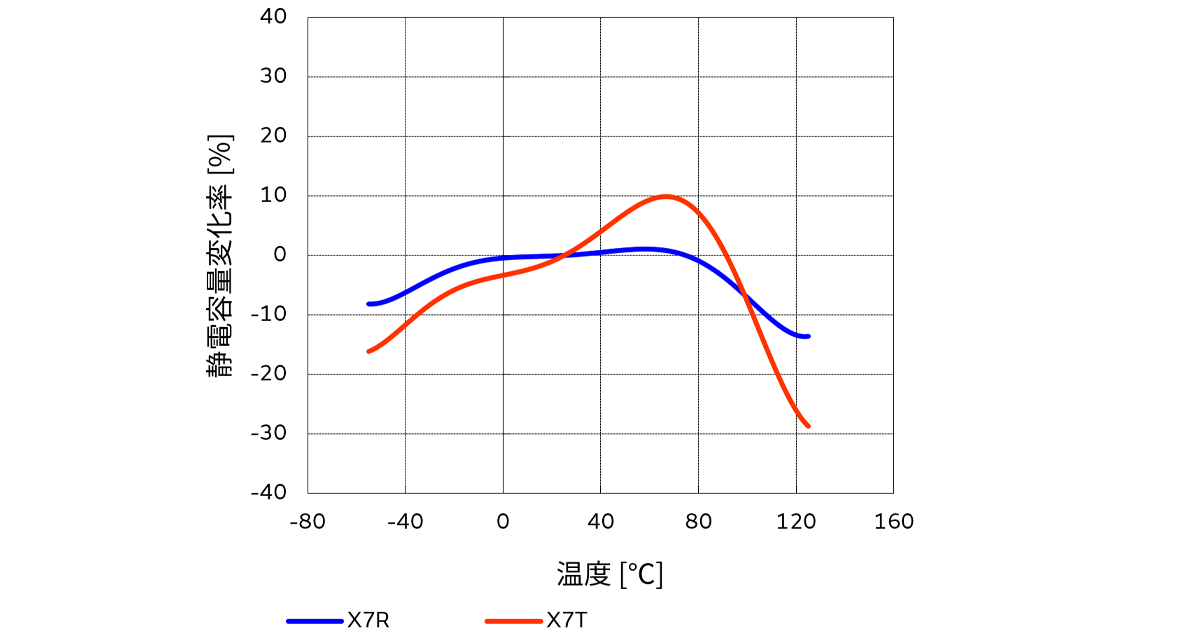

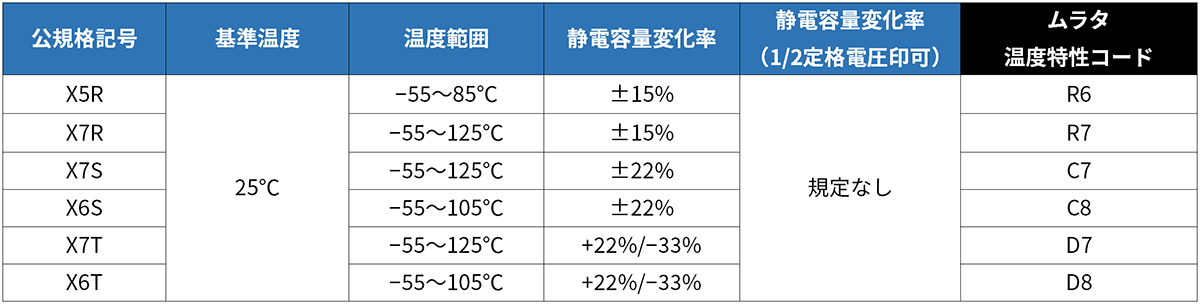

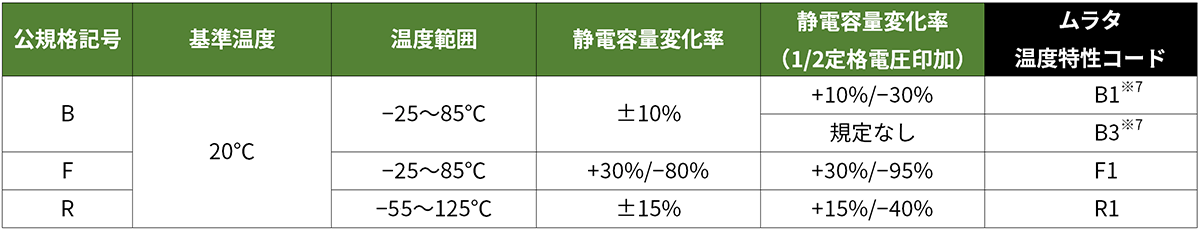

チタン酸バリウム系の誘電体材料を使用しており、その静電容量値は温度に対し不規則な変化をします。

そのため静電容量、温度特性の規格値は、基準温度(EIA規格の25°Cを基準とします)の静電容量C25に対して、適用される温度範囲での静電容量変化率の最大値及び最小値で規定します。(式2参照)

※7 JISが規定する温度特性の公規格記号“B”は、電圧印加時における静電容量変化率を個別に定めることが可能です。ムラタでは1/2×定格電圧印加時の静電容量変化率をB1:+10%/−30%以内、B3:規定なしと個別に定めています。

詳細FAQ「高誘電率系(X5R/X6S/X7R特性など)と温度補償用(COG/U2J特性など)の特徴や用途の違いは何でしょうか?」

記事の内容は記事公開日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。