DX×Murata:DXによって進化する製造業の未来

CPS構築から見る製造業のDX

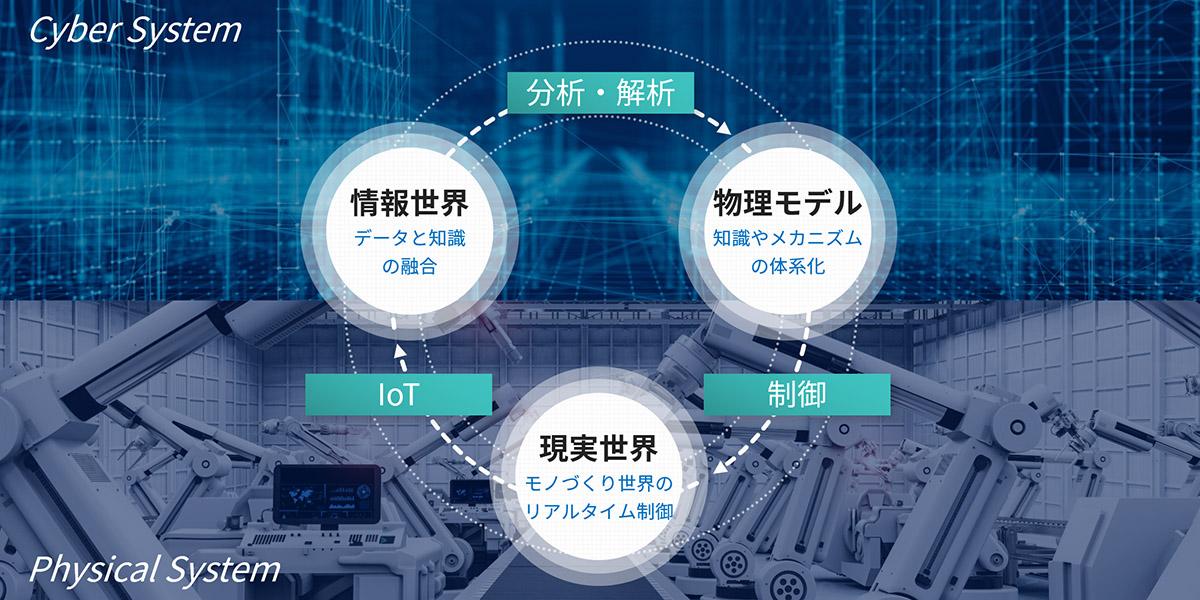

工場を起点としたデジタル化=スマートファクトリーという概念が浸透した今、製造業はより広範囲にわたるデジタル変革を実現するDXへとシフトし始めています。その一環としてムラタが取り組んでいるのが、現実世界(フィジカル空間)で収集/蓄積したデータをサイバー空間で共通化/高度分析するCPS(サイバーフィジカルシステム)の構築です。CPSの構築を担当し、モノづくり領域のDXを推進する後藤が、DXがもたらす製造業の未来について解説します。

DXを実現し、お客様のニーズに応える

――ムラタはこれまでスマートファクトリー化を進めてきましたが、DXの取り組みにいたった背景を教えてください。

後藤「これまではAIやIoT、ロボティクスなどを活用するスマートファクトリー化に取り組んできましたが、現在は変革や本質的な価値を意識したDXにシフトしています。ツールやシステムといった手段が先行してきた感がありましたが、目的に立ち返り、DXが提供する価値や業務の変革をあらためて意識しようという流れです。他社の動きも意識しながら、整理や見直しのフェーズに入っています」

――DXを通じてムラタが提供できる価値とはどのようなものですか?

後藤「これは各工場や事業の課題ごとに考えるべきことなので明確な定義はしていませんが、本質的にはお客様のニーズにどう応えるかだと考えています。お客様のニーズを最大限実現すると同時に、生産工程における無駄やロスをなくす。この2軸を価値として捉え、改善を進めようという機運が全社的に高まっています」

ムラタ独自のCPSを構築するために必要なこと

――そうした中で、実世界(フィジカル空間)で収集/蓄積したデータをサイバー空間で共通化/高度分析するCPSの特徴を教えてください。

後藤「まず、ムラタは現場を大切にしていて、かつ、現場力が最大の強みです。そうしたフィジカル空間における現場の方々の技術的な強みを、どのようにサイバー空間へ吸い上げ、広範囲化・高度化するか。それがムラタのCPSのベースとなるビジョンです」

――サイバー空間でできることが基準ではなく、フィジカル空間の強みをサイバー空間へ反映させるという発想ですね。

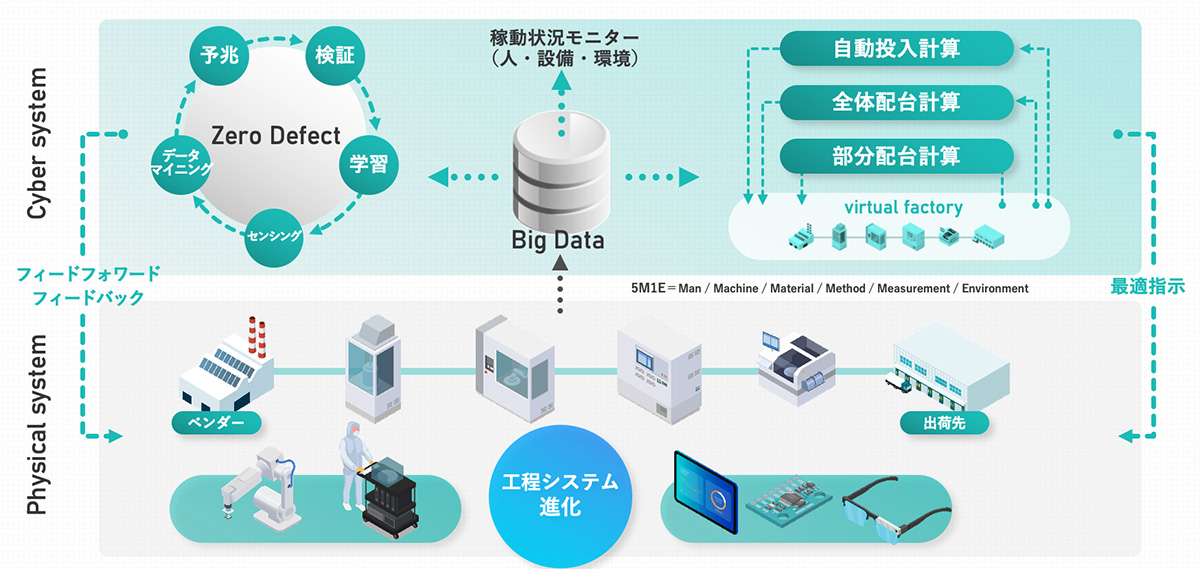

後藤「そのとおりです。当社の強みである、材料から生産プロセス・設備の開発製造までを社内で行い、付加価値を取り込む垂直統合の中で、いくつもの社内ナレッジが形成されていきます。特に熟練の技術者が現場で制御している製品品質のポイントをひもとき、サイバー空間でモデル化し、誰でも簡単に高い品質を提供できるようにする。ゆくゆくは、より川上のナレッジとつなげてモデルを広範囲化し、より強みを強化していく。このように、ムラタのモノづくりの強みがより活きるようなCPSを構築しています」

「機械やコンピュータが全部やってくれる」という考え方は誤り

――今後はどのような展開を予定していますか?

後藤「現在は工程ごとにDXを通じた改善を行っていますが、今後は工程間をつないでサイバー空間にバーチャルな生産ラインを再現し、材料や工程経歴の影響範囲をモデル化する試みにもチャレンジしていきます。これによって、不良の原因と結果の分析精度が高まるとともに、工程全体の視点で適正化できる可能性も生じます。また、製造現場で生成されるデータやモノづくりのモデルを、開発や設計の方に有効に活用してもらうこともできると考えています」

――これまでの取り組みで課題に感じたことはなんですか?

後藤「DXと聞くと、多くの人が『機械やコンピュータが全部やってくれるんだ』と思いがちですが、それは誤りです。実際は、これまで経験やカンコツに頼っていた部分を“人の手”でひもとき、データ化する作業なくしてDXは実現しません。そうした地道な作業が前提にあり、本質的なDXが進んでいくと考えています」

疑問を持ち、思考することからDXは始まる

――そうした課題を解決しながら、DXを推進していく意義についてどうお考えですか?

後藤「DXへの社会的関心度は非常に高く、ムラタとしてもお客様への価値提供を起点としたDXをスピーディに成し遂げることが重要です。同時に、将来的な日本の人口減少を考えると、現状維持ではお客様が求める数量を達成することが難しく、これまでのやり方を変える必要があります。変革のためにも、成長のためにも、ムラタの未来を考えるとDXは必ずやるべきことだと思います」

――最後に、これまでの取り組みで得た気づきを教えてください。

後藤「DXはムラタにとって絶対に必要である。そういう意識を持つと、周りとのコミュニケーションが変化し、自然と仲間も増えてくると思います。そうやって社員全員がDXへの参加意識を持つことが大切です。それから、繰り返しになりますが、DXは地道な作業であり、人の手でひもとく部分がたくさんあります。つまり、DXによって、人の手で発見し、考える業務が増えていく。『なんでだろう』と疑問を持ち、思考することからDXは始まると思います」