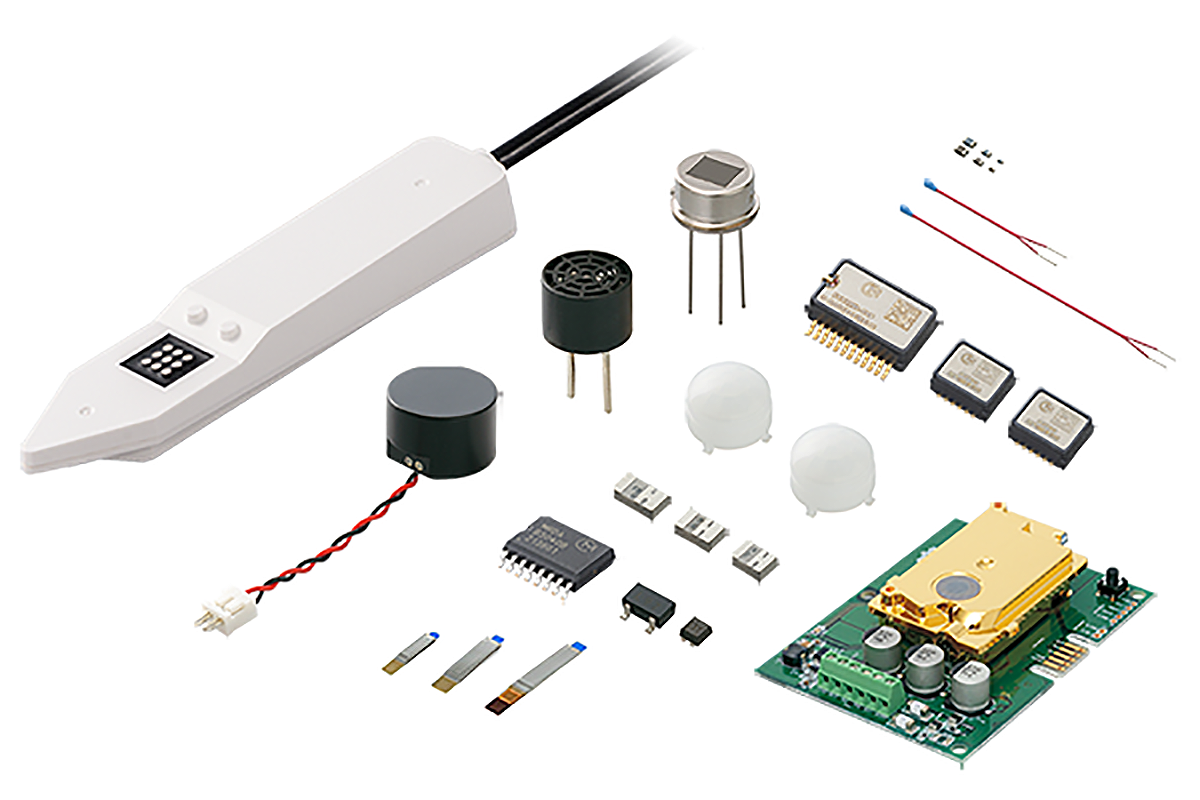

疲労ストレス計 MF100

この記事は「NewsPicks」に2022年12月8日に掲載された広告記事です。

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

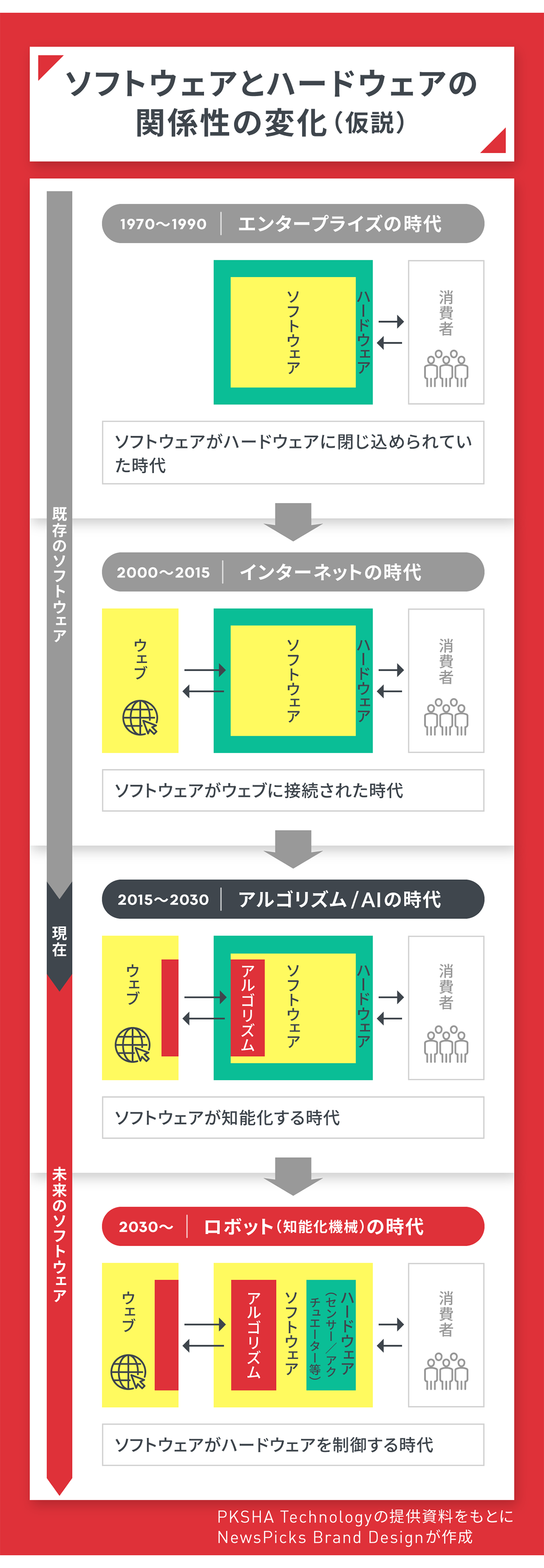

いま、ソフトウェアとハードウェアの融合が加速している。

自動運転や電動化などの先進技術開発を加速させるため、ソフトウェア技術への投資を強化する自動車業界。一方で、GAFAMをはじめとするソフトウェア企業は、ロボティクスやVRゴーグル、半導体などハードウェアの研究開発に積極投資している。

ビジネスの最先端が、ソフトとハードの融合に移り変わりつつあるなか、その先に新たなビジネスチャンスが眠ると語る2人がいる。

一人は、日本のAI研究をリードする東京大学の松尾研究室出身者であり、世界経済フォーラム(ダボス会議)の「ヤング・グローバル・リーダーズYGL2020」にも選出された、AIスタートアップPKSHA Technology 代表取締役上野山勝也氏。

新卒でボストン コンサルティング グループの東京/ソウルオフィスで主にネット業界/ソフトウェア業界の仕事に従事した後、米国でグリー・インターナショナルのシリコンバレーオフィス立ち上げに参画、ウェブプロダクトの大規模ログ解析業務に従事。松尾研究室で博士(機械学習)取得後、研究室助教に就任。並行して2012年、PKSHATechnology創業。内閣官房デジタル市場競争会議WG構成員、経済産業省AI原則の実践の在り方に関する検討会委員等に従事。2020年、世界経済フォーラム(ダボス会議)の「ヤング・グローバル・リーダーズYGL2020」の一人に選出。

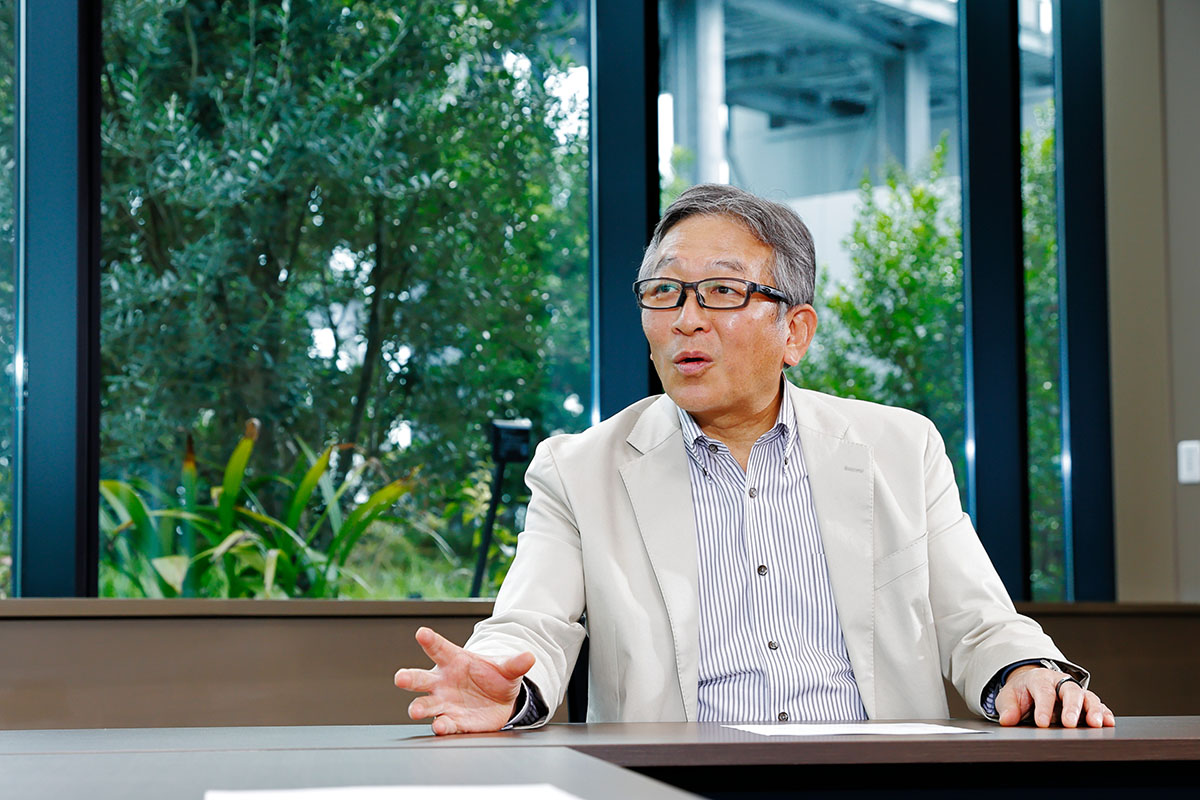

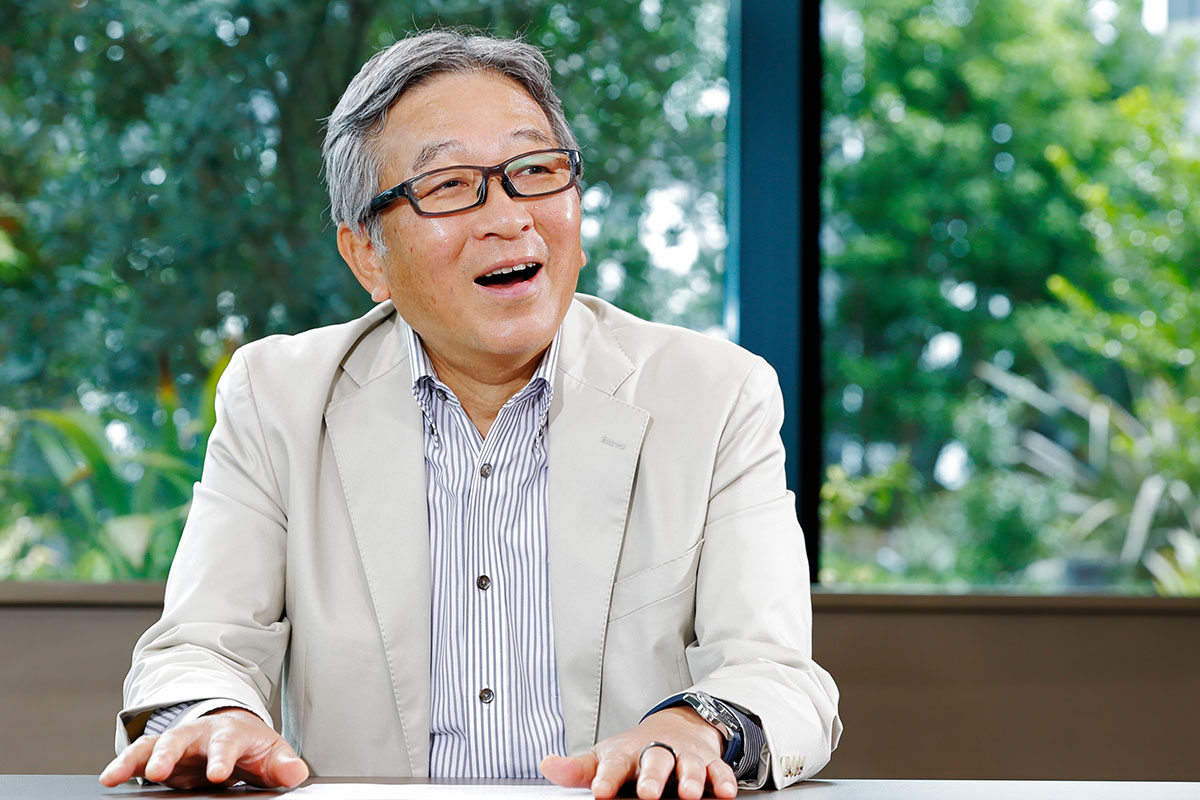

そしてもう一人は、研究者出身ながら、世界トップの電子部品メーカー村田製作所で国内外数多くのM&Aに関与し、現在はスタートアップとの共創プロジェクト「KUMIHIMO Tech Camp with Murata」をリードする同社 取締役 専務執行役員 岩坪 浩氏だ。

1985年京都大学工学部を卒業、同年4月株式会社村田製作所に入社。セラミック開発部で圧電材料の開発に従事、その後4年半のムラタヨーロッパ赴任を経験。1993年帰国後 技術管理部。1996年から半導体商品部で新規事業としてビジネス企画、SCM構築、拡売担当などを手掛ける。2005年本社企画部長就任。グループ全体の連結経営ならびに海外を含む外部との連携、M&Aを主導。2008年からセンサ事業部長としてムラタの特徴ある技術をベースに事業を推進。2011年に執行役員就任、営業本部長を経て、2015年7月より取締役常務執行役員として現職。2019年医療・ヘルスケア機器事業も管掌し、2020年より取締役専務執行役員。

ソフトウェア隆盛のいまだからこそ、ハードウェアの価値を見直す必要があるとも語る2人が、ソフトとハードの関係性や融合のカギを語り合った。

──ソフトウェアビジネスが注目されがちな昨今、なぜいまハードウェアの可能性に目を向ける必要性があるのでしょうか。

上野山 一言でいえば、「ソフトウェアのポテンシャルを最大化する」役割を担えるのが、センサーやアクチュエータをはじめとするハードウェアだからです。

ここ最近の日本では、DXといった表層的な言葉で、ソフトウェアが少し表面的に評価されてきた感覚があります。

当たり前かもしれませんが、ソフトウェアは現実空間のなかのデジタルに変換された情報しか扱うことができません。

ソフトウェアが現在扱える情報は、現実世界に流れている情報のほんのごくわずか。リアル空間に流れている情報の解像度と比較するとまだ大きなギャップがあります。

たとえば、Googleがすでにあらゆるデータを集めているという意見もありますが、Googleが知っているのは検索キーワードやWebの行動ログぐらい。私の健康状態や性格は友人家族の方が明らかに知っています。

つまり私たちが生きる現実世界とソフトウェア空間の隔たりはまだまだ大きい。言い換えれば、ソフトウェアはまだ進化の途中にあるのです。

そして次の進化の過程においては、現実世界との接続がより重要になり、そのカギとなるのが生活者とソフトウェアをつなぐハードウェア(センサーやアクチュエータ)です。

いまはスマホやPCがほとんどですが、未来はもっとハードが多様化しているはずです。

そのためソフトとハードの関係性を理解し、いかにしてその融合を実現できるかが、未来のビジネスの大きなテーマになると考えています。

岩坪 まさにそうですね。ハードウェアは、ソフトウェアの可能性を解放するための大きな武器になり得ます。

たとえばここ数年、データ分析領域のソフトウェアが好調ですが、ハードを活用することで、より良質なデータを集めることができるはずです。

1つのソースから得たデータよりも、複数のソースから収集したデータの方が信頼性は高い。それを叶えるのはハードであり、さらに具体的にいえばセンサーです。

センサーとは、音・光・温度・圧力などの物理的、化学的な現象を電気信号やデータに変換して出力するデバイスや装置のことで、現実世界のあらゆる情報を集めることが可能になります。

ハードウェアがソフトウェアのポテンシャルを最大化するというのは、まさにおっしゃる通りだと思います。

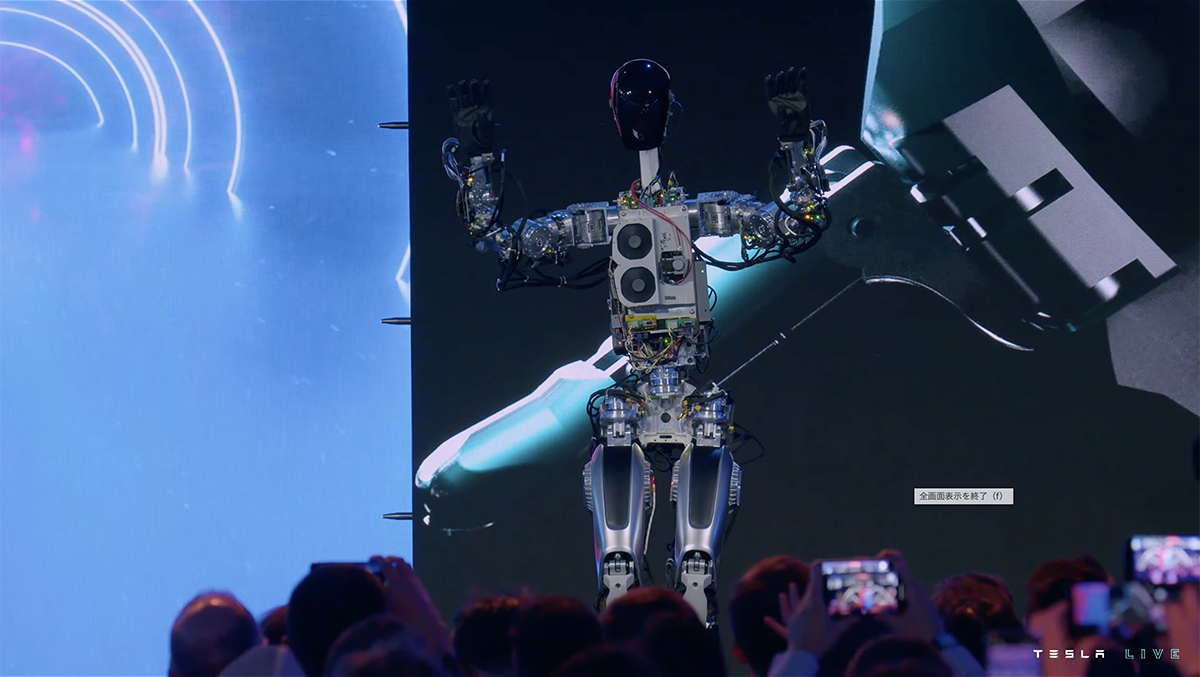

上野山 そうですね。ソフトとハードの融合のわかりやすい例としては、先日テスラが発表したヒューマノイド「オプティマス」が挙げられます。

テスラ自動車の運転支援機能を支えるセンサーと、ソフトウェア技術を活用したもので、まだプロトタイプですがまさにソフトとハードの融合です。

センサーから集めたデータの学習とアルゴリズム化を繰り返すことで、このような知能化機械が実現できています。

Link: Tesla YouTube

これは自動車というハードウェア、自動運転技術というソフトウェアを開発するテスラならではの強みを活かした展開です。

一方ソフトウェアを生業にする会社にとって、ハードへの投資は資金や開発期間、技術も大きく異なるため、手を出すのは非常に難しいでしょう。

岩坪 たしかにハードに手を出すと、最低でも3年〜5年、長いと10〜20年の時間が必要になります。

そのため資金調達の難易度も高いですし、ここ20年近く見ている中でも、スタートアップはハードから遠ざかっている感覚があります。

しかし、世界的にソフトウェアが盛り上がる中で、日本の強みはやはりハードにあるのではないでしょうか。

自動車をはじめとする製造業や半導体の製造装置、材料、私たちが扱うセンサーやエレクトロニクス領域の部品など、日本が培ってきた技術力がスタートアップの武器になり得るはずです。

だから私は、多くのスタートアップに両者の関係性やハードのポテンシャルをより知ってほしいと考えています。

上野山 たしかにソフトとハードの関係性まで考えると、ビジネス設計の考え方が大きく変わりますよね。

これまではすでにあるハードを前提に、ソフトウェア技術をいかに導入するかという考え方が一般的でした。

画像領域でいうと、過去は画像を高画質にキャプチャする役割を果たしているのは、高スペックなセンサーであることが多かった。

しかし昨今、画像補正のソフトウェア技術は急速に進化しています。そこでセンサーの感知能力を少し落とすことで、コストを下げ、ソフト側でアルゴリズムを補正するやり方が増えてきた。

こうした流れからも、今後はソフトとハードの両方を同時に設計することが増えていくのではないかと考えています。

岩坪 たしかに補正技術は十分高いので、解像度は低くてもハードのコストを下げて、ソフトウェアで制御するのもメーカーとしては1つの手です。

一方で、ソフトによる高い補正技術と同等のレベルにハードの性能も向上しているので、ハードに任せるという見方もありますね。高性能のハードを使用すれば、十分にソフトウェアの技術力を補うことが可能です。

いずれにせよ重要なのは、目的に合わせてソフトとハードの最適設計を考えることです。データの解像度をどこまで追求するかによって、両者の組み合わせも変わるはずです。

上野山 そこなんですよね。不必要に解像度の高い情報を集める必要はなく、目的を持ったツボを突いたデータ取得が重要です。

岩坪 不要なデータを集め過ぎてしまうと、処理も負荷がかかりますからね。

こうしたコストや処理能力などのバランスの最適設計も、両者の関係を理解できると考えやすくなるのではないでしょうか。

──今後両者の融合が進むと、どのような未来が見えてくるでしょうか。

上野山 そうですね。人が主観的に認識している世界をセンサーとAIで客観的に捉えられないか、妄想に近いですがそんなことを考えています。

たとえば、この部屋にいる一人ひとりが、同じ話を聞いているはずなのに、感じ方や受け取り方は異なりますよね。

それはつまり、目や耳から同じ情報が入っているのに、脳内では異なる情報処理が行われ、脳の奥には異なる情報が届いているということです。

そう考えると、現代のデジタルデバイスが脳に及ぼす影響はとても大きいと思います。

仮にいまの若い世代の人が、スマホを毎日5時間見ていたとします。それはある意味偏った情報が流れているゴーグルを5時間かけているとも捉えることができますよね。

それが脳に、世界の見え方に影響してくる。だから私たちの世代とデジタルネイティブな10代とでは、物の見方や価値観が異なってしまうのです。

こうした認識の違いに関する研究に興味があるのですが、それには分野横断での技術理解が必要です。今の学校の科目でいうと、情報(ソフトウエア)、物理化学(ハードウエア)、生物(人間の神経回路) の融合理解のようなイメージでしょうか。

岩坪 面白い。

個人の認識の違いをデータ化するにも、簡単に脳波を読み取ることができるハードが必要になりそうですね。

上野山 なるほど。たしかにここでもハードが必要になりそうですね。

ちなみにここ最近考えていたことがあるのですが、体内のホルモンバランスのセンシングはまだ難しいのでしょうか。

一時期、自分の幸福を最大化するにはどうしたら良いのか悩んでいた時期がありました。それでオキシトシンやセロトニンなど、いわゆる幸せホルモンと呼ばれるものを、リアルタイムに見える化できないかと考えたことがあって。

調べた結果、血液を見ないとわからないみたいですが、それをセンサーで測ることはできないのでしょうか。

岩坪 現状では、ホルモンそのものを測ることは難しいと思います。

でもたとえば、毛細血管を光で見て、ある程度の誤差の範囲内でしたら数値を出すことはできるかもしれません。

村田製作所の「疲労ストレス計」という製品があるのですが、これは心拍変動で「疲労」や「ストレス」と関連する自律神経の状態を測っています。

計測した結果に対して、実際に採血してホルモンを測定・解析したものも参照し、アルゴリズムで疲労度の数値を出しています。

上野山 面白いですね。ハードの可能性を解放するのも、同時にソフトウェアであると。

岩坪 そうなんです。採血データを測定し、機械学習でよりハードの可能性を最大化する。だから私たちもハードだけではなく、ソフトウェアにも投資をしているわけです。

──ソフトとハードの融合を加速するカギとは?

岩坪 ハードとソフトの世界の人がつながることで、お互いを知り、学び合える交換留学ができるような場が必要だと考えています。

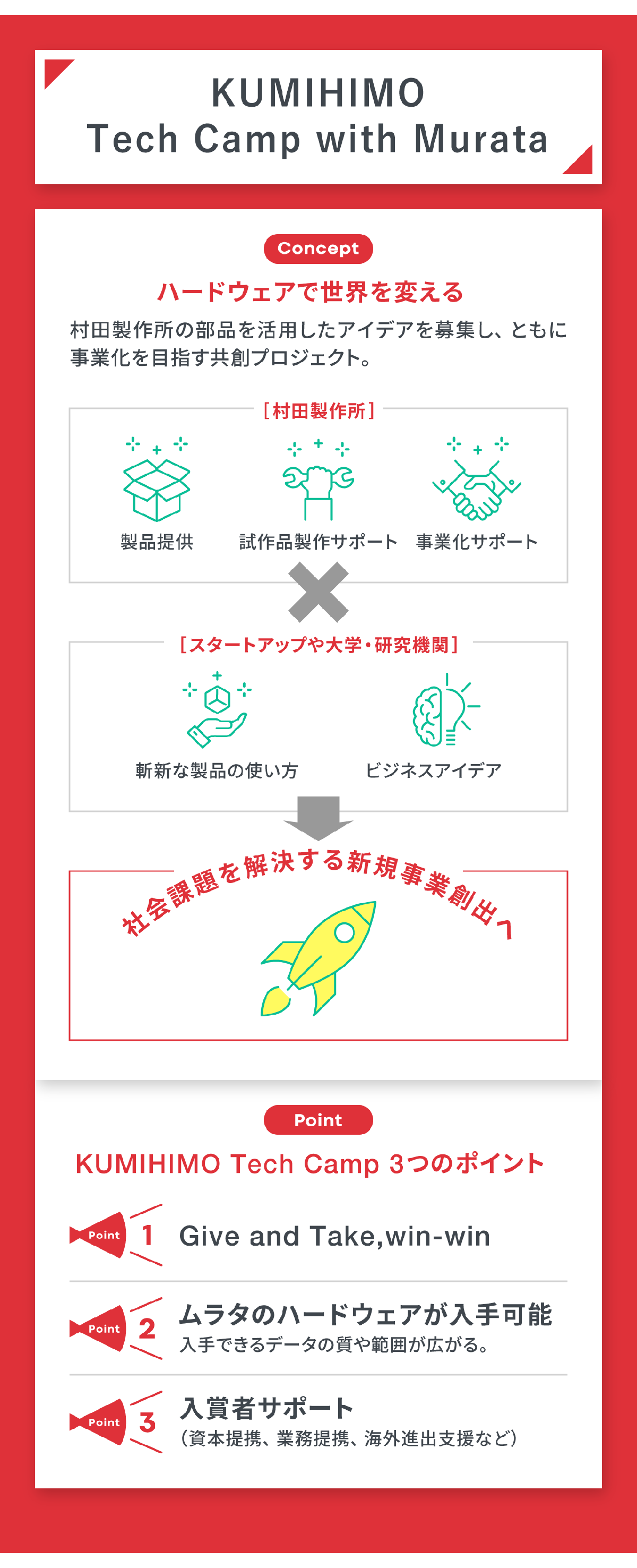

たとえば今年、私たちは村田製作所のハードを提供する共創プロジェクト「KUMIHIMO Tech Camp with Murata」を始動しました。

具体的には、村田製作所の製品の斬新な使い方やビジネスアイデアを募集し、当社の製品提供やサポートを通じて、社会課題に応える新規事業の創出を目指すプロジェクトになります。

両者の融合を私たちが支援すると同時に、ハードを武器に日本から世界を変えるビジネスを生み出したいと考えています。

村田製作所の製品は、本来提供するのに与信審査などから始める必要があり、お客様から製品を手に入れたくても入手できないという声を多数いただいておりました。このプロジェクトを機に、小ロットから当社の製品を入手・使用していただくことが可能になります。

また必要であれば各種関連企業の紹介や、当社が持つ国内外の販売網の提供なども可能です。ハードの種類や機能があまり多くの人に知られていないなかで、まずはとにかく村田製作所の製品に触れていただきたいと考えています。

本プロジェクトをきっかけに「このセンサーがあれば、諦めていたあのデータも取れるのではないか」、そんな声が聞けると嬉しいですね。

上野山 ソフトとハード、お互いの領域を完全に理解するのは難しいですが、双発で物をつくるからこそ得られるインスピレーションがありそうですね。

恐らくソフトウェア企業の多くは、「ハードを使う、つくる」という発想がそもそもないのだと思います。

ハードの技術と組み合わせて自分のビジネスを拡張できないか?という問いを探索すること自体が、まだ世界的にも進んでいない感覚があります。

だからこのプロジェクトを機に、新しい価値が生まれる可能性は大いにあると思っていますので、その探索自体を楽しめる方に来てもらえると面白いことが起きそうですね。

岩坪 おっしゃる通りですね。実はこのプロジェクトが始動するきっかけの1つに、ある有名コンサルタントの方のセミナーがあります。

そこでは「これからはソフトウェアの時代。ハードはもう無料で配られる時代だ」とお話しされていました。前半は賛成です。ソフトウェア技術は間違いなく重要ですから。

しかしハードの世界の人間からすると、ソフトウェアの可能性を大きく左右するのがハードであることを社会から理解されていないと感じたんですね。一方で、ハードの世界にいる私たちも、ソフトウェアに対する理解は十分ではありません。

そこで、ソフトとハードの境界線を溶かせるような場をつくれないかと考え、プロジェクトを始動しました。ソフトとハードの融合に貢献し、ここから世界に羽ばたくスタートアップやビジネスが生まれるような場にしていきたい。

日本を起点にビジネスをするのであれば、技術力のアドバンテージがあるハードを使わないのはもったいない、私はそう考えています。

ただハードに触れる、知るきっかけがない。そこでこのプロジェクトを、ハードやビジネスの新たな可能性を探求するきっかけにしてほしい。

ハードの可能性に少しでも興味を持たれた方や、プロジェクトの思いに共感された方には、私たちの挑戦を応援していただけると嬉しく思います。

執筆:シンドウサクラ

撮影:竹井俊晴

デザイン:Seisakujo

編集:君和田郁弥