LQP03HQシリーズ

ノイズ対策技術 / 事例紹介(民生)

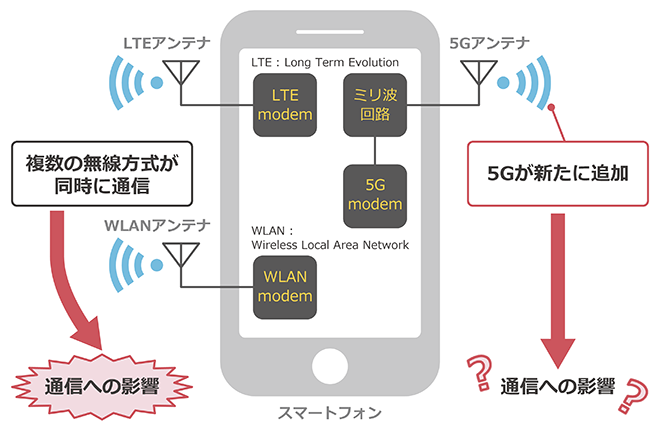

5Gの通信サービスが一部で開始され、次世代通信として期待されています。一方、LTEやWi-Fiなど既存の通信と同居することにより、よりノイズ問題が複雑になることが予測されます。まだ5G機器が十分に出回っていない中、5G通信におけるノイズ環境を調査し、必要なノイズ対策について考察を行いました。

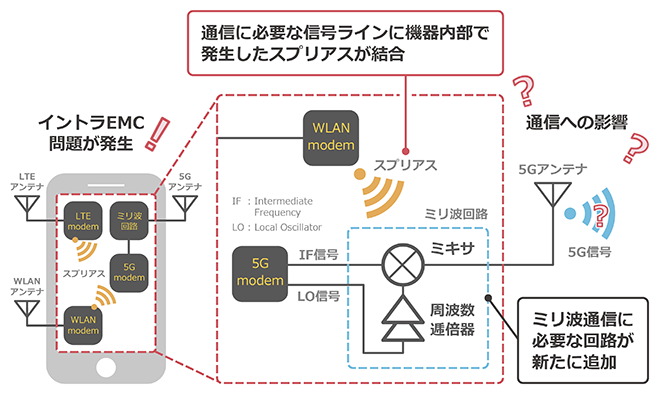

5Gの通信環境は、単独で使われることは少なく、既存の通信環境に追加されるケースが想定されます。この場合、既存の無線通信により機器内部で発生するスプリアスが5Gの無線回路に結合し、通信障害が発生することが考えられます。

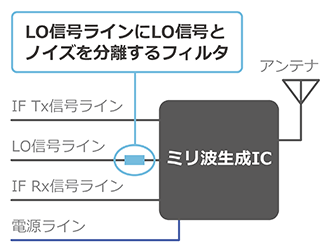

ようやく実機が出回り始めた状況ですが、実機を用いた評価には時間を必要とするため、5G通信回路に図のようなミリ波回路が追加されることを想定し、その回路に搭載される周波数逓倍器とミキサの評価基板を用いて動作に必要な信号ラインに外来ノイズが結合した際の影響を評価しました。なお、ここではスプリアスとは自身の通信信号以外の余計な信号と定義し、他の通信の通信信号や高次高調波を含む信号としています。

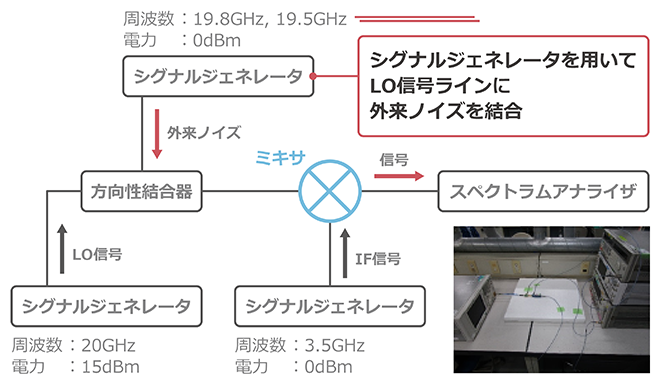

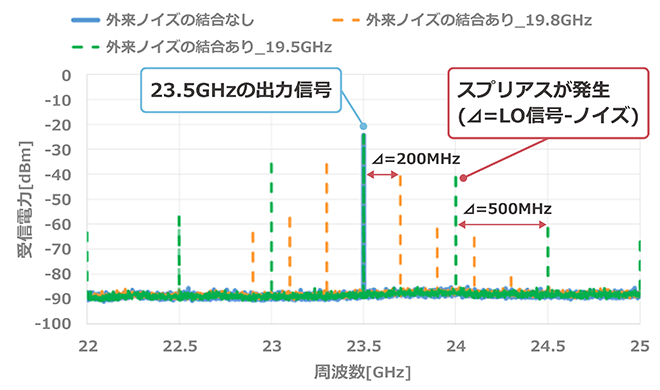

ミリ波回路に外来ノイズが結合した際の状況を確認するために以下の図のような評価系で評価しました。LO信号とIF信号をミキサで結合している基板のLO側に方向性結合器で外来ノイズを結合させています。LO信号ラインには周波数20GHz/電力15dBm、IF信号ラインには周波数3.5GHz/電力0dBmを入力し、外来ノイズはLO信号周波数に近い19.8GHzと19.5GHzを電力0dBmで入力しました。

一方、19.5GHzと19.8GHzの外来ノイズが結合した場合、本来ミキサから出力される23.5GHzだけでなく、LO信号周波数とノイズ周波数の差分のスプリアスが発生したことが確認されました。

同様に、周波数逓倍器でもスプリアスが発生することが確認されています。

※このスプリアスが実際に通信に影響を与えるかどうかを評価するために、Keysight社の通信シミュレータSystemVue®で確認しました。

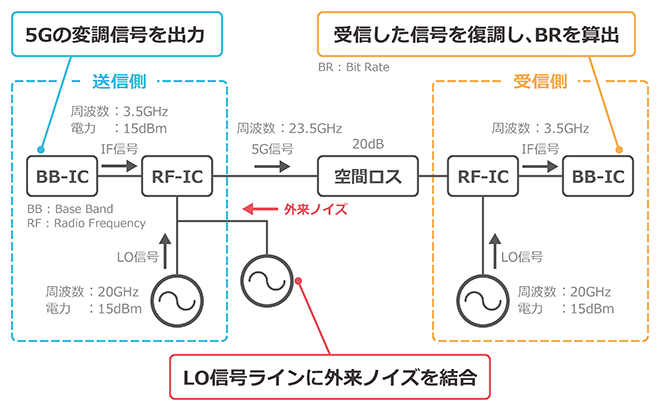

SystemVue®によるシミュレーションは実際のモデルを簡略化して、以下のようにしました。

送信側のBB-ICから5Gの通信方式に合わせた変調信号を出力し、送信側のRF-ICにおいてLO信号と合成することでミリ波周波数までアップコンバートし、5Gの通信信号を出力します。

送信された信号を受信側のRF-ICでLO信号と合成してダウンコンバートし、BB-ICにおいて信号復調を行い、BR(Bit Rate)を算出しました。

この評価系のLO信号ラインに外来ノイズを結合させ、影響を評価しました。

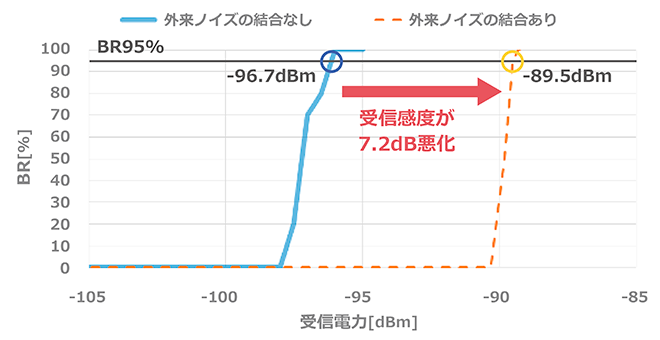

ノイズを結合した前後の受信感度を比較した結果、ノイズ結合前の受信感度が-96.7dBm、ノイズ結合後の受信感度が-89.5dBmとなり、7.2dB悪化していることがわかりました。

ここでは、BRが95%となる受信電力を受信感度と定義しています。これにより、ミキサや周波数逓倍器において、ノイズがLO信号ラインに結合すると通信に影響があることがわかりました。

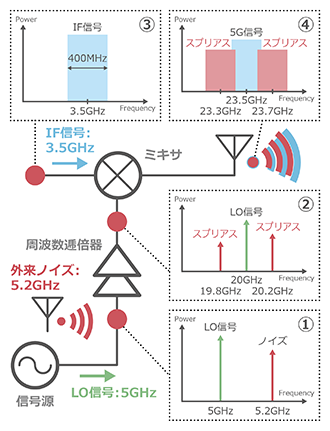

ノイズによる障害が発生したメカニズムをまとめました。LO信号ラインに結合したノイズが周波数逓倍器に入力され、スプリアスが発生します。このスプリアスがミキサでIF信号と合成され、5G信号と周波数帯が重なります。これにより、誤った信号がアンテナから送信され、受信側で通信エラーが発生します。

このため、ノイズ障害を防ぐにはLO信号ラインにノイズが入らない対策が必要となります。

■ノイズ障害の発生メカニズム

【結果】

誤った信号をアンテナが送信し、受信側で通信エラーが発生する。

これまでの調査によりLO信号ラインへのノイズの流入を防ぐことが対策につながることがわかりました。

具体的には、ミリ波を生成するICのLO信号入力ラインにノイズの周波数帯を除去するフィルタを設置することになります。フィルタはインダクタやコンデンサを組み合わせて構成しますが、これらの素子は対象となるノイズ周波数に応じて設定する必要があります。

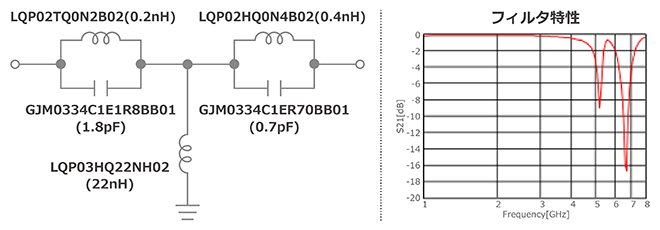

LO信号周波数が5GHz、ノイズが5.2GHz帯WLANの信号の流入だった場合

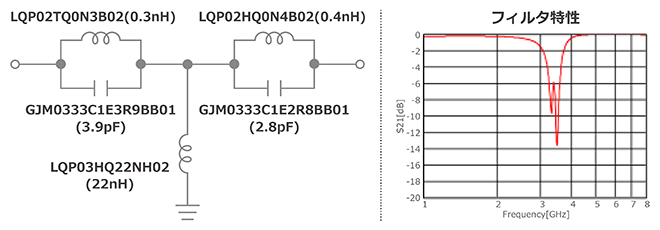

LO信号周波数が3.1GHz、ノイズが3.3GHzSub-6の流入だった場合

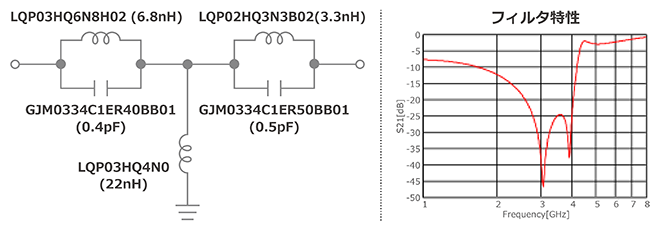

LO信号周波数が4.4GHz、ノイズが4.2GHzSub-6の流入だった場合

5G無線回路においては、LO信号ラインに高周波信号が流入することにより、周波数逓倍器やミキサでスプリアスが発生し、信号の品位が低下して通信エラーにつながることが想定されます。

この対策のためには、LO信号ラインにノイズが流入するのを防止するフィルタを設置することが必要です。このフィルタは、LO信号周波数とノイズ周波数を考慮して、適切な定数を選択する必要があります。