LPWA製品

イノシシやシカ、アライグマといった野生の獣が畑を荒らし、農作物にダメージを与える鳥獣被害。農林水産省の「全国の野生鳥獣による農作物被害状況について」によると、日本国内における野生鳥獣による農作物被害は年間約158億円(令和元年度)にのぼり、ここ数年、高水準となっています。鳥獣被害は農業従事者の労働意欲減退にもつながるため、数字に表れる以上に深刻な影響が懸念されています。

鳥獣被害の対策として、被害が深刻な山間部では捕獲用のわなが仕掛けられてきました。通常は地元の猟師が毎朝、わなが仕掛けてある複数の現場に出向き、害獣の捕獲状況を目で確認する作業を行っています。しかし、近年は猟師の高齢化が進み、こうした害獣捕獲の肉体的な負担が大きくなっていることが問題視されています。

こうした課題を受け、注目を集めているのがIoTの活用です。最近ではさまざまなIT企業やIoT関連のスタートアップ企業などによって、IoTを駆使した「鳥獣被害対策わな遠隔監視システム」が開発され、一部の自治体などで実証あるいは実用化されています。

このシステムは、害獣がわなにかかるとセンサが捕獲状況を検知し、GPSとLPWA(Low Power Wide Area)通信などを活用して、遠方にいる管理者に捕獲情報を知らせる仕組みです。エリア内のすべてのわなの状態を地図上にプロット表示することができ、登録メールアドレスなどにわなの状態を通知します。これにより、猟師は広範囲に仕掛けられた数多くのわなの内、実際に害獣が捕獲された場所に直行できるようになり、鳥獣被害対策の効率的な実施が可能となります。

こうした害獣による農作物被害の深刻化は日本に限ったことではありません。日本を除く東アジアのいくつかの国々では、野生動物の乱獲の歴史を経て狩猟が禁じられていましたが、その結果、特定の動物の個体数が過多になっているケースがあります。

たとえば、台湾の国立公園では、二ホンシカによる採食被害が深刻化しているという報告があります。また、狩猟による野生動物の個体数管理で先行しているとされる欧州でも、近年、ドイツやオーストリアにおいて、ハンターの数に対してイノシシやノロジカの個体数が大きく増加しているという報告があります。これらは、地球温暖化によって、厳冬期に死亡する個体数が減少している影響も考えられます。将来、IoT技術を応用して野生動物の個体数管理や生息地を最適化する仕組みが構築できれば、人と野生動物が共生する明るい社会が築けるかもしれません。

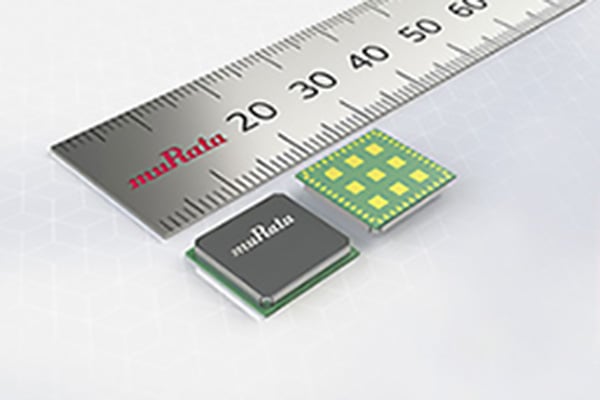

業務用の端末を活用した獣害被害対策用のわな監視システムは、以前から被害が深刻な地域では導入されてきました。しかし、通常のわな監視端末は通信料金が高く、バッテリー寿命などの問題も抱えていました。これらの課題の解決に向け、IoT技術の活用が進んでいます。小型・低消費電力のセンサと、通信料金が安く、超低消費電力のLPWA通信技術などの組み合わせによって、効率のよい鳥獣わな監視システムの構築が普及し始めています。

さらに、鳥獣わな監視システムで得たクラウドデータを分析することで、害獣が捕獲されやすい場所や時間帯などを割り出すことも期待されています。また、農作物被害が深刻なエリアは、電波が届かない、商用電源の利用が困難などの課題も多いため、無線中継器による不感地帯対策や、太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用したシステム構築などの実証も進められています。

このように、農業はもちろん、漁業などの第1次産業は、IoTの活用拡大を通じた産業イノベーションが見込まれる有望分野のひとつです。今後もIoT技術を通じたスマート化促進が期待されます。

ちなみに、捕獲したイノシシやシカなどの肉は、かつては廃棄するケースも多かったようですが、近年はジビエ料理ブームを受け、地元のレストランなどに提供されるケースも多くなっています。一方で、ジビエ料理は捕獲後、極力短時間で後処理をしないと肉の味が落ちてしまうとされています。鳥獣わな監視システムの遠隔監視によって、動物の捕獲後、すぐに現場に向かうことができれば、処理作業までの時間を大幅に短縮できる上、あらかじめ十分な準備をした上でわなの設置現場に向かうことができるようになります。IoTの活用は、安全でおいしいジビエ料理を安定的に提供することにもひと役買っているのです。

鳥獣被害対策とジビエを組み合わせた取り組みは、北海道から九州まで、全国各地で広がっています。自治体によっては、ジビエの加工品を特産品として売り出すなど、地域振興の一環としての取り組みなども進められています。