医療とテクノロジーの未来

第2回 医療の裾野を広げるIoT

AIやIoTなどのデジタルヘルスを軸に、2030年に向けた医療の未来を全5回にわたって解説する本企画。そもそも「医療」とは、時代の変化と共に求められていることや医療提供の形が大きく変化しています。第2回では、“患者自身による医療”である「セルフケア」を促すIoTの活用について解説します。

- 合わせて読む:第1回 医療の未来を考える

健康への意識が主体化する「セルフケア」

従来の医療といえば、病気になった人が医療機関を訪れて初めて提供されるものであった。しかし、現在は健康な人に対しても予防に関する情報発信や健康診断、また診断後にも疾患管理やリハビリテーションが提供されるようになっている。さらに最近では、病気の診断のために医療機関に行く必要がない在宅医療やオンライン診療なども進みつつある。つまり、これからの医療は、健康維持や予後の領域も含めて、日常生活の中での接点がさらに増えていく。私はこれを「医療との接点の多角化」と表現している。

そうした意味で、これからは患者・生活者自身が自分の健康状態を意識する「セルフケア」が加速化するだろう。今までは医師の示す治療方針に“お任せ”していたが、患者や生活者が自分の健康に対して“主体化”していくと考えられる。そのため、個人の生体データの収集までが医療の範疇になり、医療の裾野が広がっていくという目線が必要となる。

IoTデバイスが健康の異常を知らせ、精密検査を促す

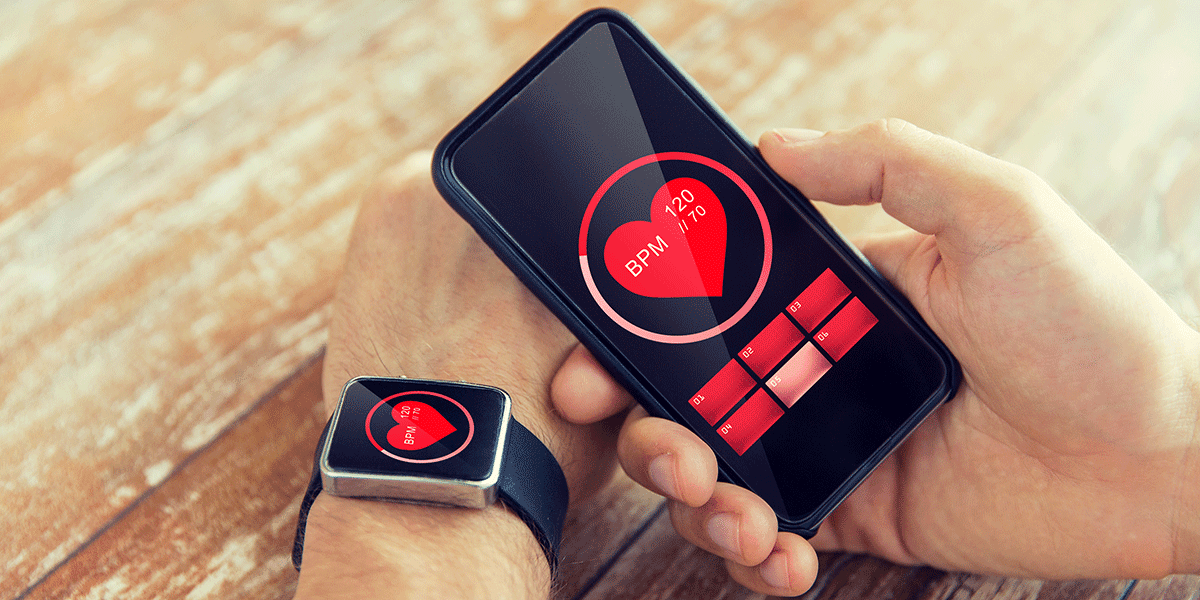

医療の裾野を広げていくために、すでに活用が進んでいるのがIoTだ。身につけるだけでさまざまな生体データを収集するタイプのIoTデバイス(ウェアラブルデバイス)が次々に登場し、使用者本人がセルフケアに役立てるのが一般的になりつつある。

実際に、2020年9月には大手テクノロジー企業のウェアラブルウォッチのアプリ「心電図機能」「脈の不整を通知する機能」が医療機器として承認された。このアプリは心臓や脈の異常を知らせ、医療機関での精密検査を促してくれる。まさに、日常の中に医療との接点が増えた「多角化」の一例と言えるだろう。同じようなリストバンド型のウェアラブルデバイスの中には、脳卒中の早期発見やてんかん発作の予測に用いられるものが日本で開発されているほか、海外でも妊娠予測のために生体データを記録するものが登場し、医療現場からも期待を集めている。

このように、ウェアラブルデバイスによる医療提供においては、日常的な生体データの収集や一時的な生体データの乱れを検出する必要がある。デバイスを身につける日・身につけない日にムラがあると、期待した結果を得られないことがあるからだ。そのため、継続してウェアラブルデバイスを使用するモチベーションをどう保つかが課題となる。

その解決の鍵となるのが、金銭的なインセンティブやゲーミフィケーション(ゲーム的な要素を他分野に応用すること)だ。例えば、日本のある生命保険会社では、ウェアラブルデバイスに記録された歩数や運動量に応じて保険料の一部を還付するという、金銭的なインセンティブを導入している。また、同じように歩数を記録するスマホアプリを開発し、歩数に応じて景品と交換できるポイントを付与している医院もある。医療の裾野を広げるためには、技術開発に加えて、健康増進に積極的に導くためのアイデアも求められているのだ。

今回紹介したのは、IoTで患者と医療の接点を増やし、医療の裾野を広げる活用例だ。しかし、医療の裾野を広げるためには、医療現場自体にも変化が必要である。次号では、医療現場には何が求められているかを、AIの活用例と共に見てみよう。

- 続けて読む:第3回 AI活用による診断補助