NFM15HC105D0G3#

3シリーズの第1回では、村田製作所(以下、ムラタ)の車載用積層セラミックコンデンサ(MLCC)が、自動車産業が取り組む大変革の中で果たす役割を紹介しました。ムラタは、この分野の技術開発において世界をリードし、市場でのシェアも50%を占める圧倒的トップメーカです。その技術と製品の開発の行方は、近未来のクルマのアプリケーション展開を左右します。シリーズ第2回では、ムラタの車載用MLCCの強みを支える技術と生産体制の紹介。さらに、CASEトレンドの4つの要素のうち、コネクテッド(C)と自動化(A)の進展に伴う車載用MLCCの開発の方向性について聞きました。

――自動車向けで求められるMLCCを開発するため、ムラタではどのような技術の開発に注力しているのでしょうか。

ここまでお話したように、車載用では自動運転を支える低電圧駆動の高性能プロセッサ向けの大容量品から、電気自動車のバッテリ制御・ノイズ対策向けの高耐圧品まで、幅広い製品が求められます。これら多様な製品群を支える基本技術として、大きく2つの技術の開発に取り組んでいます(図1)。

一つは、クルマの中での使用環境(環境温度、印加電圧)を考慮し、用途に応じた特性と信頼性を実現するための材料設計技術です。ムラタでは、材料からデバイスまで、一貫生産しています。その強みを生かして、セラミックスのパウダー作りの段階から車載品質を作り込んでいます。具体的には、セラミックスや電極を形成する材料の超微粒子化(図5写真上段)とそのバラツキや分散の均一化(図5写真下段)を追求しています。

もう一つは、車載品質要求に応えるためのバラツキを抑えたセラミックス加工成型技術です。電極や誘電体の薄層化を推し進めながら(図5写真中段)、大容量化や高耐圧を実現のためのスラリー*1シートの成型、積層、焼成工程などの技術開発に取り組んでいます。こうした生産工程は、材料開発と擦り合わせながら最適な工程を開発しています。こうした他社にはない一貫生産体制を生かした開発段階での作り込みは、車載品質を担保しながらプロダクトレンジを拡大し、ムラタのMLCCの競争力を高めている源泉となっています。

*1 スラリーとは、液体中に鉱物などが混ざっている泥状の混合物のこと。MLCCの製造では、誘電体セラミックスの微粒子を液体のバインダ(つなぎ)と混ぜてスラリーを作り、これを薄いシート状に伸ばしてスラリーシート(グリーンシートとも呼ばれる)を形成する。MLCCは、これに電極ペーストを薄く塗布して積層し、焼結させて作る。

――市場のニーズを反映したMLCCを、材料レベルから作り込むには、かなり早期から市場で求められる製品の仕様を思い描いておく必要があるように思えます。

その通りです。ムラタでは、製品を開発するに当たって、市場動向を起点とした明確なロードマップを描く活動を徹底しています。まず、マーケット・ロードマップからコンデンサ市場でのニーズを捉えるニーズ・ロードマップを描き、そこからプロダクト・ロードマップに落とし込んでいます。こうした活動を通じて、どのような製品をどのようなタイミングで市場投入し、将来何年間にわたって供給するのか想定しています。

さらに、材料部門や生産技術部門なども含めて、応用の変化や回路技術の変化などを考慮したテクノロジ・ロードマップを作り、材料部門は3年から5年先を、商品部門では1年から3年先を見据えて、先行開発を意識した技術開発を進めています。ただし、未来を予想しながら開発を進めているため、当然外れることもあります。その確度を高めるべく、マーケティング部門を中心に、お客様の声をしっかり聞き、内部で十分な仮説を立てながらロードマップを描いています。

――車載用MLCCはどのような体制で生産しているのでしょうか。

車載用MLCCは、島根県出雲市にある出雲村田製作所をマザー工場とした体制で生産しています(図2)。1983年に創業した同工場では、自動車産業の品質マネージメント・システムの規格であるIATF16949を取得しています。仕向地の国内外を問わず、先端製品は、ここで生産しています。また、2011年にマニラ近郊で創業したフィリピン工場でも車載用をメインに扱っています。こちらでは、ボリュームゾーンの汎用的製品を生産しています。

この他にも、福井村田製作所とシンガポール村田でも、車載用の生産が可能な体制を整えています。これらの工場は、事業継続計画(BCP)の観点から、出雲村田製作所とフィリピン工場で生産できなくなった際に代替し、安定生産体制を維持して供給責任を果たします。お客様には複数の工場を認定していただき、ワールドワイドで供給を最適化できるよう取り組みを進めています。

――CASEの4つの要素それぞれで、車載用MLCCのどのようなニーズがあるのかお聞かせください。まず、“C”、コネクテッドについてはいかがでしょうか。

クルマを、クラウドや交通インフラとより密接につなげるため、第5世代移動通信システム(5G)の活用による無線通信の高速化が進みます。これによって、最先端のスマホに投入されている先進的MLCCの車載グレード化の要求が出てくることが想定されます。例えば、アンテナマッチングに向けた高周波用MLCCなどです。

また、5Gの導入によってITSなどと連携したV2X*2が実現すると、前方の渋滞を検知して自動的にブレーキを踏むなど、パワートレインのシステムと連動するアプリケーションが出てくる可能性があります。このため、確実に安全を確保できる信頼性を持つMLCCが必要になります。

こうした要求を満たすためには、高品質・高信頼を実現する各種要素技術と加工技術が必要になってきます。ムラタでは、マッチング用のQ値*3の高いコンデンサやV2X通信モジュール向けコンデンサなど、コネクティビティの進化に貢献する商品ラインナップを多数持っています。これらに向けた技術をベースに、車載グレード化を推し進めていきます。

*2 V2X(Vehicle to X)とは、クルマと周囲に存在する人や他車、交通インフラなどとの間を通信によってつなぐことを指します。

*3 Q値(品質係数:Quality Factor)とは、コンデンサとしての性能の高さを示す指標です。

――5Gでは様々な周波数帯の利用が想定されています。車載用MLCCの開発では、どのような仕様に向けた製品を考えているのですか。

主に「サブ6*4」への対応を想定しています。ミリ波は、周波数が高すぎて、アンテナマッチング用としてのコンデンサの需要としては発生しません。5G対応に限らず、4G LTE対応でも同様ですが、車載用の通信システムを小型化したいという要求が根強く、車載品質で小型・大容量のMLCCを求める声が多くあります。通信モジュールを扱っているお客様は、民生用から展開しているケースが多いので、スマホ用と同等の小型MLCCを車載品質にしてほしいという要求が出てきています。そうした声に応えるのが、ムラタの使命だと考えています。

*4 サブ6とは、第5世代移動通信システムで利用する周波数帯のうち、4G以前には使っていなかった6GHz以下の周波数帯のことを指します。

――では、CASEの“A”、自動化に関連してはどうでしょうか。

クルマの自動化の進化は著しく、これまではドライバの運転支援が主な役割でしたが、これからはシステムが運転の担い手になって、道路状況や走行環境の状態を検知し、適切な判断をしながらクルマを操作するようになってきます。こうした高度な自動運転機能を実現するためには、クルマの各所に配備された数多くの各種センサから収集した大量のデータを処理する必要があります。それを処理する高性能なCPUやFPGAなどでは、従来クルマに搭載してきたECUよりも大きな電力を消費するようになることが予想されます。

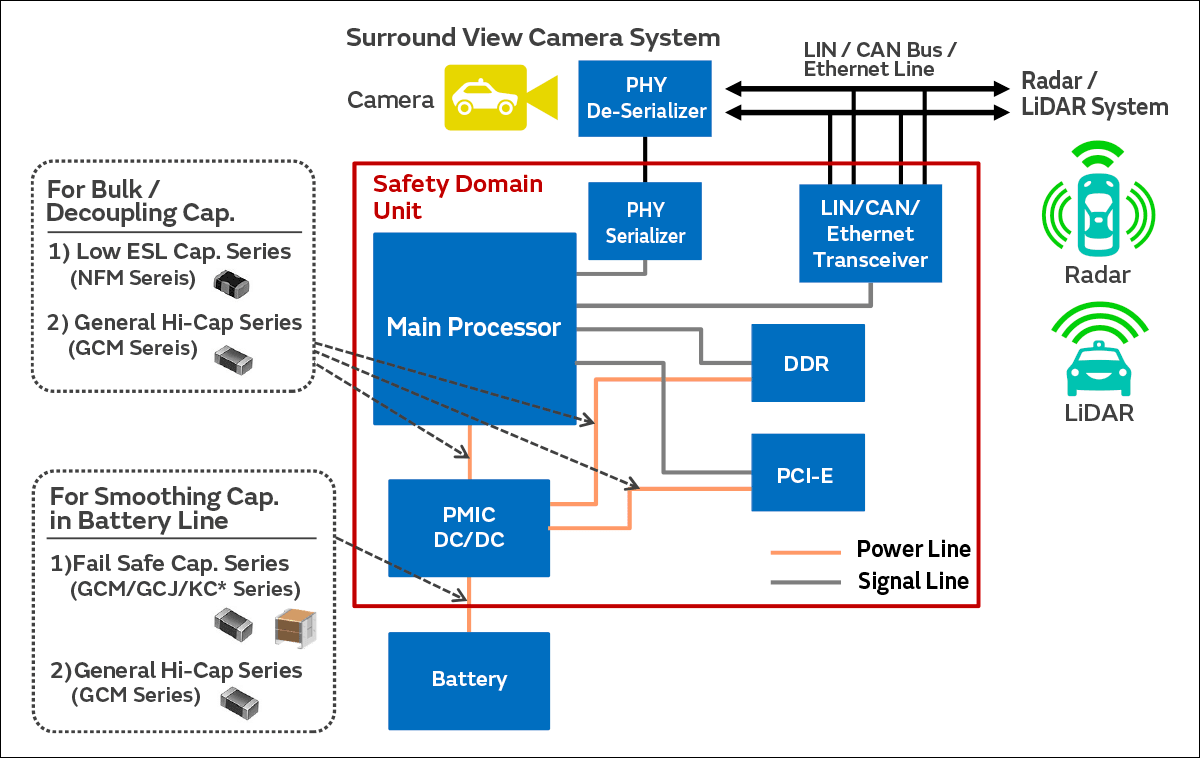

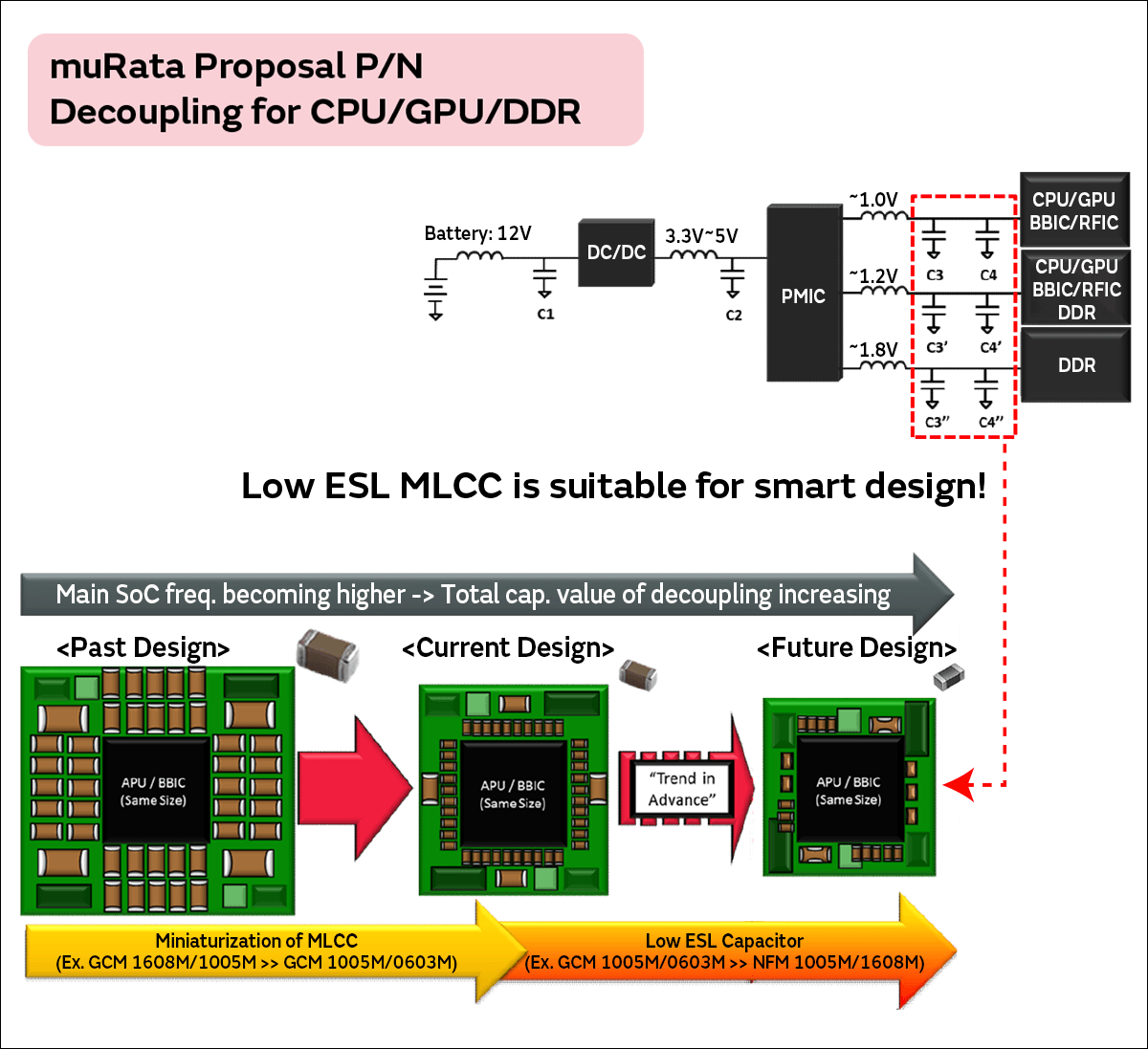

コンピュータに大きな電力を供給する電源システムの制御に用いる電気回路では、制御ICを正常動作させるために必要な電荷を供給する大容量のMLCCを使用することになるでしょう(図3)。電源回路で使用するMLCCは、CPUなどで消費する電流量が増えるほど、大容量化と使用員数の増加が進みます。さらに、安全性を高めるため、電源回路が故障しても自動運転機能が止まってしまわないように、電源回路を冗長化する動きもあり、これも使用員数増加の要因になります。

このため、小型・大容量のMLCC、さらには制御IC周辺で使用するMLCCの員数削減に向けた低インダクタンス(低ESL*5)の特性を持つMLCCのニーズが高まることでしょう(図4)。もちろん、自動運転機能は車両の動きを制御する重要なアプリケーションですから、信頼性の高い車載グレードが必須になります。

*5 ESLとは等価直列インダクタンスのことです。コンデンサの等価回路モデルは、C, R, Lの各素子の直列接続として表現でき、このL のことを等価直列インダクタンスと呼びます。

――自動運転車では多様なセンサを搭載することになると思いますが、センサ周りではMLCCに対する新たなニーズは出てきていますか。

カメラとミリ波レーダーに組み込まれる回路は、同じ様な電源設計になると思います。基本的にこれらセンサの制御ICを駆動する電源ラインが付随し、そこでMLCCが使われます。ここでも、小型・大容量化の要求があります。

記事の内容は、記事公開日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。