NFG0NCN162HL3

ノイズ対策技術 / 事例紹介(民生)

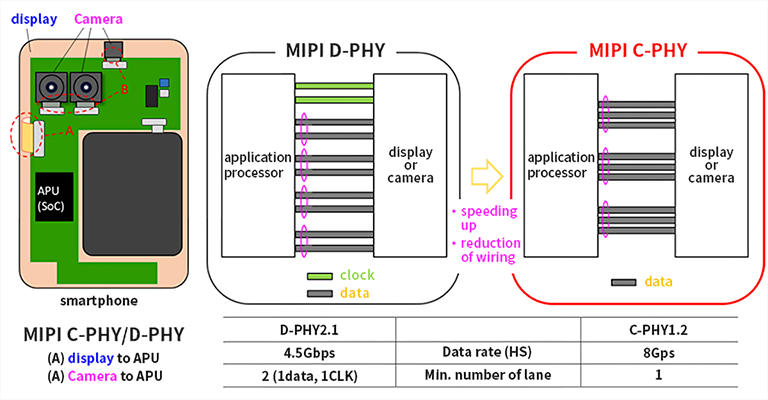

MIPIは主に、ディスプレイモジュールとアプリケーションIC間、または、カメラモジュールとアプリケーションIC間のデータ伝送に使用されます。これまでMIPI規格として、 D-PHYが採用されてきましたが、現在、市販されているスマートフォンに採用されているD-PHYは、クロック1レーンとデータ3レーンで構成されるものが大半です。一方で、ディスプレイやカメラの高精細化に伴い、膨大なデータを高速で通信する必要がでてきました。また、スマートフォンの大型化は許されないため、配線数の削減も重要になってきています。

こういった背景から、高速でレーン数をへらすことができるC-PHYの導入が最新スマートフォンで進んできています。

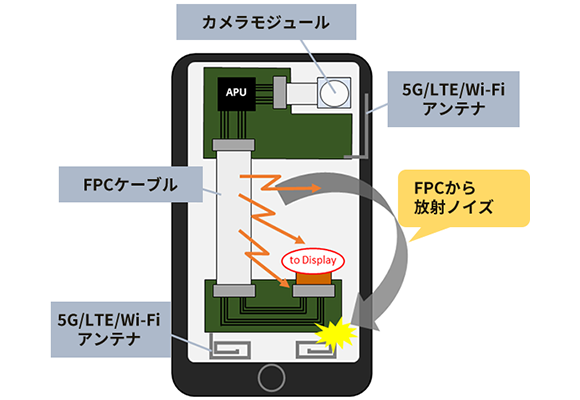

以前の記事において、MIPI C-PHY信号が基板配線やフレキシブル(FPC)ケーブルから放射し、各種無線通信に与える影響を紹介しました。

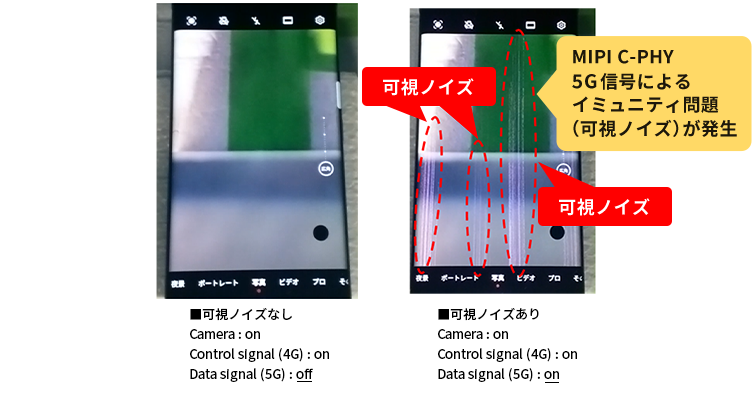

引き続き調査したところ、5G/LTE/Wi-Fiなどの無線信号がMIPI C-PHY信号ラインに結合した場合、APUに侵入してディスプレイに可視ノイズが発生するイミュニティ問題が起こることも明らかになりました。

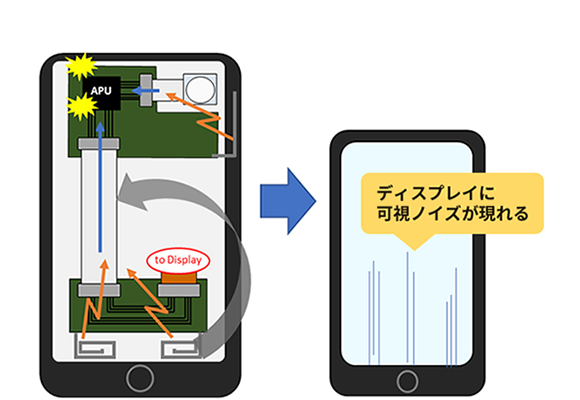

MIPI C-PHYのイミュニティ問題実例を紹介します。

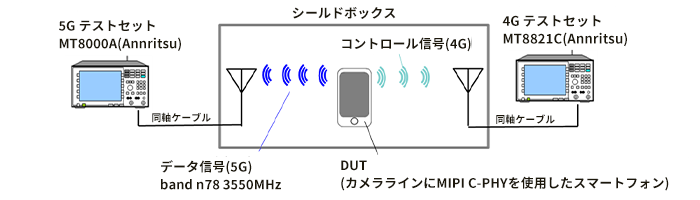

MIPI C-PHYをカメララインに使用しているスマートフォンを用いて、5G NSA(Non Stand Alone)通信を行っている最中のカメラ画面の様子を観察しました。5G通信を行うとカメラ画面上に可視ノイズが発生しました。このようにMIPI C-PHYを用いたカメララインには無線通信信号に対するイミュニティ問題があることが分かります。

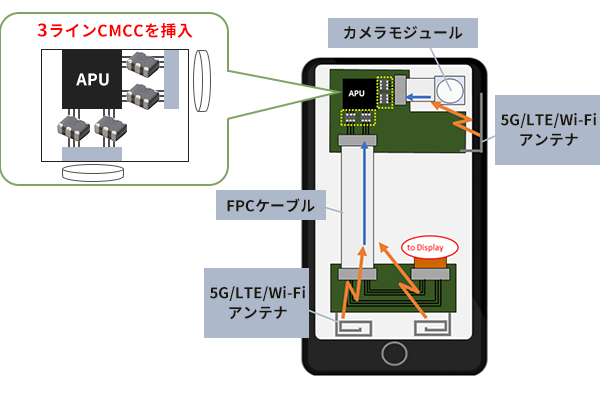

こういった問題に対しては、ノイズが結合しやすいFPCケーブルとAPUの間にノイズフィルタを搭載します。これにより、FPCケーブル側からAPUへのノイズ伝導を抑制し、イミュニティ問題の発生を防止することができます。

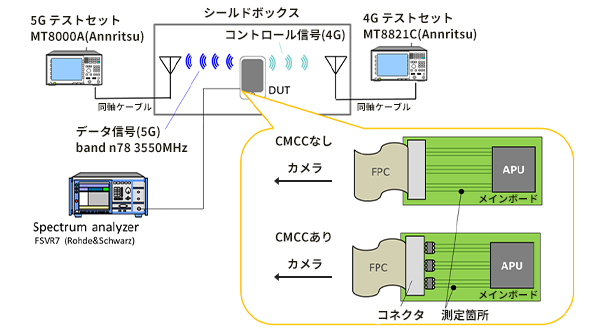

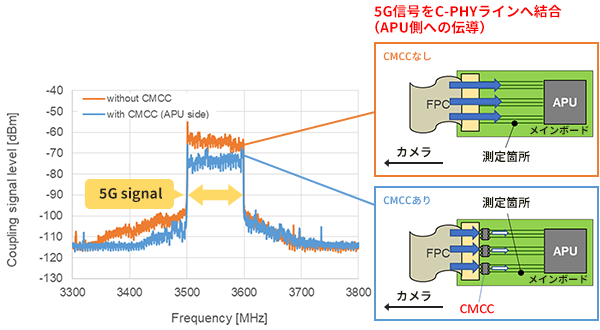

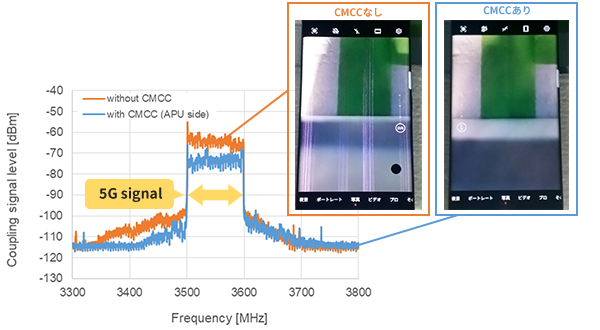

可視ノイズの原因となったノイズを対策するために、5G通信中のMIPI C-PHYラインの伝導ノイズを測定しました。 MIPI C-PHYラインにCMCC(コモンモードチョークコイル)を挿入しコモンモードノイズを除去した場合とCMCCを使わない場合で、5G NSA通信を行っている際にC-PHYラインに侵入5G信号レベルを比較しました。

測定箇所はメインボード上のカメラモジュール用コネクタとAPUの間としています。

測定したところ、CMCCを挿入した際にAPU側のノイズが減っていたため、5G信号がコモンモードノイズとしてメインボード上のMIPI C-PHYラインに侵入していることがわかりました。CMCCがノイズ除去に貢献しています。

伝導ノイズが低減したことにより、可視ノイズの除去ができたかどうかを確認しました。カメラ画像を確認したところ、CMCCを使用した際は可視ノイズが無くなっていることが確認できました。APUに到達する5G信号を低減したことで、カメラ画像をクリアに保てることが確認できました。

MIPI C-PHYラインにおいては、放射ノイズの問題だけでなく、5G通信の信号がMIPI C-PHYラインに結合して問題となるイミュニティ問題が発生することがある。