1on1ミーティングで部下の満足度を上げるには?(後編) ――「そうか傾聴だ!」は大きな間違い。個々に合わせた対話の重要性

最終更新日:2024/03/31

前編では、村田製作所(以下、ムラタ)で行った「1on1ミーティング改善プロジェクト」の経緯や進め方についてご紹介しました。人材育成や従業員満足度を向上させるため、対話を「見える化」するとともに、部下に1on1ミーティングに対するアンケートを実施し、対話とアンケートの関係を検証していきます。はたして、最適な対話スタイルは見つかったのでしょうか。

後編ではプロジェクトの検証結果と、その後1on1ミーティングに見られた変化について、話を聞きました。

相手や目的によって満足される対話の形は違う

――対話の「見える化」と部下へのアンケートをもとに理想の1on1ミーティングを模索したということですが、検証結果はいかがでしたか。

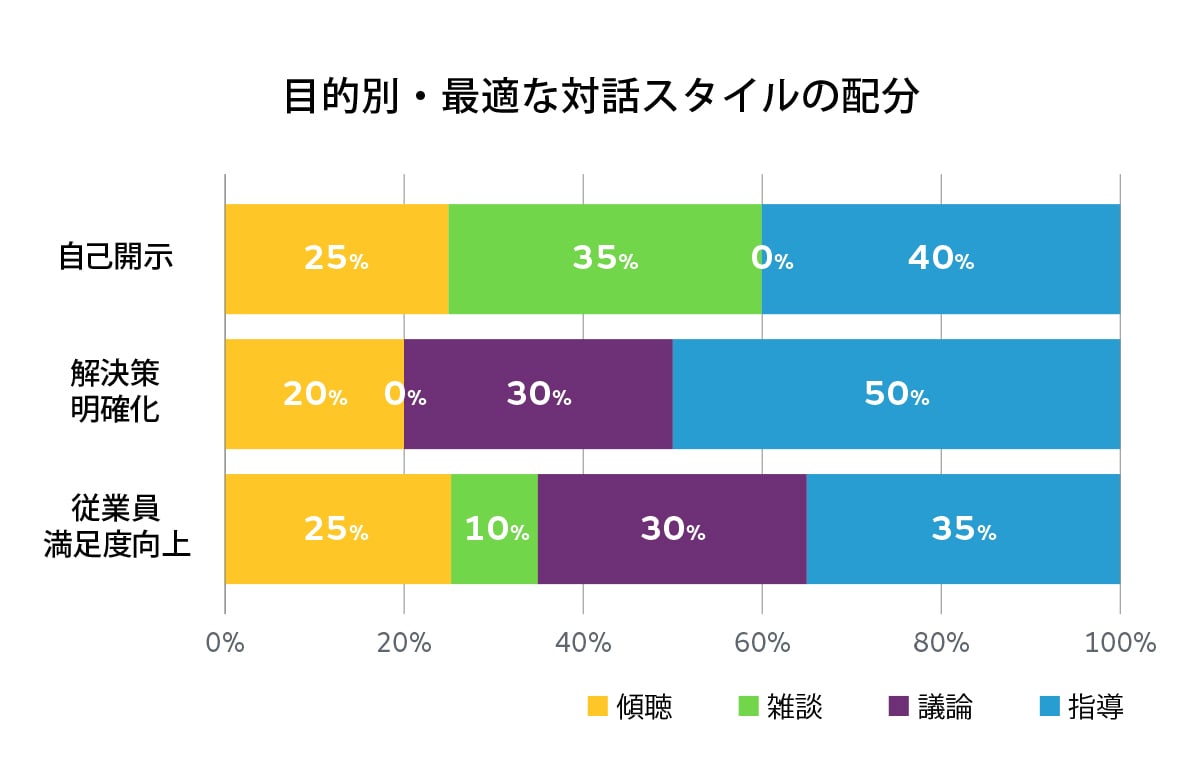

[傾聴]・[雑談]・[議論]・[指導]という、1on1ミーティング時の対話スタイルの配分データと、「悩みや課題の開示度」・「解決策の明確度」・「満足度」の3項目アンケートの回答を組み合わせて集計した結果、個人差も多いものの、1on1ミーティングの内容・テーマに応じて最適な対話スタイルの配分が異なることが分かりました。

デジタルマーケティングやサービスという新しい分野に挑戦し続けているこの組織・チームの場合、上司が[傾聴]というコーチングだけではなく、どちらかというと部下への「指導」、すなわちティーチングの時間を多めにした方が部下の満足度が高まるという結果になったのです。

例えば、まだ現実と理想、そしてそのギャップである問題を探っている段階である「自己開示」をテーマとした1on1ミーティングの場合は、ミーティング時の配分が<傾聴25%・雑談35%・議論なし・指導40%>だった際に、部下は悩み・問題について上司と話ができたと思えることが分かりました。

これに対し、ある程度明確になってきている問題に対する「課題や悩みの解決」が内容・テーマとなっている場合には、<傾聴20%・雑談なし・議論30%・指導50%>だった際に、「解決策の明確度」が高い傾向がでました。

また、「1on1ミーティングの満足度」は<傾聴25%・雑談10%・議論30%・指導35%>だった際に最も評価が高かったです。

今回の結果は、ただ2人きりで1on1ミーティングを実施しているだけでは気づけなかったので、プロジェクトは有益で効果的だったと感じています。

ミーティングの雰囲気や質が変わり、仕事もスムーズに。

今回のプロジェクトを通して、1on1ミーティングにどのような変化があったのでしょうか。まずは部下にあたる増山に話を聞きました。

――今回のプロジェクトを経て、1on1ミーティングに変化はありましたか。

はい、率直に「やりやすくなったな」と感じています。これまでの1on1ミーティングは少し固い雰囲気だったこともあり、ミーティングに備えてやや緊張しながら色々と準備をしていました。正直言いますと、「時間をかけてまでやる必要あるのかな?」と疑問に感じたこともあるくらいでした。

しかし、今は原田のコミュニケーション手法が変わったというか、ミーティングの雰囲気が良くなったように感じています。そのため、あまり気負うことがなくより気軽にミーティングに臨めるようになりました。現状の1on1ミーティングには満足しております。

――1on1ミーティングを改善したことによるご自身にとっての利点を教えてください。

仕事がやりやすくスムーズに進めることができるようになったことです。場の雰囲気が柔らかくなったことでささいなことでも相談しやすくなりましたし、課題形成のサポートや業務を遂行する上でのアドバイスもいただきやすくなりました。

コミュニケーションにテンプレートは存在しない。1人1人に最適なスタイルを確立していきたい。

次に、1on1ミーティングを実施する側としてはどのような手ごたえがあったのか、シニアマネージャーの原田に話を聞きました。

――元々、そちらの課では1on1ミーティングを取り入れておられたそうですね。

組織的というよりも私個人としてですが、1年程前から1on1ミーティングの効果を狙って面談を行っていました。

顧客満足を得ようとするならば、まずは従業員、この場合は部下、つまりスタッフの仕事や会社に対する満足度を高めることが必要と考えています。それをベースとして、人材育成に繋げ、ひとりひとりがリーダーシップやフォロワーシップを持ち、活発な組織やチーム形成を行っていくことが重要と考えています。その目的でスタッフと様々なコミュニケーションをおこなっておりました。

そんな中、社内でコーチング研修を受け傾聴の話を聞き、1on1ミーティングの本を読みました。自分には、人の話を聞かない、聞いていても途中で遮ってしまうという悪癖があることを自覚しておりましたので、研修や本の内容の表層的なところだけを見て「そうか傾聴だ!」と単純に考えてしまいました。

そして本のとおりにテーマを設定せずに「今日は何を話そうか?」から始まる傾聴を実施すべく、1on1ミーティングを導入してみました。その結果として、もちろん効果がでているように感じたスタッフもいたのですが、スタッフによっては対話が続かずうまくいきませんでした。効果やメリットよりも、弊害やデメリットのほうが大きくなってしまったスタッフには申し訳なかったと思っています。

――今回のプロジェクトを経てどのような手ごたえがありましたか。

「そうか傾聴だ!」は大きな間違いでした。うすうす感じており、また当たり前の話なのですが、それぞれのスタッフによって、また1on1ミーティングの内容・テーマによって満足していただける対話スタイルが違うことが分かりました。

今回の検証において室伏が分析してくれた内容・テーマ別対話スタイルの配分を、自分なりに解釈した上で1on1ミーティングの効果的な進め方として言い換えると…

スタッフが「悩み・問題について上司と話ができた」と感じるためには、しっかり話を聞かせていただき、会話で深堀して、それに対してフィードバックを行うという進め方がよいという理解です。私の能力の及ぶ限りではありますが、ヒアリングシートも用意しながら、現実と理想、そのギャップである問題、その解決に向けた課題までを明確化、そして明文化できるような深堀を目指していきたいところです。そして、最後のフィードバックが適切であれば、理解してもらえた!もやもやとした悩みが明確になった!ということになると考えられ、スタッフは「悩み・問題について上司と話ができた」と感じることができるのだろうと思います。

また、スタッフが問題や「課題や悩みの解決策を明確にしたい」と考えている場合は、しっかり話を聞かせていただき、いったんたたき台として解決策を提示し、それについて熱く議論を戦わせ、より良い解決策を共に作り上げるという進め方がよいと解釈できます。スタッフからすれば、解決策を一方的に指導されるのではなく、自分自身の意見によって、よりよい解決策へとつながっていくことで、納得性がアップしていくのだろうと思います。1on1ミーティングによりモチベーションが高まり、目的感とリーダーシップをもってチームを引っ張っていってもらえれば効果としては最高ですね。

繰り返しになりますが、何よりも必要なことは相手の感情に応じた対応だと考えています。この進め方を画一的に適用するのではなく、話の題材や流れに合わせて行います。

――今後どのように1on1ミーティングを展開されるお考えですか。

こちらが一方的にアドバイスをするだけでも、相手から引き出すだけでも良いコミュニケーションとはいえないという結果もでました。やはり、お互いの知恵や知識を掛け合わせながら活発に議論していくことが理想だと思います。ただ傾聴するだけでなく、時には指導として情報・知識・経験を提供することで思考と議論を広げ、スタッフからは若く新鮮なアイデアを出してもらい、より良い行動につながる可能性を高めていくことが大切です。マネジメントというのも気恥ずかしいですが、試行錯誤しながらスタッフの状況に合わせた最適な1on1ミーティング…というよりもコミュニケーションの進め方を見出していきたいです。そうしていく中で、スタッフがどんどん育っていって、ひとりひとりがリーダーシップをもった活発なチームとなり、顧客満足を追求していってくれることを願います。

この体験と分析を一つの事例・具体例として、様々な企業でコミュニケーションに悩んでいる上司・部下の方に少しでも役立つならば幸いです。ぜひ1on1ミーティングというツールを導入、実施してみてはいかがかと思います。

1on1ミーティングの実態は当事者同士ではなかなか客観視しにくいものですが、今回ムラタのツール「NAONA 1on1」で可視化したことにより、様々な気づきを得るきっかけとなりました。

本サービス(1on1向けサービス)は2023年12月29日(金)に新規申込受付を停止しました。

また、2025年3月31日(月)をもってサービスの提供を終了いたします。

掲載情報は2024年3月31日時点の情報となります。(2024年3月31日追記)