工具の使い方と電子工作のコツ

電子工作のコツ/はんだ付け

その1: はんだ付けの基本

電子工作で一番大事なのがはんだ付けです。

はんだ付けが悪いと、せっかく作った工作物が動かなかったり調子が悪かったりして楽しめません。

ここではまず、はんだ付けの基本技を説明します。

紙や木をくっつける時は接着剤を塗って→押さえますね。

でも、はんだ付けは、はんだを溶かして部品をくっつけます。

なれないとどうしても力が入ってしまいますが、これから説明することを、力を入れずに練習してみましょう。

まず準備しよう

①はんだごて・こて台・はんだを準備する。

②こて台のスポンジに水を含ませる。 (湿るぐらいでOK)

③はんだ付けする部品や基板、その他の工具も準備する。

④全部そろったら、はんだごての電源を入れる。 (コードの向きに注意しましょう。)

⑤温まるまで2~3分待つ。

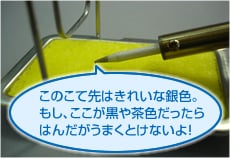

温まったら、こて先をよく見てみましょう。こて先は「銀色」? それとも「黒や茶色」?

○ 【銀色】 はんだと同じ銀色なら、そのままではんだが溶かせます。

× 【黒・茶色】 こて先が「酸化物」というゴミで汚れているので掃除が必要です。

[×] だった場合は、次の「こて先掃除」にすすみましょう。

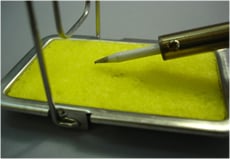

こて先掃除

ここで登場するのが、こて台のスポンジです。

こて先でスポンジをなでるようにして、こて先を銀色にしましょう。

いよいよはんだ付け

こて先がきれいになったら準備完了です。

「いち、に、さん、し、・・・」とゆっくり数えながらはんだ付けをしてみましょう。

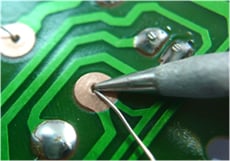

まずはんだごてを基板の「ランド」というはんだ付けするところ (銅色の部分) に当て、はんだごての熱でランドと部品の足 (リード線) を3~4秒くらい温めます。

次に、こて先にはんだを軽く押し当てます。

はんだの先が溶け始めたらそのまま一気に押し当てて、はんだがランド全体に流れていくまで溶かし続けます。

はんだが富士山型になったら、先にはんだを離します。

はんだごては、まだ当てたままに!

最後にはんだごてを離します。

これで完成!

余分な足はニッパーで切りましょう。

さぁ、うまくはんだ付けできましたか?

うまくはんだ付けできたかどうかは、はんだの形を見るとわかります。

その2: 良いはんだ付けの見分け方

せっかくはんだ付けをしても、はんだがうまく付かなかったり、

付いたように見えても電気がうまく流れなかったりして、ちゃんと動かないことがあります。

ここでははんだ付けの良い例・悪い例を説明します。

きれいなはんだ付けは良いはんだ付け

良いはんだ付けは、見た目もきれいです。

逆に、「良くないはんだ付けは見た目も悪い」とも言えます。

よい形を覚えれば、失敗も少なくなります。

良いはんだ付けの写真を見て、どこが「良い・きれい」なのか考えてみましょう。

ポイント1 ランドとリード線の両方にはんだがしっかり付いている

→どちらにもしっかり熱が伝わっているから、はんだがよく溶けています。

ポイント2 表面がなめらか (デコボコしていない)

→なめらかなのは、はんだがよく溶けているからです。

ポイント3 富士山のような形をしている

→表面が富士山のような形になるのは表面張力 (ひょうめんちょうりょく) という、液体が持つ特徴によるものです。これもはんだがよく溶けているからです。

悪いはんだ付けは見た目が悪い

下は悪いはんだ付けの見本です。良いはんだ付けとくらべて、どこが悪いか考えてみましょう。

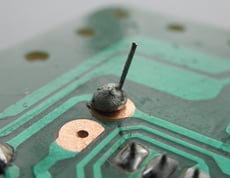

1: 目玉はんだ

ランドにははんだが流れていますが、リード線にはんだが付いていません。

これだと電気が流れませんし、部品が落ちてしまうかもしれません。

原因はリード線に熱が伝わってないか、リード線が汚れているためです。

2: イモはんだ

これは目玉はんだとは逆に、リード線だけにしかはんだが付いていません。

原因は、ランドの温度が低かったからです。

きっとこて先が、しっかりランドに付いていなかったのでしょう。

3: ブリッジ

はんだ付けする場所2か所がはんだでつながって (ショートして) しまっています。

せっかくきれいにはんだ付けできても、これでは電気が正しく流れませんし、このままスイッチを入れたら部品を壊してしまうこともあるので危険です。

その3: 熱をうまく伝えよう

「良いはんだ付けのためには熱を伝えるのが大切だ! 」と書きましたが、

実際にどうすればよいかを考えてみましょう。

はんだ付けするというのは「はんだを溶かす」ことだというのを思い出しましょう。

ポイント1: はんだごては充分熱くしてから使う

はんだごては電源を入れてから熱くなるまでに2~3分かかります。

工作をする時は、こてが充分に温まってから作業を始めましょう。

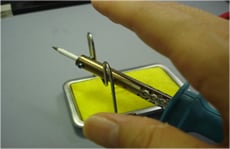

また、はんだごてをこて台に乗せる時には、写真のように

こての太くなっているところを台に置くようにしましょう。

こて先を台に直接のせると、熱が台に逃げて温度が下がってしまいます。

ポイント2: こて先を寝かせよう

実はこれが一番大切な「コツ」です!

こて先はとがっているので、はんだごてを立てて基板に当てると

とがった部分しかランドに触れず、一度に伝えられる熱が少なくなります。はんだ付けは熱を一気に伝える方がうまくいくので、こて先の銀色部分ができるだけ多くランドに触れるように、こてを寝かせてランドに当てるようにしましょう。

ポイント3: はんだを当てるのはランドが温まってから

ランドが温まったらこて先にはんだを当てますが、すぐに溶けないこともあります。

そのときは、こて先の温度が低かったり、こて先が汚れている場合が多いです。

こて先が汚れていたら、こて先の掃除を行いましょう。

こて先が汚れていなかったら、ポイント1と2に注意して、ランドを温めなおしましょう。

ポイント4: こて先を掃除すると温度が下がる

こて先をきれいにするのは良いことですが、スポンジには水が含まれているので、 こて先を掃除すると温度が下がってしまうことを覚えておきましょう。

(ジュ~と音がして湯気が出ると、その分の熱がこて先から奪われます)

ポイント5: 風は温度の大敵

夏場など暑いときは、エアコンや扇風機の風が当たる場所で工作することもあるでしょう。

そういうときは、こてに直接風が当たらないように気をつけましょう。

人が涼しいと感じる場所は、熱い方が良いこて先にとっては「寒い」ことになります。

マメ知識

はんだの中に隠れたヒミツ?

はんだ付けをするとき、はんだは金属なのに煙が出るのを不思議に思った人はいませんか?

みなさんが使うはんだは、「ヤニ入りはんだ」と言って、

はんだをしっかりくっつけるための薬品が入っています。

「ヤニ」と呼ばれるのは薬品が「松ヤニ」でできていてるからで、

正しくは「フラックス」と言うはんだ付けを応援してくれる強い味方です。

煙が出るのは、このフラックスが働いているからなのです。

そしてはんだ付けした後、はんだの周りに茶色っぽいものが残っているのは、フラックスの働いた跡です。

フラックスがはんだ付けを助けてくれる時間は短いので、

素早くはんだ付けをするためにも、最初にランドをよく温めることがとても大切です。

こて先についたままのフラックスは、時間がたつと黒くこびりついてしまいます。

こうなるとはんだ付けを応援するどころか、じゃましてしまうので、

こて台のスポンジできれいにふき取っておきましょう。